30日以内死亡が2割、認定変更が間に合わず―日慢協調査

日本慢性期医療協会(日本介護医療院協会)は24日の定例記者会見で、急性期病院から介護医療院への患者受け入れに関する調査結果を発表しました。要介護度が低く認定されているものの実際の状態が重く、認定とのギャップがある患者が65.4%に上り、そのうち21.7%が入所から30日以内に死亡していることが明らかになりました。

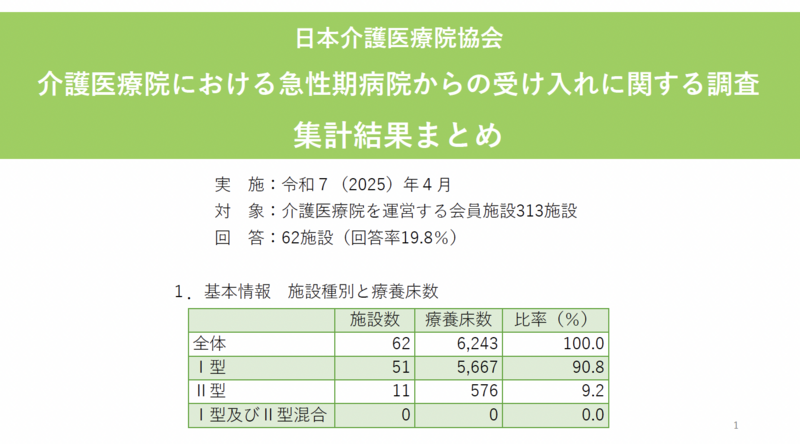

調査概要と基本データ

調査は2025年4月に実施され、介護医療院を運営する会員施設313施設のうち62施設から回答を得ました(回答率19.8%)。回答施設の療養床数は合計6,243床で、医療ニーズが高いⅠ型が90.8%を占めました。

(資料「介護医療院における急性期病院からの受け入れに関する調査集計結果まとめ」1ページ参照)

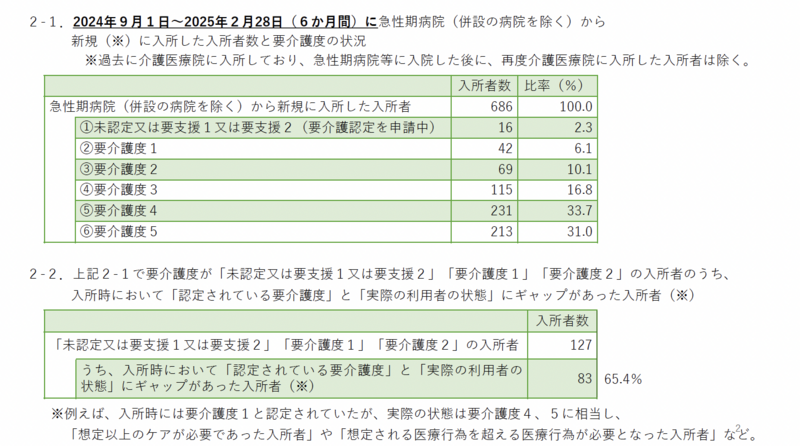

2024年9月1日から2025年2月28日の6カ月間に急性期病院から新規入所した患者686人のうち、要介護4・5の患者が64.7%を占める一方、未認定・要支援・要介護1・2の患者も18.5%(127人)いました。

(同資料2ページ参照)

認定と実態のギャップが深刻

低い要介護度で認定されている127人のうち、実際の利用者の状態と認定されている要介護度にギャップがあったのは83人(65.4%)に上りました。これらの患者は「想定以上のケアが必要」「想定される医療行為を超える医療行為が必要」な状態でした

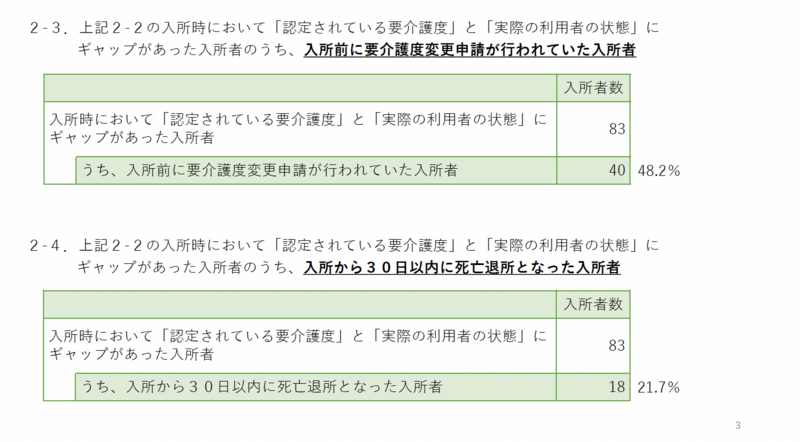

さらに深刻なのは、このギャップがあった83人のうち18人(21.7%)が入所から30日以内に死亡退所となっていることです。猿原副会長(日本介護医療院協会)は「静岡県では要介護度の変更申請に30日以上要するのが約4割ある」と指摘し、「見合った要介護度にならないまま亡くなった方もいたのではないか」と懸念を示しました。

(同資料3ページ参照)

変更申請の実施状況

ギャップがあった患者のうち、入所前に要介護度変更申請が行われていたのは48.2%にとどまり、半数以上で申請が行われていませんでした。

経済的負担も重く

要介護度1と要介護度4の報酬差は1日当たり約4,500円で、30日間では約30万円の差が生じます。猿原副会長は「施設としては要介護度1の方でもそれ相応の重介護をするが、その報酬がない低い要介護度のまま亡くなっている。施設の負担は大きい」と説明しました。

鈴木会長も「介護医療院で行う医療行為は全て包括されているため、医療行為が多ければ多いほど施設側の負担になる」と強調しました。

受け入れ拒否はゼロ

一方で、要介護度のギャップを理由に受け入れを断念した施設はゼロでした。猿原副会長は「要介護度が低いからといって入所を拒否する介護医療院は一応ゼロだったことは非常に誇らしい。介護医療院の役割が浸透し、現場の皆様が努力している結果だ」と評価しました。

ICT・DXによる「寝たきりゼロ」への取り組み

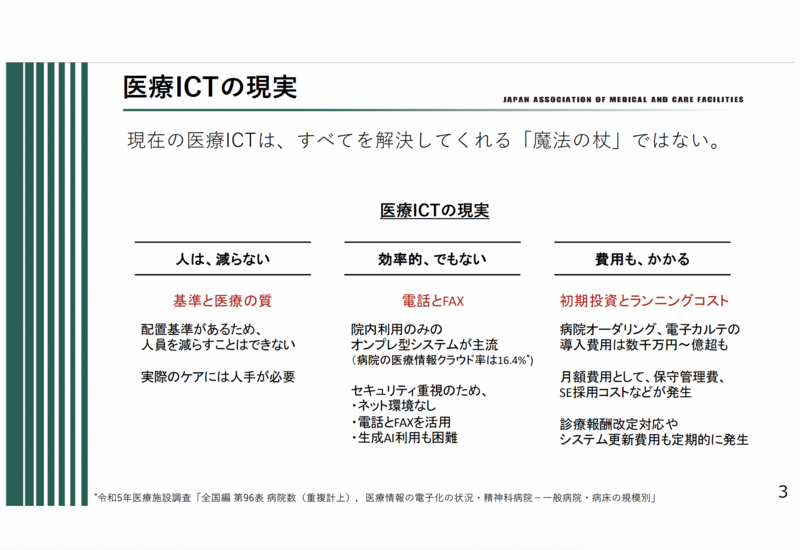

会見では橋本会長が慢性期医療におけるICT・DXの活用についても言及しました。日慢協は「寝たきりゼロ」を目指しており、医療ICTを人員削減ではなく効率化のツールとして位置づけ、医療・ケアの質向上に活用する方針を示しました。

橋本会長は「医療ICTは魔法の杖ではない」と前置きした上で、「現場の人員数は減らないが手間を減らす効果はある。本来のケアに集中し、質を上げることで寝たきりを減らし、社会保障費の低減を図りたい」と説明しました。

(資料「慢性期医療とICT・DX~寝たきりゼロへの有効活用~」3ページ「医療ICTの現実」参照)

医療機関におけるICTは、医療情報(電子カルテ、オーダリングなど)、現場情報(ナースコール、PHSなど)、管理情報(医事会計、シフト管理など)の3つに分類され、それぞれの特性に応じた活用が重要とされています。

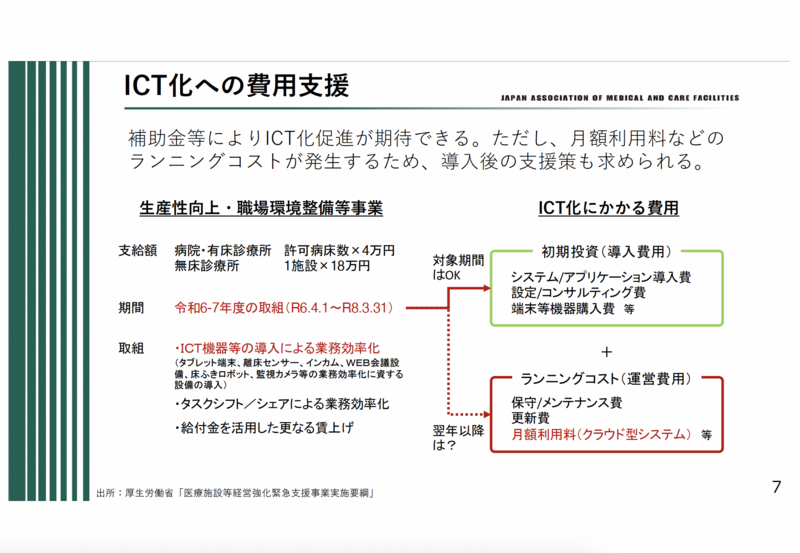

費用支援の継続を要望

ICT化については、現在の補助金(病院は許可病床数×4万円、無床診療所は1施設18万円)による初期投資支援に加え、月額利用料などのランニングコストへの継続的な支援が必要だと訴えました。

(同資料7ページ「ICT化への費用支援」参照)

橋本会長は「看護師の業務の40%程度が記録事務や申し送り、医師への報告などの間接業務に費やされている」と指摘し、ICT化により効率化を図りたいとの考えを示しました。

また、マイナ保険証による診療情報のやり取りについても現状の課題を指摘し、「患者によっては数十ページに及ぶ情報が整理されないまま出てくる」「レセプト請求ベースのため情報反映は翌月11日以降」などの改善点を挙げました。