厚生労働省は7月24日、第1回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会を開催し、2040年を見据えた新たな地域医療構想の具体的な検討に着手しました。特に注目されるのは、急性期病棟でのリハビリテーション提供体制の課題と、認知症合併患者への対応、そして訪問看護等を含む在宅医療体制の強化についての議論です。

急性期リハビリの提供格差が明確に

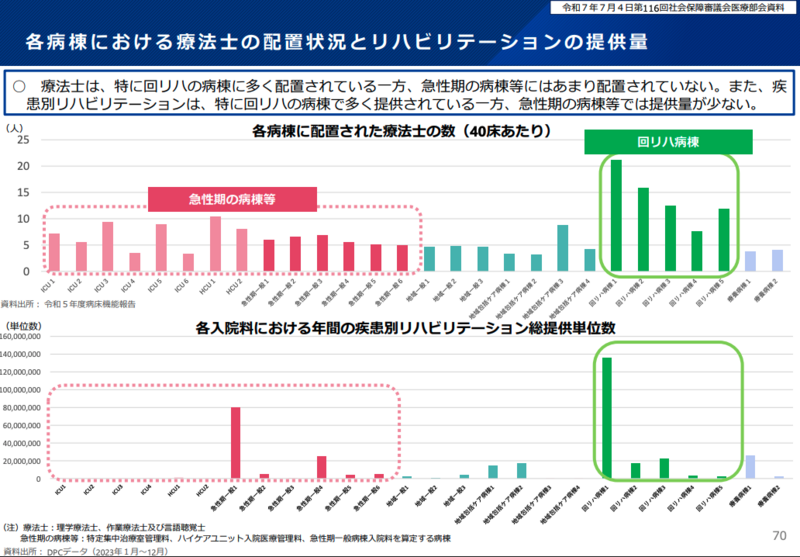

検討会で示されたデータによると、現在の医療現場では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった療法士の配置に大きな偏りがあることが判明しました。特に回復期リハビリテーション病棟では40床あたり約20人の療法士が配置されている一方、急性期の病棟では約5人程度と4分の1程度の配置となっています。

また、疾患別リハビリテーションの提供量についても、回復期リハビリ病棟では年間約1億4000万単位が提供されているのに対し、急性期の病棟では約3000万単位程度にとどまっています。

検討会では「今後は高齢者救急をはじめとして入院早期から土日も含めたリハビリテーションの提供や早期退院に向けた支援をさらに推進患者の機能改善や在院日数の短縮生活復帰につなげることが重要」という方向性が示されました。

認知症合併患者への対応が急務

人全国老人保健施設協会会長の東構成員は、高齢者医療において避けて通れない認知症の問題を強く指摘しました。「多くの要介護高齢者は何らかの認知症を合併していることが多く、入院することにより認知症が増悪することもよく知られています。BPSDを生じますと治療にも非常に難渋し通常のリハビリが全く無効であるということも現場ではよく理解されている事実です」と述べ、認知症の合併の有無による入院期間の違いなどのデータ提供を求めました。

事務局からは、回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟において「おおむね両病棟において5割程度が認知症なし」で、「ランク4(日常生活に支障をきたすような症状行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ常に介護を必要とする)といったような患者さんも6%程度入院している」という実態が明らかにされました。

休日リハビリの効果と実施格差

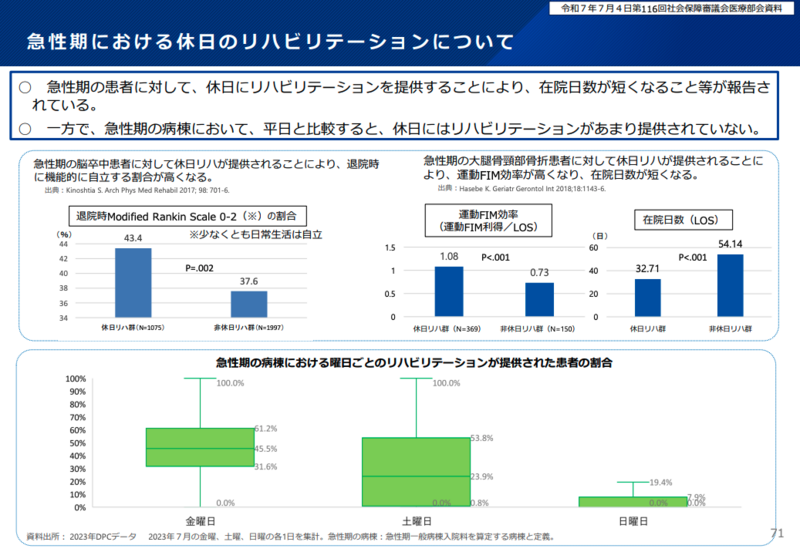

検討会では、急性期患者に対する休日のリハビリテーション提供の重要性についても言及されました。脳卒中患者では休日リハビリを提供することで退院時に機能的に自立する割合が43.4%(非休日リハ群37.6%)に向上し、大腿骨頸部骨折患者では在院日数が32.7日(非休日リハ群54.1日)に短縮されるという研究結果が示されました。

しかし、実際の急性期病棟における休日のリハビリテーション提供率は、平日と比較して大幅に低下している現状が明らかになりました。

地域包括ケアとの連携強化が課題

新たな地域医療構想では、急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーション提供を含む「包括期機能」として位置づけることが提案されています。これは従来の「回復期機能」を発展させたもので、高齢者等の急性期患者について治療と入院早期からのリハビリを行い、早期の在宅復帰を目的とした「治し支える医療」を提供する機能として定義されています。

医療従事者確保と広域連携の必要性

日本看護協会の橋本構成員は、看護職員の年齢構成について「現在173万人を超える就業看護職員のうち、すでに6割以上が40歳以上で、中でも60歳以上の構成割合が非常に増加している」と指摘しました。

限られた人材の下で医療看護提供体制を維持するため、「組織や圏域を超えて看護師の確保や出向などの取り組み」が重要だと強調。実際に「1000以上の病院が実際の看護師を他の病院や介護施設に派遣している」ことが明らかになり、その成果として「介護施設の見取り件数が増加」「救急搬送の減少や入院過量後の速やかな施設への帰設」などが報告されています。

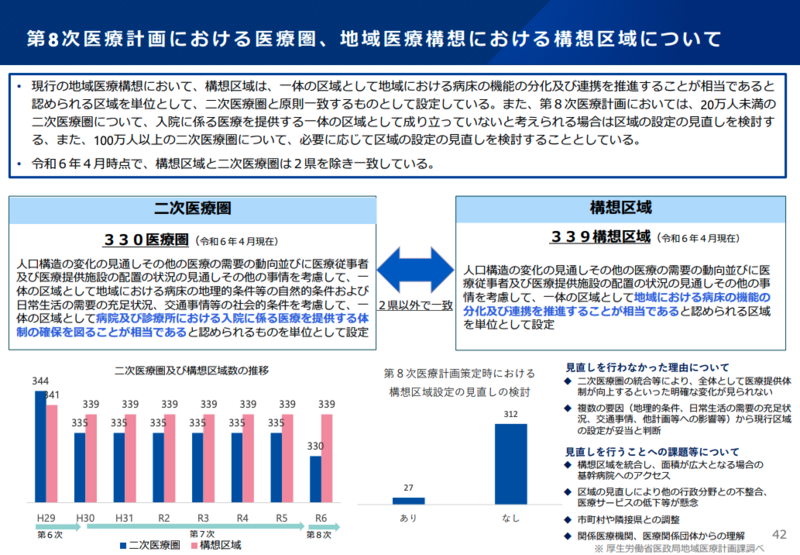

構想区域の見直しに関する議論

構想区域の在り方について、複数の構成員から二次医療圏の枠組みの見直しを求める意見が出されました。

全日本病院協会の井上構成員は「二次医療圏単位で完結しようとしていることの呪縛みたいなものがある」と指摘し、「大都市型においては全くこの医療圏が邪魔でしょうがない。連携をいろいろ考えていく上にも、それから医療計画を推進していく上にも、この二次医療圏の狭い範囲で収まるということがありません」と述べ、二次医療圏にとらわれない柔軟な運用を求めました。

鈴木構成員も「二次医療圏で医療が解決するということはまずない」とし、「もう少しこの二次医療圏にあまりこだわった構想区域ではない方がいいんじゃないか」と同様の見解を示しました。

精神医療の位置づけは法案成立後に検討

日本精神科病院協会の桜木構成員は、新たな地域医療構想における精神医療の位置づけについて質問しました。事務局からは「精神医療に関しては法案成立後に議論するということになっております」との回答があり、「法案が通らないからといってという状況の中でも我々できることに関しては法案成立後にできることは両局で連携しながらやっていければと思っております」との方針が示されました。

地方自治体の現場からの要望

福島県の玉川構成員は地方の現場から5つの具体的な提案を行いました。特に「異なる地域課題の可視化とそれに基づく体系的な施策の必要性」を強調し、「大都市・地方都市・人口減少地域といった少なくとも3つの主要な地域類型で医療ニーズ・提供体制・人的制約の状況などの課題・方向性などを整理・可視化をして、その中で施策の作り込みを行っていくということが大事」と述べました。

国民理解の促進が急務

日本テレビの鈴木構成員は「地域医療の課題や集約化の必要性についての国民の理解」の重要性を指摘し、「国民に理解してもらいながら改革を進めていくためにも厚労省や自治体としての発信も大事ですが、メディアも巻き込んでわかりやすい発信をしていくことが急務だと思います」と述べました。

今後のスケジュール

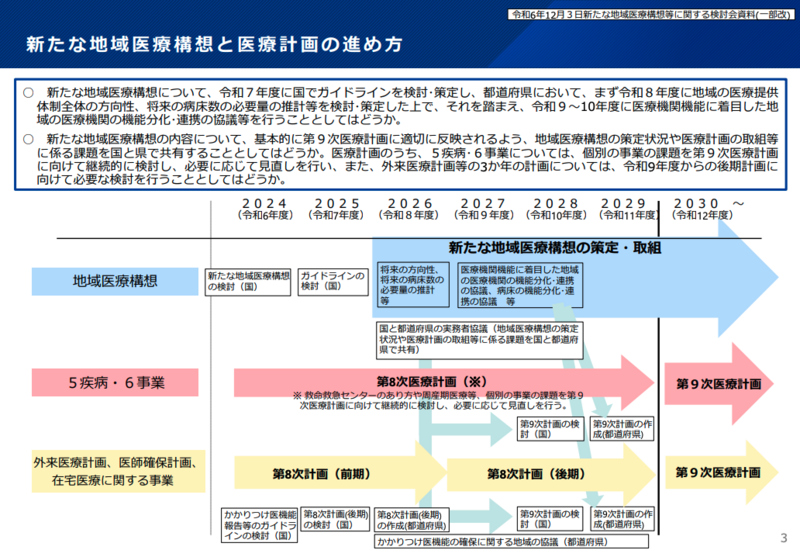

新たな地域医療構想については、令和7年度に国でガイドラインを検討・策定し、令和8年度に都道府県において地域の医療提供体制全体の方向性や将来の病床数の必要量等を検討・策定する予定です。その後、令和9~10年度に医療機関機能に着目した地域の医療機関の機能分化・連携の協議等を行うこととしています。

厚労省は秋頃に中間とりまとめ、12月から3月にかけて最終的なとりまとめを行い、ガイドライン及び医療計画指針の発出を目指すとしています。リハビリテーション専門職や訪問看護ステーションなど、地域医療を支える関係者にとって、認知症対応を含む高齢者救急への対応強化や、構想区域の柔軟な見直し、そして国民理解の促進といった課題への対応が注目されます。