厚生労働省の社会保障審議会福祉部会は8月18日、第28回会合を開催し、身寄りのない高齢者等への支援に係る関係者ヒアリングを行いました。2040年に向けた地域共生社会の実現を目指し、新たな支援制度の創設に向けた検討が本格化しています。

モデル事業の実施状況を報告

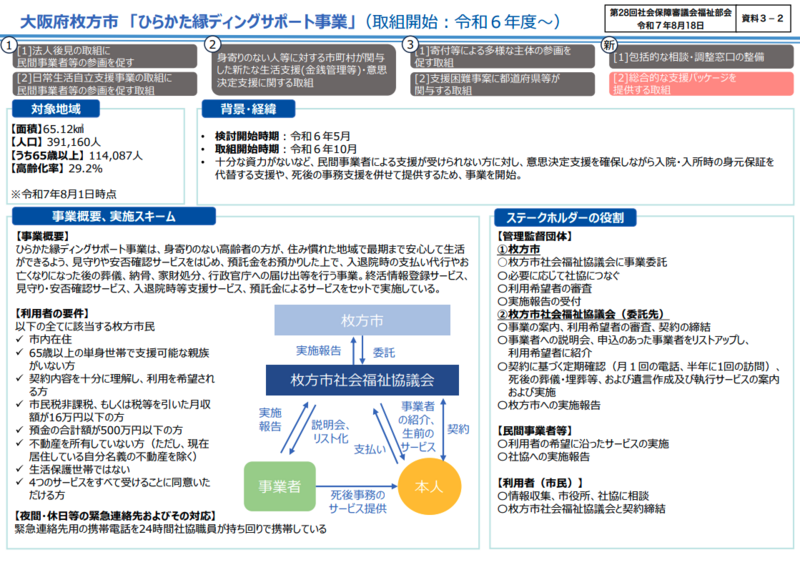

大阪府枚方市健康福祉部健康福祉総合相談課の奥田和彦課長と石田幸子課長代理、枚方市社会福祉協議会生活支援課の天川直隆課長と信原真也係長が、令和6年10月から開始した「枚方エンディングサポート事業」について報告しました。

同事業は「あなたとのご縁を最後まで大切に、円満なエンディングをサポート」をキャッチコピーに、身寄りのない高齢者が住み慣れた地域で最後まで安心して生活できるよう支援する取り組みです。具体的には、①終活情報登録サービス、②見守り・安否確認サービス、③入退院時等支援サービス、④予納金によるサービス(葬儀・納骨・家財処分等)の4つのサービスを提供しています。

信原係長は「相談は新規・継続を合わせ毎月30件以上いただいていますが、契約者は現在4人となっています。預貯金の合計額が500万円以下という要件で対象外になることが多いです」と現状を説明しました。

先進的な取り組み事例も紹介

愛知県知多地域権利擁護支援センターの今井智之理事長は、同地域での「暮らし安心サポート事業」について発表しました。2025年7月30日現在で10人が契約しており、「子どもはいない」「老親から金銭搾取を受けており親族は頼れない」といった方々が利用しています。

今井理事長は「一時金の予納金が支払えない人がいて契約ができないかもしれないので、保険契約を活用するなど工夫が必要です」と指摘しました。また「互助会のようなお互い様のボランティア組織を構築する準備も必要です」と述べました。

豊中市社会福祉協議会の斉藤京子副会長は、市民後見人としての経験を踏まえ「死後事務が非常に大変だということを実感しました」と報告しました。「何でも社協にお任せすればいいという雰囲気にならないよう、しっかりとした基盤づくりが必要です」と課題を指摘しました。

委員からは制度設計への懸念も

質疑応答では、全国社会福祉協議会の谷村誠副会長が「現行の日常生活自立支援事業とは支援の内容や領域が異なるとともに、専門的な知識などが求められるので、日常生活自立支援事業とは別の仕組みの方がいいのではないか」と提案しました。

地域共生社会の在り方検討会議の座長を務める中央大学法学部の宮本太郎教授は「新日時という言葉が一人歩きすることがちょっと心配です」とした上で、「透明性を維持していく、現場からの声を組み上げていくということも含めて、議論がどこでどんなふうに進行しているかということを見えやすくしていただく工夫を」と事務局に求めました。

2つの検討会の報告も

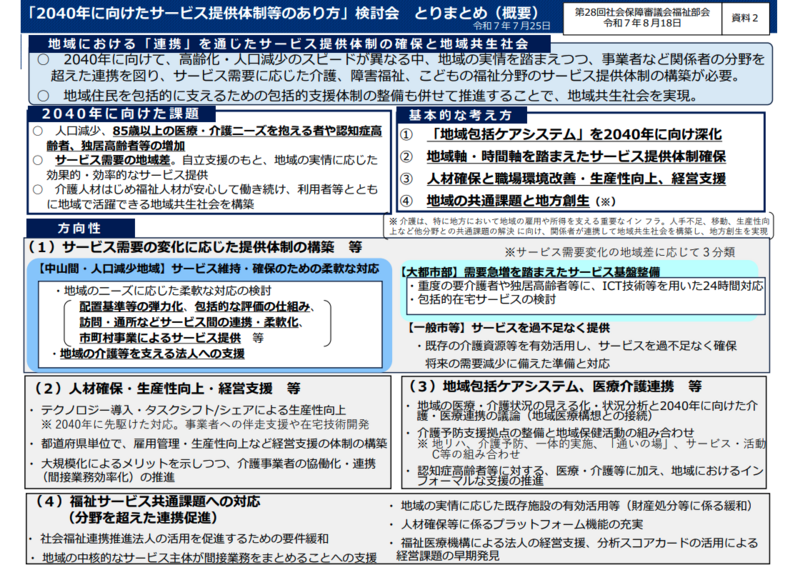

会議では冒頭、地域共生社会の在り方検討会議の中間取りまとめと、2040年に向けたサービス提供体制等の在り方検討会の取りまとめについても報告されました。

地域共生社会推進室長は「2040年に向けて全ての市町村で包括的な支援体制の整備を進める」との方針を説明しました。人口減少が著しい過疎地域等においては、高齢・障害・困窮・子どもの4分野の制度を機能集約して柔軟に対応できる特例制度の創設も提言されています。

厚生労働省老健局総務課企画官の村中氏は、2040年に向けたサービス提供体制について「地域の実情を踏まえつつ、分野を超えた連携・協働を通じて福祉サービス提供体制を構築することが必要です」と強調しました。

事務局は今後、ヒアリング結果と検討会での議論を踏まえ、具体的な制度設計に向けた検討を進める方針を示しています。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61579.html

理学療法士としての現場経験を経て、医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアを創業。これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。