厚生労働省は9月5日、第247回社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、令和6年度介護報酬改定の効果検証に関する調査研究事業などについて議論した。福祉用具の貸与と販売の選択制に関する調査では、医師やリハビリテーション専門職の意見を調査項目に含めるべきとの意見が出された。

リハビリ専門職の意見反映を重視

福祉用具の選択制に関する調査研究について、江澤和彦委員(医師会常任理事)から「前回の報酬改定においては医師やリハビリテーション専門職の意見を踏まえて提案するという内容が省令や通知において改正されたところでありますので、そういった医師やリハビリ専門職の意見というのはどこかに入れるべきではないか」との発言があった。

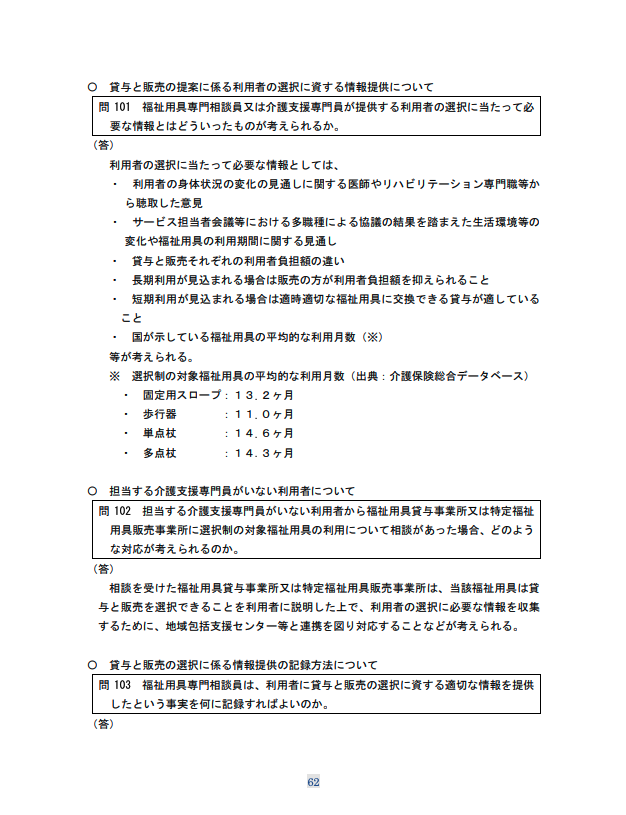

制度改正の背景:令和6年度介護報酬改定で、一部の福祉用具について「貸与」か「購入」かを利用者が選択できる制度が導入された。これは従来、原則として貸与のみだった福祉用具について、利用者のニーズに応じて購入も選択できるようにしたものだ。対象となるのは固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖の4種目となっている。

省令・通知の改正内容:この選択制の導入に伴い、福祉用具専門相談員が利用者に貸与か購入かを提案する際には、医師やリハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士など)の専門的な意見を踏まえることが求められるようになった。今回の調査では、この制度改正が適切に実施されているかを検証することが重要な目的の一つとなっている。

4つの検証調査を実施予定

同日の分科会では、令和7年度に実施予定の4つの調査研究事業について了承された。

1. 高齢者施設等と医療機関の連携体制調査 施設サービスにおける協力医療機関との連携状況や、自治体の取り組み状況を調査する。前回改定では経過措置3年として協力医療機関の設定が義務化されており、その効果を検証する。

2. LIFEの見直し項目調査 科学的介護情報システム(LIFE)について、前回改定での見直し効果を検証する。ライフ関連加算の算定状況やフィードバックの活用状況などを調査する。

3. 福祉用具の選択制調査 一部福祉用具の貸与と販売の選択制について、請求実績の変化やサービス提供の実態を調査する。福祉用具貸与事業所約7,100事業所、居宅介護支援事業所6,000事業所などを対象とする。

4. 介護現場の生産性向上調査 介護テクノロジーの導入・活用状況やその効果について約2万事業所を対象に調査する。生産性向上推進体制加算の効果や、人員配置基準の特例的柔軟化の影響を検証する。

処遇改善の議論も活発化

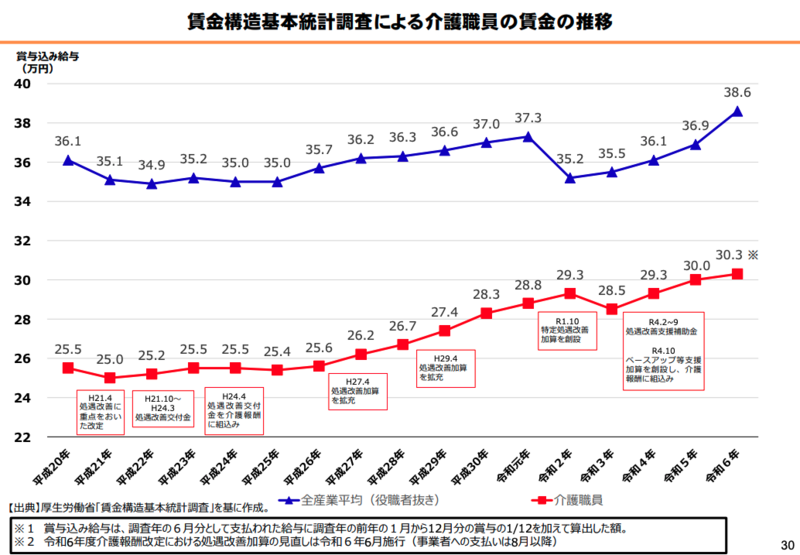

介護人材確保に向けた処遇改善についても議論が行われた。現状では介護職員と全産業の給与差が約8万3千円あることが報告され、複数の委員から処遇改善の強化を求める意見が出された。

全国老人福祉施設協議会副会長の小泉立志委員は「人材確保は極めて深刻な課題であり、他産業と同等以上の給与水準を実現しなければ人材の流出は止まらない」と指摘した。

一方で、健康保険組合連合会常務理事の伊藤悦郎委員は「処遇改善を介護報酬で対応していくことは利用者負担や保険料負担のさらなる増加につながる」として、財源の在り方についても慎重な検討が必要との見解を示した。

その他の報告事項

通信機能を備えた福祉用具の取扱いについては、認知症老人徘徊感知機器に内蔵された通信機能部分も給付対象とする方向性が報告された。

LIFEについては、次回報酬改定に向けた検討を開始することが報告され、加算の構造の在り方や入力項目の検討、訪問系サービスでの在り方などを検討する予定となっている。

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。