日本慢性期医療協会(日慢協)は9月11日、定例記者会見を開催し、診療報酬の物価スライド制導入を求める提言を発表した。橋本会長は「物価高、人件費高が進行するインフレ環境においては、診療報酬改定が±0であっても、実質的にはマイナスとなる」と述べ、現在の病院経営の厳しさを訴えた。

赤字病院が10%増加、60%超が赤字に

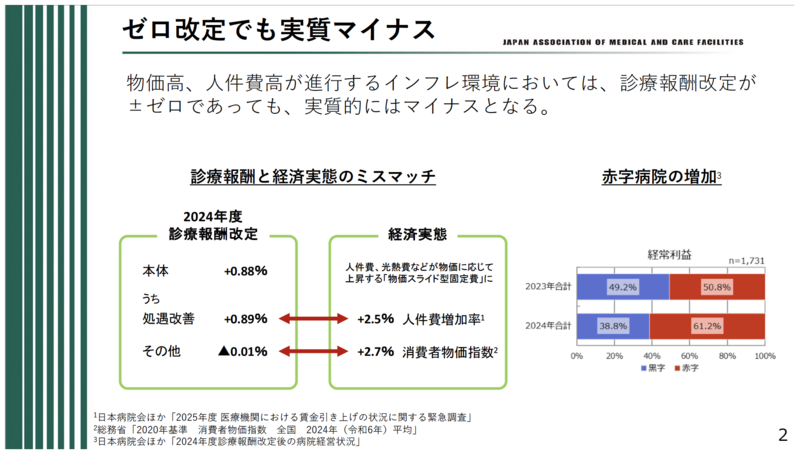

橋本会長は2024年度の診療報酬改定を例に挙げ、本体が+0.88%のプラス改定だったにもかかわらず、経済実態とのミスマッチが生じていると説明した。処遇改善分+0.89%を除くと、説明のための単純差し引きではその他の部分は実質▲0.01%となる一方で、人件費増加率は+2.5%、消費者物価指数は+2.7%と大きく上昇している。

※上記の▲0.01%は「見方の一例」であり、政府公表の公式内訳区分(原資/使途)とは異なる比較である。

この結果、2023年と2024年を比較すると赤字病院の割合は約10ポイント悪化し、現在は60%超が赤字とのデータが示されている。

「価格転嫁できない医療の三重苦」

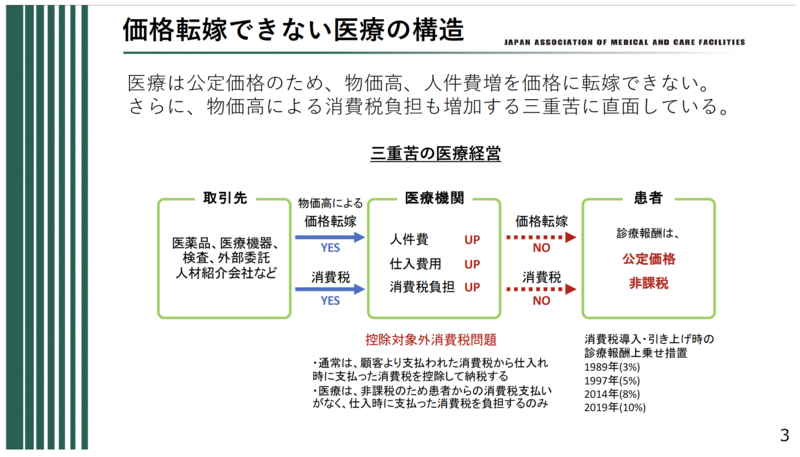

医療機関が直面している構造的な問題について、橋本会長は「価格転嫁できない医療の三重苦」として説明した。医療は公定価格のため、医薬品や医療機器、外部委託費、人材紹介会社への支払いなど取引先からの値上げ要求があっても、患者に価格転嫁することができない。

さらに、医療は消費税非課税であるため、「控除対象外消費税」の負担が残る構造的課題がある。通常の事業者は顧客から受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を控除して納税するが、医療機関は患者からの消費税収入がないため、仕入れ時の消費税負担のみが残る構造となっている。

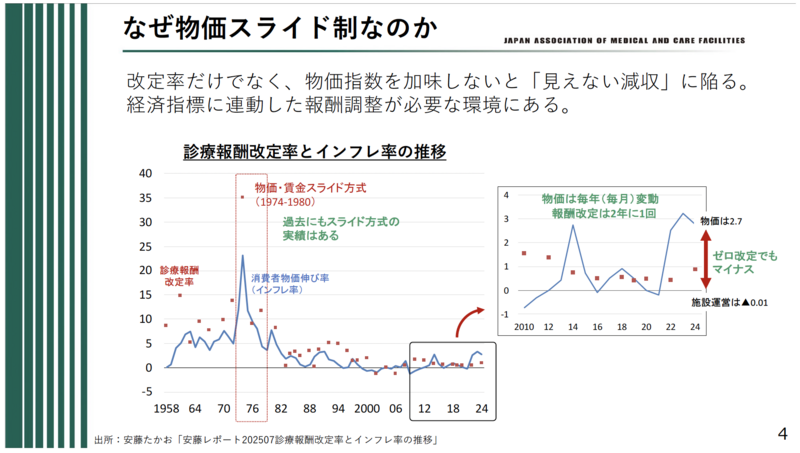

過去には物価スライド制の実績も

橋本会長は、1970年代(おおむね1974〜1978年ごろ)に物価・賃金スライド方式が実施された経緯に触れた。診療報酬改定率とインフレ率の推移を見ると、長期的には物価上昇に合わせて改定が行われてきたが、2020年〜2024年にかけて物価上昇との乖離が大きくなっていることが示された。

「物価は毎年(毎月)変動するが、報酬改定は2年に1回。このタイミングのズレが『見えない減収』を生んでいる」と橋本会長は指摘した。

政府方針との整合性を強調

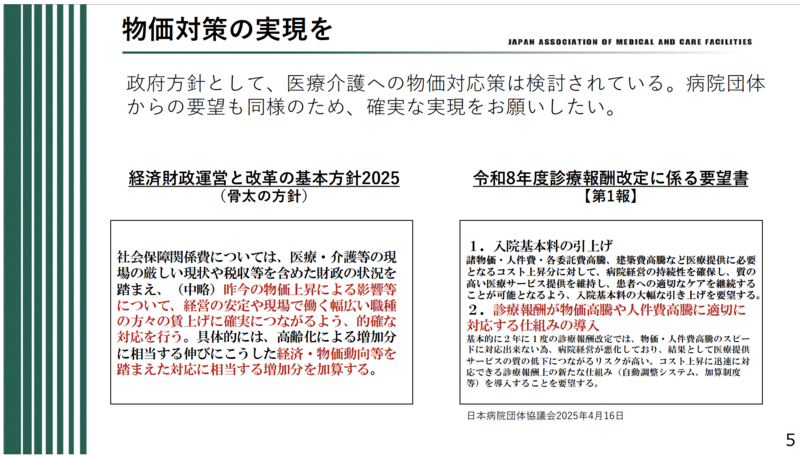

日慢協の提言は、政府方針とも整合的である。経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針)では、物価上昇の影響を踏まえ、「現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う」と明記されている。

また、日本病院団体協議会は4月16日付の要望書で、「診療報酬が物価高騰や人件費高騰に適切に対応する仕組みの導入」を求めている。橋本会長は「昨日も6病院団体として要望書を出した」と述べた。

質疑応答での主なやりとり

実装方法について記者から問われると、橋本会長は「具体の設計は今後の議論だが、全体として物価に連動する仕組みが望ましい」と述べた。「完全に1点10円の単価をスライドするだけではなく、全体的にということ」と説明した。

慢性期医療ならではの厳しさについて質問されると、ケアタ副会長が補足し「慢性期は人員配置基準が厚く、人件比率が急性期より高い傾向にある」と説明した。会見では「全体の経費と人件費を合わせると70%」という数値が示されたが、これは副会長の現場感に基づく目安・説明であり、施設類型や規模で変動するものである。

改定頻度については「2年に1回では追いつかない場合がある」としつつも、頻繁な改定は現場の負担となるため、急激な変化があれば中間年改定も選択肢とする考えが示された。

物価が下がった場合の対応について問われると、「下がった場合は当然下がると思う。ただ今これだけ物価が上がっていく状況でどうするかが問題」と橋本会長は答えた。

「医療費はコストでなく投資」

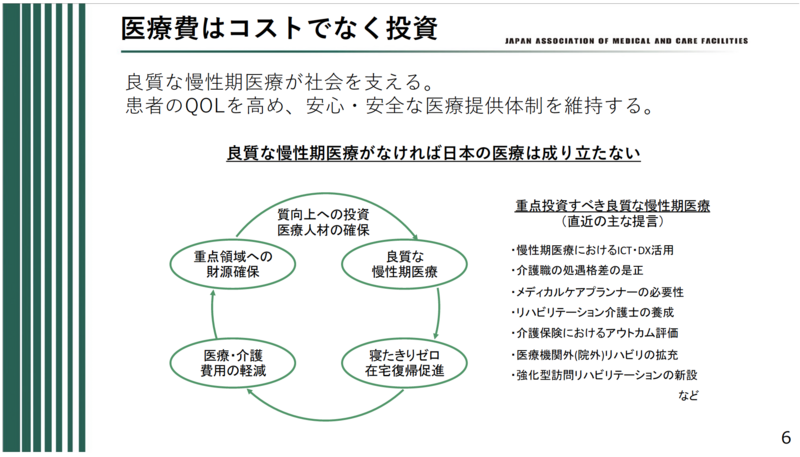

橋本会長は最後に「医療費はコストでなく投資と考えていただきたい」と述べ、良質な慢性期医療が寝たきりの減少や在宅復帰促進を通じて長期的な医療・介護費を抑制しうるとの見解を示した。

重点領域への財源確保により医療の質が向上し、結果として医療・介護費用の軽減につながる「正のサイクル」を創出したいとの考えを表明。一方で、財源が確保されなければ医療の質が低下し、寝たきり患者の増加や医療・介護費用の増大という「悪循環」に陥る危険性を警告した。

「本当に今危機的な状況にある。診療報酬改定があるから言っているのではなく、本当に危機的な状況だということをご理解いただきたい」と橋本会長は締めくくった。

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。