厚生労働省の中央社会保険医療協議会・入院外来医療等の調査・評価分科会(分科会長:尾形裕也・九州大学名誉教授)は18日、急性期入院医療について議論した。現在並存する2つの拠点機能評価加算の関係性や、働き方改革による手術加算の算定困難などの課題が明らかになった。

救急搬送増で「頑張るほど赤字」

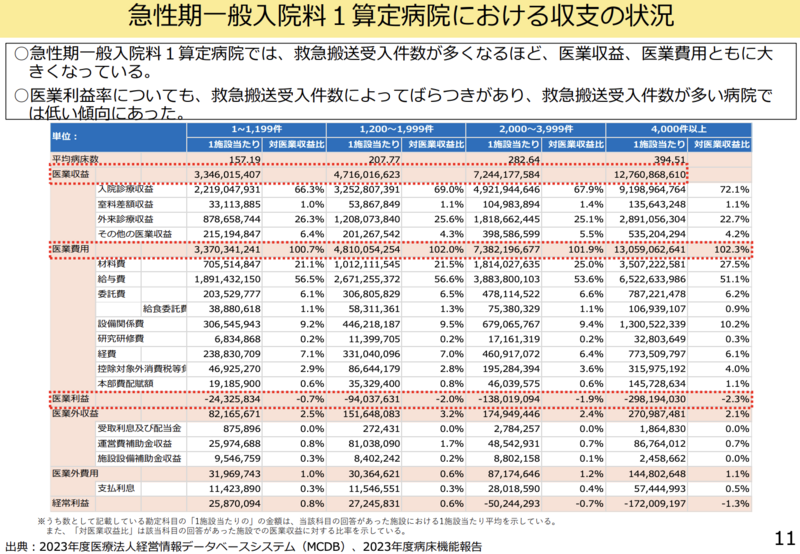

事務局は急性期一般入院料1を算定する病院の収支状況を説明した。救急搬送件数が増えるほど医療収益・費用ともに拡大する一方、医業利益率や経常利益率は低下する傾向が示された。

日本病院団体協議会の鶴委員は、「頑張って救急車を受け入れると赤字が拡大するのは制度として矛盾している。地域医療崩壊を防ぐため、来年度改定を待たず補正予算で緊急支援すべきだ」と強調。

拠点機能評価の関係性が論点に

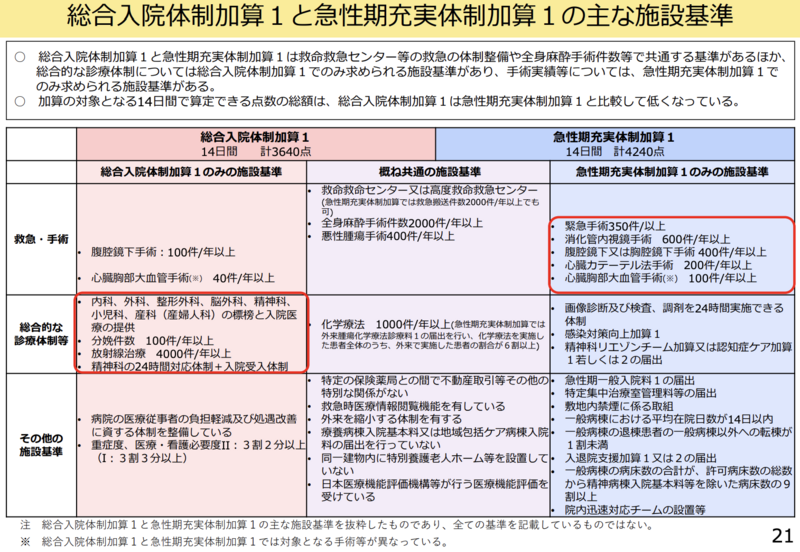

現在、急性期の拠点的機能を評価する加算として「総合入院体制加算」と「急性期充実体制加算」が並存している。両加算は施設基準に共通部分が多く、実績要件の充足状況分析も継続的に行われている。

委員からは「一本化して分かりやすい仕組みにすべき」との意見が相次ぎました。

中野委員は、「実績要件を多く満たす病院ほど拠点性が高い。両加算を一体的に整理する方向で検討すべき」と述べました<。

また牧野委員は、「総合入院体制加算は産科・小児科・精神科を含む幅広さを評価、急性期充実体制加算は救急や高度手術を重視しており、趣旨の違いを尊重しつつ整理する必要がある」と指摘しました

働き方改革で手術加算算定に支障

医師の働き方改革関連では、手術の休日・時間外・深夜加算1について、調査対象1340施設のうち80.6%(1080施設)が算定できていない実態が明らかになった。

算定困難な主な理由として「夜勤翌日の休日対応」「緊急呼び出し当番翌日の休日対応」など、翌日の勤務制限を満たせないことが上位を占めた。経過措置終了後の算定継続見込みを聞いた調査でも、これらの要件への対応困難が課題として浮上している。

高度手術の集約化については、継続的な検討課題として位置づけられている。

透析医療の高齢化進む

透析医療については、患者の高齢化が継続している。日本透析医学会の2023年年報によると、新規導入患者の平均年齢は71.6歳となっており、高齢で要介護となった透析患者への対応が政策課題となっている。

特別養護老人ホームでの受け入れ体制整備も含め、介護分野との連携強化が求められている状況にある。

小児医療の移行期支援を検討

小児から成人への移行期医療についても継続的に検討されている。事務局の調査分析によると、成人医療機関で小児慢性特定疾病患者などの受け入れ経験がある診療科は内科が最多で、消化器内科、精神科が続いた。

受け入れ困難な理由としては「対象患者の紹介がなかった」が最多だったが、「医師・スタッフの専門的知識・経験不足」も17.7%を占めており、受け入れ体制の整備が課題となっている。

ICT活用による業務効率化

働き方改革のタスクシフト・シェア推進では、ICTを活用した医師事務作業の省力化について検討が行われた。導入している医療機関では作業効率向上や労働時間短縮の効果が報告されており、今後の普及促進のあり方が論点となっている。

分科会は今後も、2026年度診療報酬改定に向けた検討を継続する。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。