厚生労働省は9月18日、第27回「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」(座長:松田晋哉・福岡国際医療福祉大学教授)を開催し、特定機能病院の承認要件を見直す基礎的基準および発展的基準の考え方案について議論しました。委員からは運用面での細かな懸念や要望が出されたものの、大枠は了承されました

大学病院本院を中核とした新たな枠組み

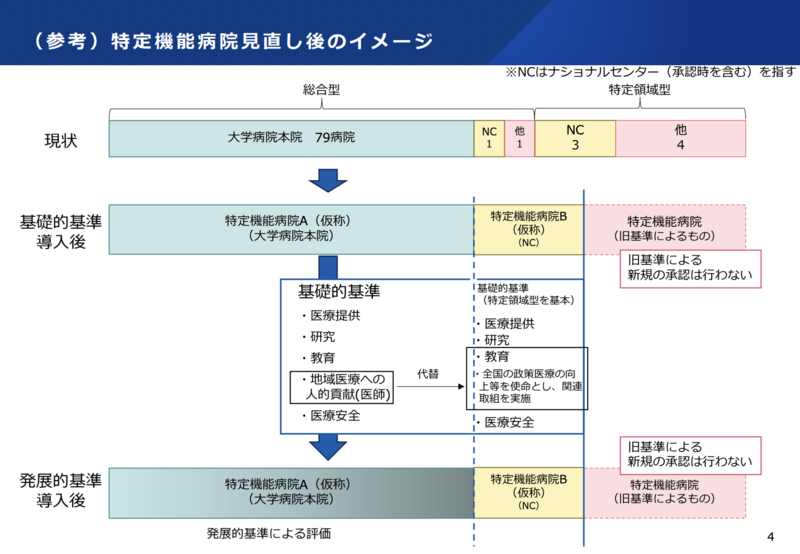

今回示された基礎的基準案(資料2・3ページ)では、特定機能病院を再編し、大学病院本院とナショナルセンターを「特定機能病院A」と位置づけ、新基準を適用すると整理しました。既存の大学病院本院・ナショナルセンター以外の病院は「特定機能病院B」として旧基準で継続する方向性も示されました。

厚生労働省医政局地域医療計画課 医療安全推進・医務指導室の加藤室長は、「基礎的基準については原則速やかに適用したいが、一部は準備期間を設け、各大学病院本院の取り組みを確認しながら段階的に適用する」と説明しました。

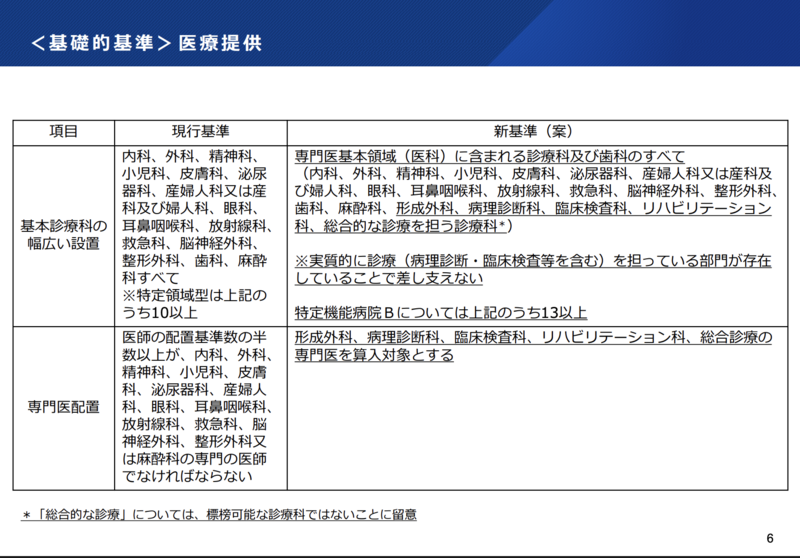

診療科拡充と専門医配置の見直し

基礎的基準では、基本診療科として従来の16科に加え、形成外科、病理診断科、臨床検査科、リハビリテーション科、総合診療科の5領域を新たに求めることが示されました。これにより、専門医基本領域を全てカバーすることが狙いです。

香川大学病院の門脇則光病院長は「小規模大学では独自に研修プログラムを整えるのが難しい。近隣大学との連携も評価できるようにしてほしい」と要望しました。

日本医師会の今村英仁常任理事も「総合診療医は全国でまだ少数であり、地域ごとに必要な能力も異なる。標榜科の在り方については誤解が生じないよう慎重に進めるべきだ」と指摘しました。

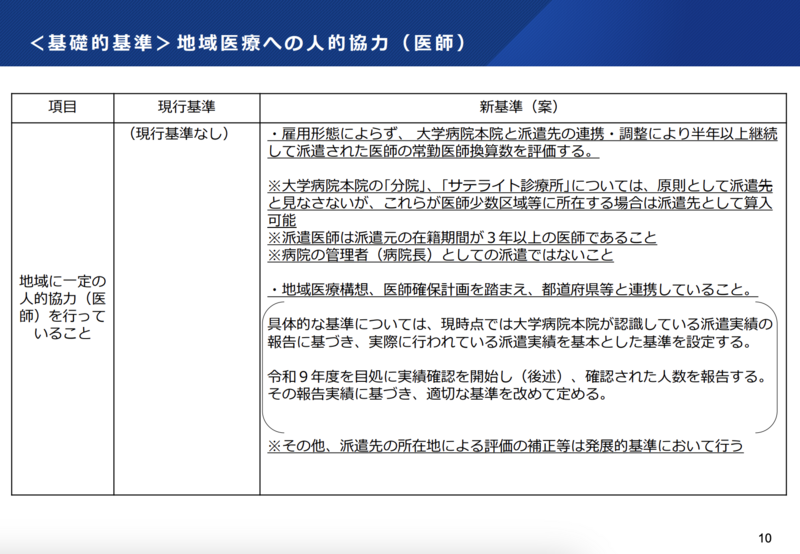

地域医療への人的協力を評価

今回の見直しで注目されたのが、地域医療への人的協力の評価です。大学病院本院が派遣する医師について、半年以上の継続派遣を常勤換算で評価する仕組みが導入されます。

ただし、派遣医師は「在籍3年以上の医師」であること、また「病院長としての派遣は対象外」とされました。

門脇病院長は「急な事態では在籍3年未満の医師に頼らざるを得ないこともある。病院長を除外する理由も理解しづらい」と疑問を呈しました。

神奈川県健康医療局の山崎元靖部長は「大学と派遣先に加え、都道府県も派遣状況を共有できる仕組みが望ましい」と述べました。

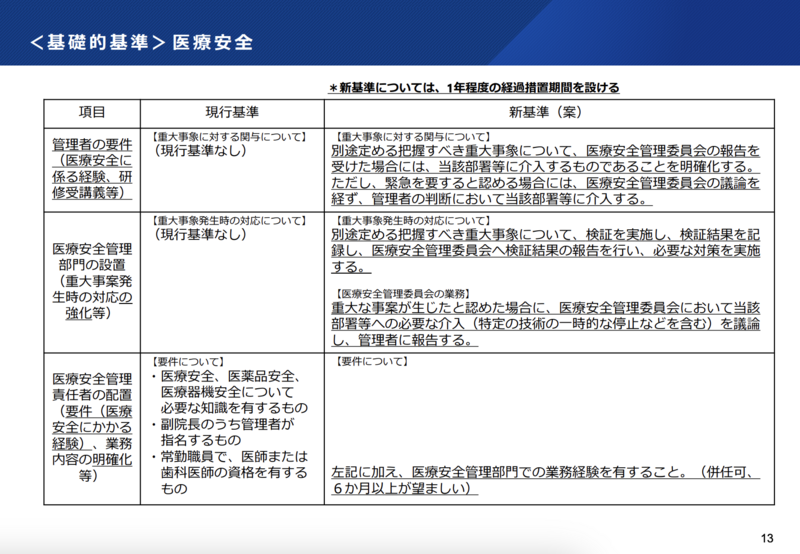

医療安全基準の強化

医療安全についても新たな要件が追加されました(資料2・9ページ)。重大事案発生時の対応強化や専従医師・看護師の配置、監査委員会の設置などが求められます。

健康保険組合連合会の松本真人理事は「今回の基準は特定機能病院の役割強化が目的。承認済みの病院にもできる限り速やかに適用すべきだ」と強調しました。

発展的基準は今後の課題

一方で、発展的基準についてはデータが十分でないため、まずは各病院からの実績報告を収集し、その上で長期的に検討を進めるとされました。

九州大学名誉教授の尾形裕也委員は「発展的基準によって病院間に差がつくことを認めるのは妥当だが、大学病院本院は経営的に厳しい。補助金や診療報酬での支援も合わせて検討すべきだ」と求めました。

今後の予定

検討会は、今回の基準案をもとに厚労省が制度改正の準備を進めることを確認しました。翌19日に開催される社会保障審議会医療部会でも報告・意見聴取が予定されています。

▶︎第27回特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。