―― 第11期待ちでは遅いとの指摘、協議体の実効性・当事者参画を軸に前倒し議論が進展

※給付と負担、地域包括ケアの議論は別稿で詳報します。

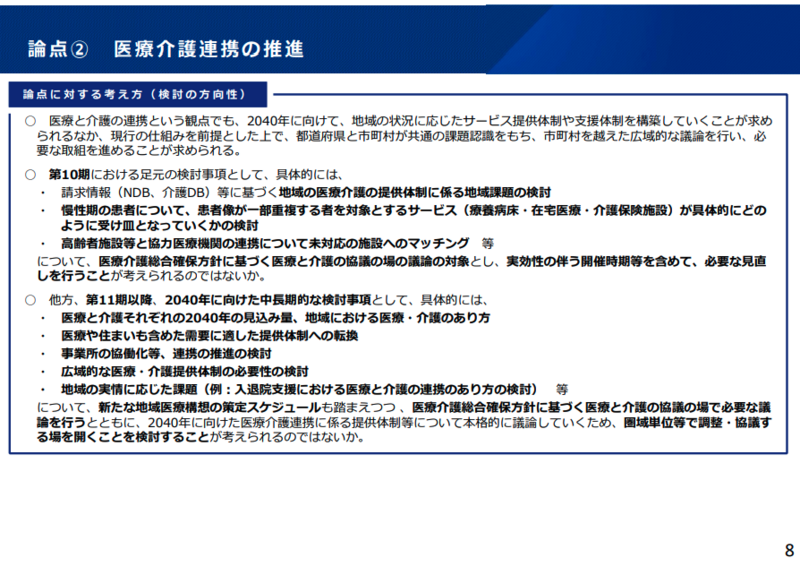

医療介護連携では、事務局が第10期(2027–2029年度)と第11期(2030年度以降)の検討事項を提示しました。請求情報(NDB・介護DB)に基づく地域課題の可視化、患者像が重複する慢性期の受け皿整理、高齢者施設と協力医療機関の連携未対応施設へのマッチングなどを「足元の検討」として示しました。

前倒し着手を求める声

これに対し、日本看護協会の山本則子委員(副会長)や日本医師会の江澤和彦委員(常任理事)から「第11期では遅すぎる。第10期から中長期課題に着手すべき」との意見が上がりました。部会長の菊池馨実氏も「2040年体制を2030年からでは遅い」と整理し、事務局は「できるものは第10期から進めたい」と応じました。

協議の場の実効性と当事者参画

協議の場の実効性を巡っては、及川ゆりこ委員(日本介護福祉士会会長)が当事者参画の必要性を強調しました。日本慢性期医療協会の橋本康子委員(会長)は、協力病院未整備の背景にある現場課題を具体的に把握・解決する「実務的な場」の設計を求めました。東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)は、市町村レベルの協議の場の不足を指摘し、在宅医療・介護・老健機能などの“具体的機能リスト”を提示して議論する必要性を提起しました。事務局は「地域医療構想・医療計画との整合を踏まえ、既存の会議体を活用しつつ発展させる」と述べています(協議の場の設置状況・課題の図表:資料1p.55付近)。

税制改正対応(短報)

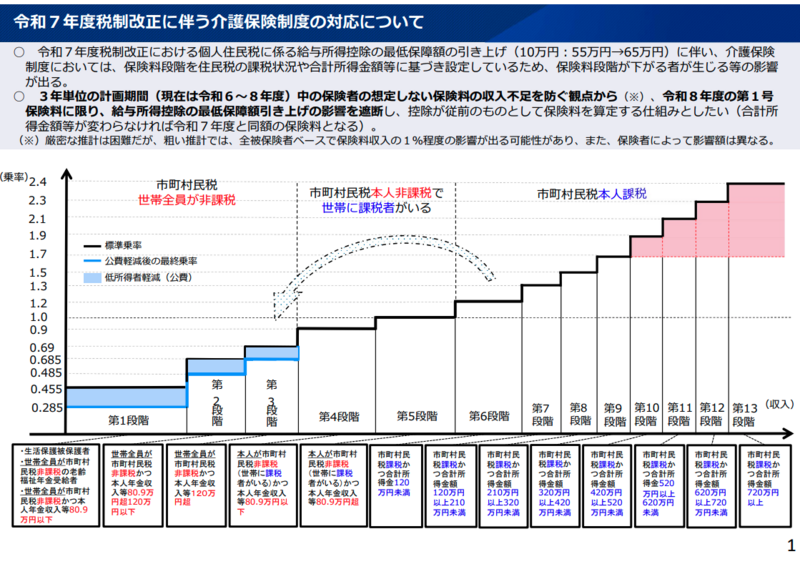

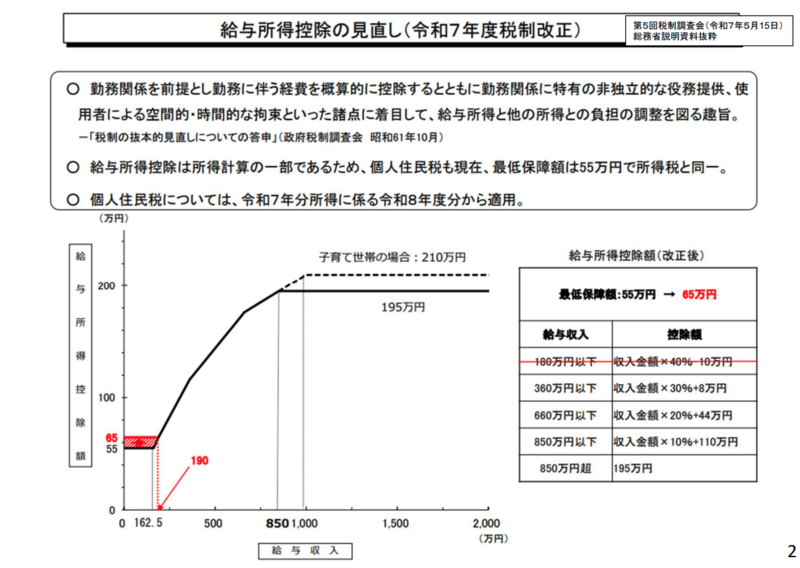

会合の後段「その他」では、令和7年度税制改正により住民税の給与所得控除の最低保証額が55万円→65万円へ引き上げられることに伴う、介護保険料段階への影響が説明されました。計画期間(第9期:令和6〜8年度)の中途で第1号保険料に「意図せざる収入不足」が生じる可能性があるとして、令和8年度の第1号保険料に限り、合計所得金額等が変わらない場合は前年度と同額とする特例(据え置き)を講じる方針が示され、異議なく了承されました。介護保険の保険料構造や段階設定の基本は資料1の該当ページに整理されています。

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。