2日、厚生労働省は第199回社会保障審議会医療保険部会を開催し、医療保険制度改革について議論を行った。今回の部会では、医療保険制度改革の方向性、病床転換助成事業、特定健康診査の電子化、個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの4議題について審議された。

医療保険制度改革、4つの視点で議論

事務局は、9月18日と26日に開催された前回までの部会での意見を整理し、今後の議論の進め方について提案を行った。

事務局が示した今後の議論に向けた4つの視点は以下の通りである。

- 【1】世代内、世代間の公平をより確保し全世代型社会保障の構築を一層進める視点

- 【2】高度な医療を取り入れつつセーフティネット機能を確保し命を守る仕組みを持続可能とする視点

- 【3】現役世代からの予防・健康づくりや出産等の次世代支援を進める視点

- 【4】患者にとって必要な医療を提供しつつ、より効率的な給付とする視点

健康保険組合連合会会長代理の佐野雅宏委員は、「全世代型社会保障の構築、また現役世代の負担軽減というのは極めて重要なキーワードだと考えている。4つの視点は検討課題が網羅されており全く異論はない。具体的な項目内容の検討が極めて重要だ」と述べた。

全国市長会相談役・社会文教委員の前葉泰幸委員は、「中長期的な課題としてだが、現在の被用者かどうかとか職種とか年齢といった区分により保険者が分立している医療保険制度を最終的には一本化して、全ての国民が負担能力に応じて支え合うことができるような制度を中長期的にはしっかり検討していくことが最終的な目標になるのではないか」と指摘した。

前葉委員はまた、次世代支援について、「国保について考えるならば、被用者保険と比べると保険料負担率がどうしても高くなってしまう。被用者でない被保険者が保険料の負担軽減、特に次世代の保険料の負担軽減について非常にそれを求める声が高まっている」と述べ、国費の拡充を含めた検討を求めた。

日本労働組合総連合会副事務局長の村上陽子委員は、「正常分娩の保険適用に向けて検討いただきたい」と要望した。また、「OTC類似薬の保険給付のあり方の見直しについては、市販薬の過剰摂取や飲み合わせリスクを踏まえ、慎重な検討が必要」と述べた。

上智大学経済学部教授の中村さやか委員は、無価値医療・低価値医療について言及し、「優先順位としてはやはり無価値医療、低価値医療の見直しというのは一番最初に来るものではないか」と指摘した。また、「費用対効果に優れないものを保険給付から外すというのは、無価値医療、低価値医療というものを除外していった上での次の手段ではないか」と述べた。

病床転換助成事業、2029年度まで延長へ

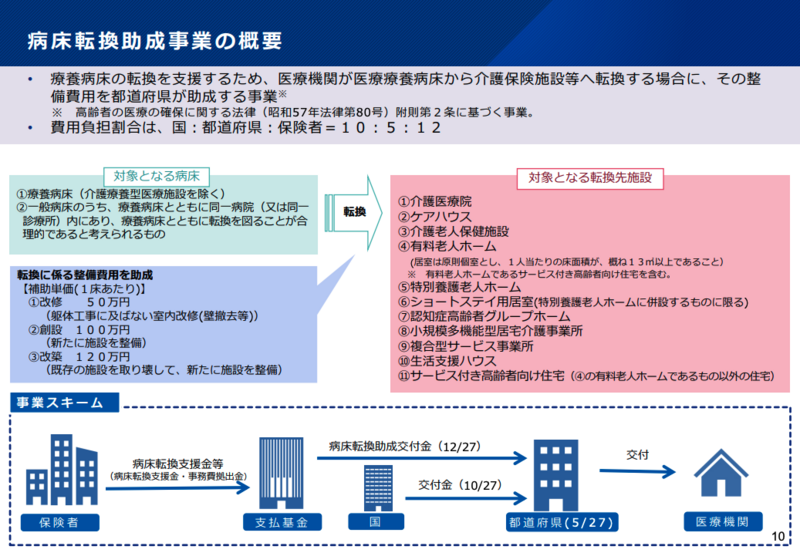

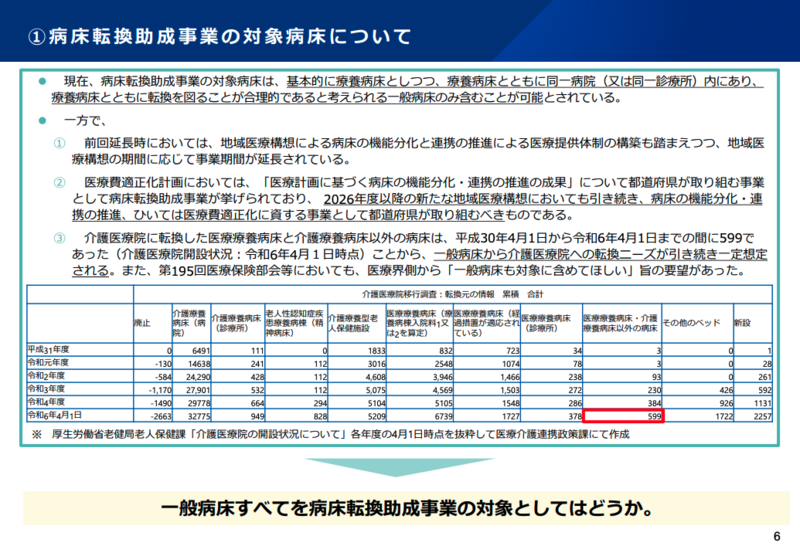

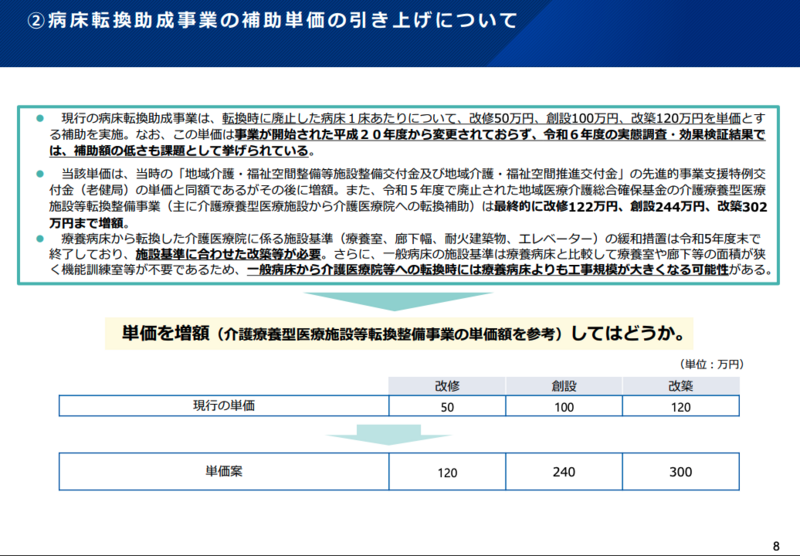

病床転換助成事業については、事務局から現行の令和7年度末までの期限を令和11年度末(2029年度末)まで延長する方針が示された。同時に、対象病床を一般病床すべてに拡大し、補助単価を改修120万円、創設240万円、改築300万円に引き上げる見直し案が提示された。

佐野委員は、「調査によれば転換予定があるという回答をした医療機関は限定的であった。本来であれば事業自体を廃止すべきではないか」としながらも、「今回の延長を最後の延長とするものと理解している。助成金を使い切っても使い切らなくても今回の延長で本事業は終了するということを明確にしていただきたい」と述べた。

日本医師会常任理事の城守国斗委員は、「手続きの煩雑さ、補助額の低さ、対象病床が限られている等の問題があり、周知があまりされていないということがあって事業があまり使われていない」と指摘し、「一層の周知をお願いしたい」と要望した。

津市長の前葉委員は、「この事業と民間の関係については、やはり使い勝手の良さであるとか、物価や賃金の実勢に合わせた単価設定が必要」と述べ、「タイミングの問題というのはあるだろう。補助金があるから転換するというよりは、地域の中で必要な医療ニーズに応えていく中での経営判断として転換をするにあたって補助金があれば促進される」と指摘した。

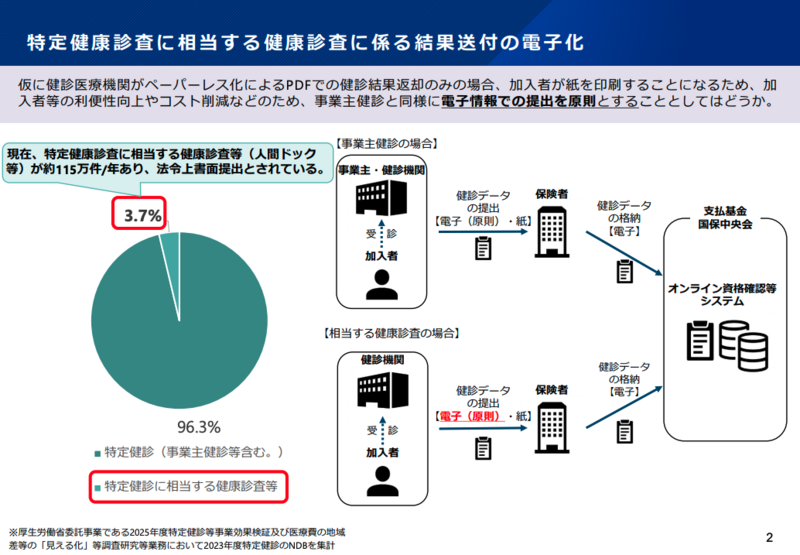

特定健診の電子化、事業主健診と同様の扱いへ

特定健康診査に相当する健康診査(人間ドック等)の結果送付について、現在は法律上書面での提出とされているが、事業主健診と同様に電子情報での提出を原則とする方針が示された。

佐野委員は、「ぜひ進めていただきたい」としながらも、「現在健保組合にとって大きな問題だと考えているのは、事業主健診ですとか人間ドック等における検診結果の帳票様式が検診機関ごとに大きく異なっていること」と指摘し、「人間ドックの検診フォーマットの標準化をぜひ強力に進めていただきたい」と要望した。

日本医師会常任理事の城守委員も、「検診のフォーマットの標準化については、日本医師会の方では、この検診のフォーマットの標準化に向けた取り組みをいくつかの企業さんとともに検診データを共有しつつ作業を進めている」と述べた。

全国健康保険協会理事長の北川博康委員は、「検診結果に関しては、実際の実務の中においては一定数やはり誤記載がある。検診結果の精度管理というテーマについても何らかの形で国全体としても取り組むことを進めていただけると大変ありがたい」と述べた。

個人の予防・健康づくりへのインセンティブ、好事例の横展開へ

個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブについて、事務局は今後の取組として、国内外の事例やエビデンスを収集し、好事例の横展開や個人インセンティブのガイドラインの改正を進めていく方針を示した。

佐野委員は、「健保組合は自らの保険料を財源に取り組んでいるということにおいて、国庫補助金の活用と仕組みを見直してほしいという要望が強く出ている」と述べた。

国際医療福祉大学医療福祉学部教授の伊奈川秀和委員は、「金銭的なインセンティブについてはどちらかというと慎重なスタンスをとっているように読める」としながらも、「例えば地域振興にもつながるような商品券みたいなものになるとどうなんだろうか。できるだけ明確にしていただくということが保険者であるとか個々人のいろいろな取組、創意工夫ということに影響がある」と指摘した。

全国後期高齢者医療広域連合協議会前会長の横尾俊彦委員は、「ヘルスリテラシーやセルフメディケーションという用語は出てきていないが、ぜひこの2つの考え方や取り組みをもっともっと多くの方々に知っていただく必要がある」と述べ、啓発の重要性を強調した。

日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会長の横本美津子委員は、「本来自らの健康維持増進に努めることは保険制度の加入者である我々被保険者自身の自分の努力義務ではないか」と指摘し、「被保険者が健康増進を努力義務として認識できるような具体的な方策も必要ではないか」と述べた。

NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事の袖井孝子委員は、「どういった取組が促進されたのか、また加入者なら誰でも公平にスタートラインに立てるインセンティブだったのか、さらには取り組みの結果具体的にどのような効果が見られたのかなど、まずはそこが検討の出発点になるのではないか」と述べた。

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。