次期(2026年度)診療報酬改定に向けた議論が、いよいよ動き出しました。4月23日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会では、改定論点を組み立てる土台として 「医療機関の経営実態」 が網羅的に示されています。本稿はその公式資料をひも解き、改定議論の出発点となる指標――収支・人件費・職種別動向――を整理します。

改定議論の出発点

4月23日に開催された中医協総会では、2026年度診療報酬改定に向け、まず医療機関の経営状況が整理されました。資料によれば、一般・精神科病院の事業利益率は2018年度以降低下を続け、2023年度はコロナ補助金を除くと▲2.7〜▲3.7%で推移しています。

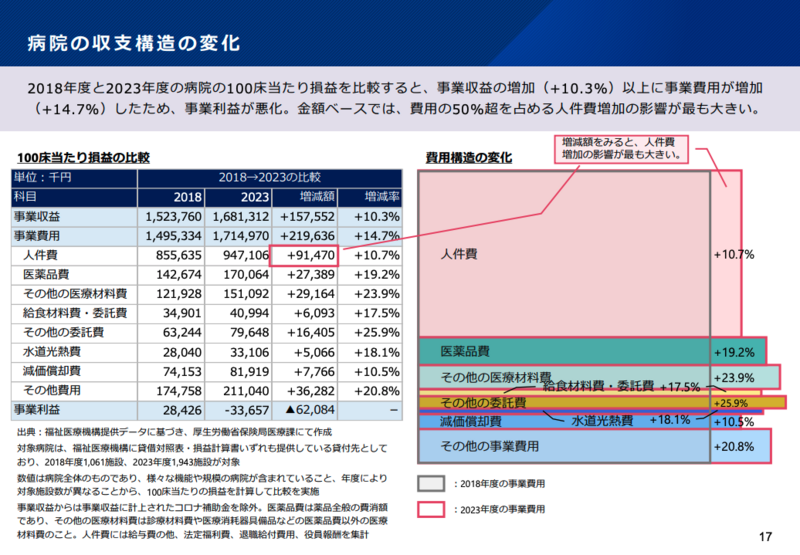

費用増の主因は人件費

2018年度と2023年度を比較した病院100床当たり損益では、事業収益が+10.3%増えた一方、事業費用は+14.7%増となり、利益がマイナスに転じました。費用増の約4割を占めたのが人件費(+10.7%)です。

リハ職員数の動向

病院100床当たり常勤換算従業者数は2017→2023年で+10.9人(+8.0%)。このうち理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下、リハ職)は+1.9人で、医師(+4.0人)・看護師等(+5.3人)に次ぐ増加幅でした。准看護師は▲2.4人と減少しています。

リハ職の賃金水準

賃金構造基本統計調査によると、リハ職の「きまって支給する現金給与額」は2018→2024年で285.2千円/月から313.0千円/月へ+9.8%上昇しました。ただし年齢構成を補正した実質伸びは+6.7%にとどまります。

産業横断比較:同年の全産業平均は340.4千円/月、介護職(介護福祉士等)は約270千円/月であり、リハ職は全産業よりやや低いものの医療・福祉領域内では中位‐やや高位に位置します。

賃上げ対応の現状

2024年度改定で創設されたベースアップ評価料(外来・在宅 Ⅰ)の届出率は、病院が86.0%、診療所が27.8%でした。届出医療機関の賃金増率(計画値)中央値は2.5%ですが、取得が進んでいない診療所では賃上げ原資が確保しづらい状況です。

物価上昇の影響

消費者物価指数(持家帰属家賃除く総合)は2025年3月時点で前年同月比+4.2%。食品・光熱費の寄与が大きく、材料費・光熱水費の増加圧力が続いています。

今後の論点

-

配置基準とアウトカム評価

人材確保が難しいなか、配置基準の緩和と質指標による評価の組み合わせが提案されています。リハ職はFIMやBIなど客観指標を持つため、アウトカム型評価との親和性が高いと考えられます。 -

費用構造の見える化

リハ部門が増員・設備投資を行っても、アウトカム向上が経営指標に反映されなければコストとみなされます。部門別原価と成果を可視化する仕組みが求められます。 -

物価・エネルギー高騰への対応

消費者物価指数(持家帰属家賃除く総合)は2025年3月に前年同月比+4.2%。今後も材料費・光熱費の上昇が続けば、診療報酬本体での反映が焦点となります。

まとめ

-

利益率はマイナス圏:一般・精神科病院の事業利益率は2023年度に赤字転落。

-

人件費が最大要因:費用増のうち人件費が約半分を占め、リハ職も増員傾向。

-

賃金は横ばい圏:リハ職の月額給与伸びは実質+6.7%にとどまり、全産業平均を下回る。

-

政策的課題:配置基準見直し、アウトカム評価強化、ベースアップ評価料の活用が議論の鍵。

2026年度改定に向け、リハ部門には「成果を示しつつ経営効率にも寄与する」役割が期待されています。各施設でデータを整備し、議論の行方を注視しましょう。