令和7年度第8回入院・外来医療等の調査・評価分科会

令和7年7月31日、診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査・評価分科会の第8回会合が開催されました。今回は意思決定支援、身体的拘束の最小化、医師の働き方改革、外科系診療科の医師偏在対策の4つの議題について議論が行われました。本稿では特に中間とりまとめ案で示された廃用症候群リハビリテーションの算定上限に関する記載について、統計的解釈を巡る活発な議論についてまとめます。

廃用症候群リハビリ上限設定を巡り統計解釈で議論

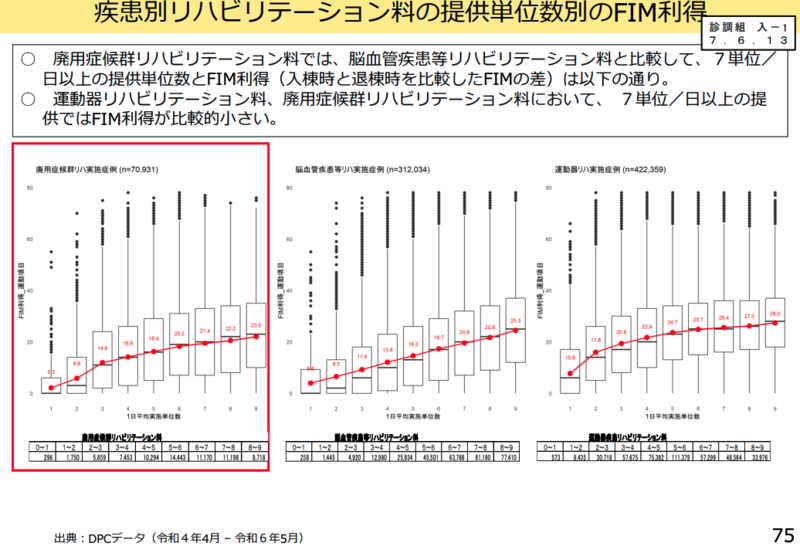

中間とりまとめ案で注目された議論は、廃用症候群リハビリテーションの算定上限に関する記載でした。取りまとめ案では「廃用症候群リハビリテーション料において7単位以上でFIM利得が小さくなる傾向を認められたことを踏まえると、疾患別リハビリテーション料の算定上限の単位数のあり方についても検討する必要があるのではないか」という意見が記載されていました。

これに対し井川誠一郎委員(日本慢性期医療協会副会長)は強く反対しました。「運動器も廃用症候群もいずれも脳血管に比べて傾きが小さいが、確実に増加している。6単位と9単位の間には2〜3点という点数差が大きくあって、その点数差はかなり大きい意味を持つ」と指摘しました。

さらに井川委員は統計学的な観点から「これはDPCデータからのデータで、廃用症候群のN数は1万単位、運動器に至っては4万から5万というような単位で症例が集まっている。おそらくSDがわからないので断言はできないが、有意差が出てくるのではないか」と分析しました。

その上で「有意差があるものに対して差が変わらないからコントロールをやらなくてもいいよというような議論になってくるのはいかがなものか。容易にそうした議論に至る危険がある」と警鐘を鳴らし、「ぜひともその他の反対意見に関しても一緒に記載しておいていただきたい」と中間とりまとめ案への修正を強く求めました。

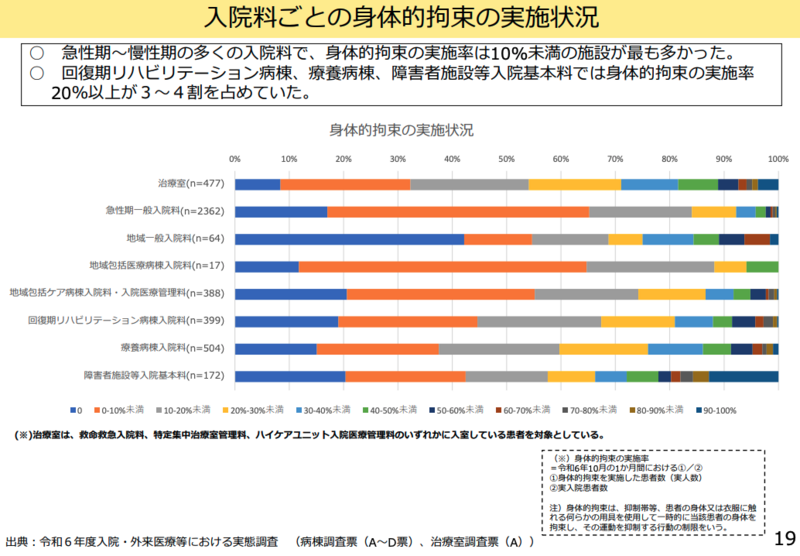

回復期リハビリ病棟での身体的拘束実態に疑問

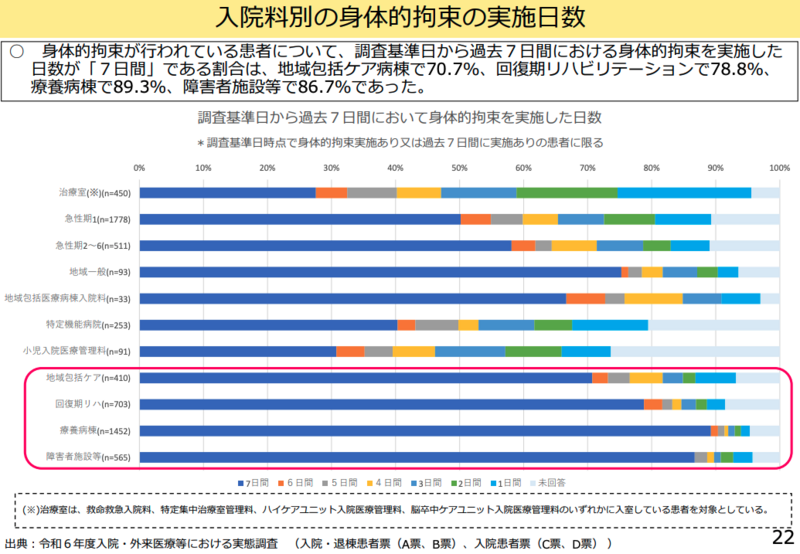

リハビリテーション関連では、回復期リハビリテーション病棟における身体的拘束の実施状況についても議論されました。調査結果では、回復期リハビリテーション病棟で「調査日より過去7日間で身体的拘束を実施している割合が8割強近く」というデータが示されました。

中野惠委員(健康保険組合連合会参与)はこの実態に疑問を呈し、「回復期については集中的にリハビリを行ってそれをもって在宅等への復帰を目指すという病棟でありますので、ちょっとこの実態がいかがなものかと引っかかってしまいました。委員の中でご説明できる方がいらっしゃいましたらぜひご教示いただければ」と問題提起しました。

回復期リハビリテーション病棟は機能回復を目的とした病棟であるにも関わらず、身体的拘束の実施率が高いという矛盾した状況について、より詳細な実態把握の必要性が浮き彫りになりました。

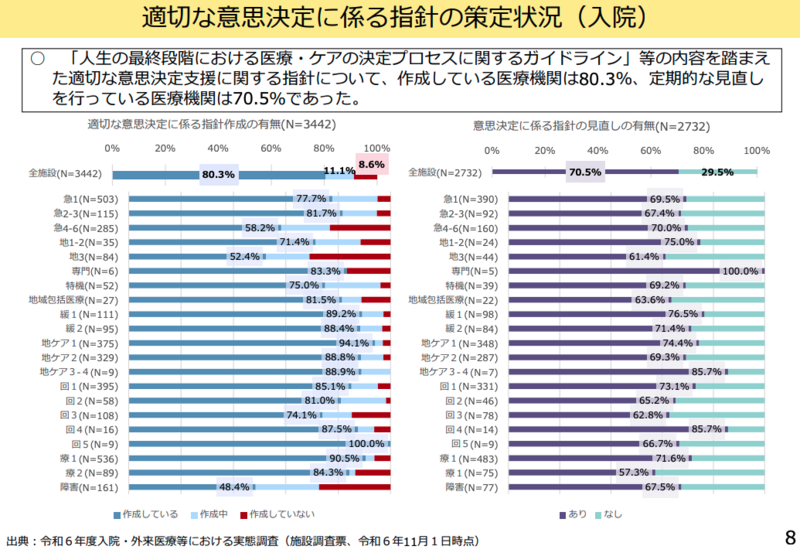

人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援について、令和6年調査では指針を作成している医療機関は80.3%、定期見直しを行っている医療機関は70.5%となった。一方で、実際の意思決定支援の実施については2年前と比較して大きな進展は見られていません。

今村英仁委員(日本医師会常任理事)は「本来、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)は国や保険者側で家族を含めて実施した上で医療機関にかかるべきもの。医療機関側が主導する形になると、いつ死ぬかということしか言えなくなってしまう」と指摘しました。

中野惠委員(健康保険組合連合会参与)は「一連の流れ、すなわち指針策定だけでなく、患者本人の意思決定から転院時の情報提供まで含めたサポートが必要」と述べ、より包括的な取り組みの必要性を強調しました。

津留英智委員(全日本病院協会常任理事)は「終末期における無駄な延命治療に年間約5000億円の医療費がかかっているという過去のデータがある。適切な意思決定支援は医療費削減の観点からも重要なサービス」と指摘し、実際の支援を行った効果についてプラス評価の検討を提案しました。

意思決定支援の推進状況に課題

身体的拘束については、令和6年改定で入院料の通則に最小化する体制整備が位置づけられた。調査結果では、急性期・慢性期病棟では実施率10%未満の施設が最も多い一方、回復期リハビリテーション病棟や療養病棟では実施率20%以上の施設が約3割を占めた。

池田俊也委員(国際医療福祉大学教授)は「クリップセンサーのような離床センサーは、転倒事故を未然に防ぐ側面もあり、必ずしもネガティブな面ばかりでない」と指摘し、身体的拘束の定義について詳細な検討を求めました。

鳥海弥寿雄委員(東京慈恵会医科大学前医療保険指導室室長)は「転倒リスクと相反する部分もある。家族や社会全体でそうした風土を醸成していく必要がある」と述べました。

津留委員は「現場では医療安全を重視するからこそ身体拘束せざるを得ない状況がある。ICT・AIを活用した見守りシステムをプラス評価する仕組みが必要」と提案しました。

田宮菜奈子委員(筑波大学教授)は、特に療養病棟でのライン・チューブによる拘束について「常時拘束されている生活を本人・家族が望んで選択しているのか。人工栄養を選ぶ際のプロセスも含めて検討が必要」と問題提起しました。

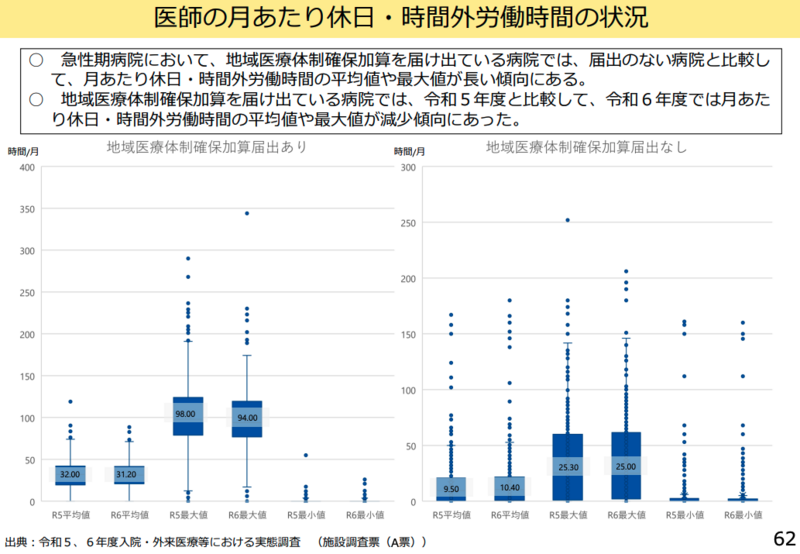

医師の働き方改革と処遇改善

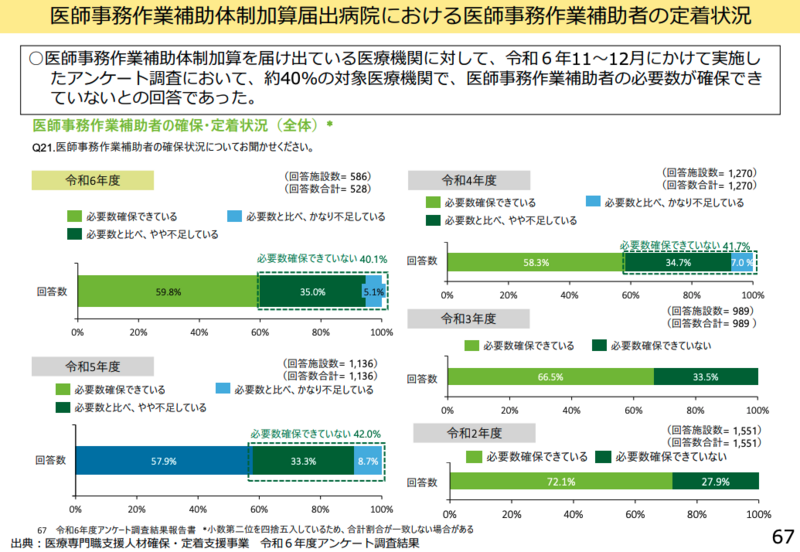

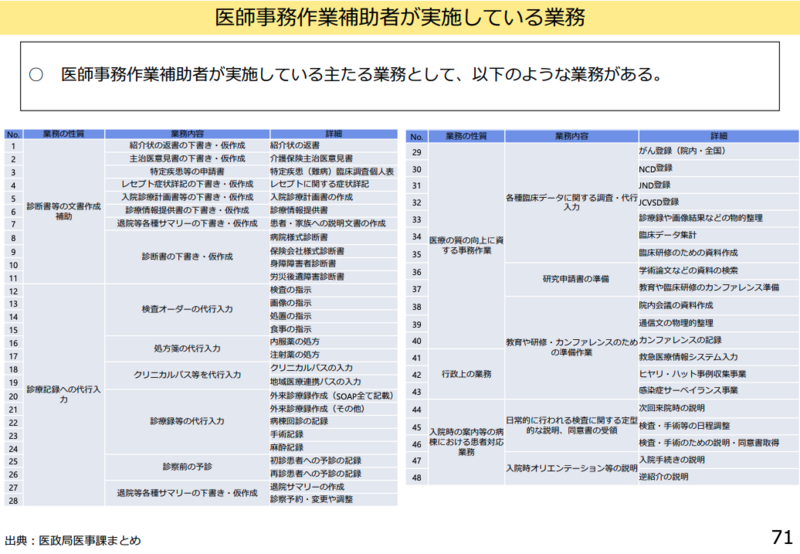

地域医療体制確保加算の届出がある医療機関では、医師の時間外労働時間に減少傾向が見られた。一方、医師事務作業補助者については、必要数を確保できていない医療機関が40.1%に上った。

牧野憲一委員(旭川赤十字病院特別顧問)は「届出のない一部施設で平均値が100時間を超えている。実態をより詳しく調査する必要がある」と指摘しました。

津留委員は医師の働き方改革の経費増加について「2019年度と2024年度を比較すると、医師にかかる経費は全体で約7.6%増加している。地域医療体制確保加算はもっと評価されるべき」と述べました。

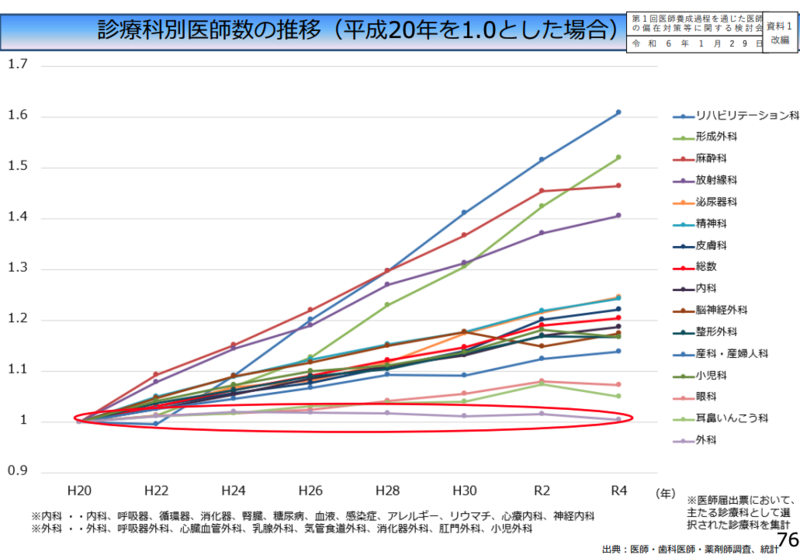

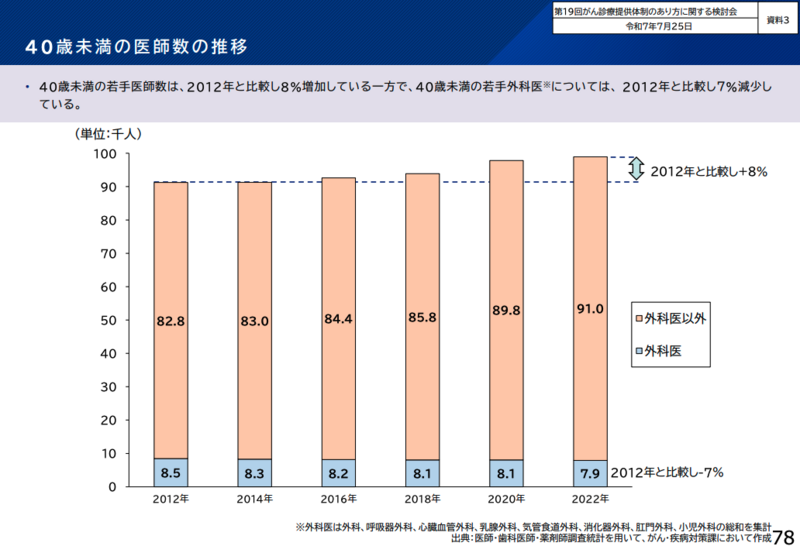

外科系診療科の医師不足が深刻化

消化器外科を中心とした外科系診療科の医師不足について議論された。外科医師数は過去10年でほぼ横ばいの一方、40歳未満の外科医は7%減少し、とくに若手医師の減少率が大きい。

鳥海委員は「消化器外科医が減少している要因として、業務量と報酬がマッチしていないと感じる医師が多い。専門性を極めるのに10年以上かかるにも関わらず、その努力に見合った報酬が得られていない」と現状を説明しました。

牧野委員は「現在の休日時間外加算は要件が厳しく、実際に算定できるのは多くの医師が在籍する一部医療機関に限られる。実効性のある外科医の待遇改善が必要」と述べました。

集約化については複数の委員から必要性が指摘されました。池田委員は「ボリュームアウトカムリレーションシップの観点から、複雑な手術では一定症例数を経験している医師・医療機関への集約により治療成績が向上する」と学術的根拠を示しました。

眞庭謙昌委員(神戸大学国際がん医療・研究センター長)は「外科医確保には業務実態に合わせたインセンティブが必要。現在の加算は下科不足で苦労している病院では取得困難で、より直接的なインセンティブを考える必要がある」と提案しました。

井川誠一郎委員(日本慢性期医療協会副会長)は「女性外科医の支援が今後重要。医学部入学者の3分の1以上が女性となっている現状を踏まえ、女性が活躍できる場を作らなければ外科医数は減少する」と指摘しました。

その他の中間とりまとめ案について

廃用症候群リハビリテーション以外では、今村委員からかかりつけ医機能に関する記載について意見が表明されました。「かかりつけ医機能報告制度は報告制度であって認定制度ではない。診療報酬上の評価と結びつけて議論するものではない」として、制度の性格を明確にするよう求めました。

この記事は令和7年度第8回診療報酬調査専門組織入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年7月31日開催)での議論内容をもとに作成