回復期リハビリから多職種連携まで幅広く議論 令和8年度改定に向けた方向性が明確化

2025年9月25日 - 中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織(入院・外来医療等の調査・評価分科会)は25日、令和8年度診療報酬改定に向けた検討結果の取りまとめ案を提示した。リハビリテーション医療については、回復期リハビリテーション病棟の機能評価から病棟における多職種連携の推進まで、幅広い課題について具体的な改善方向が示された。

回復期リハビリテーション病棟の評価体系見直しへ

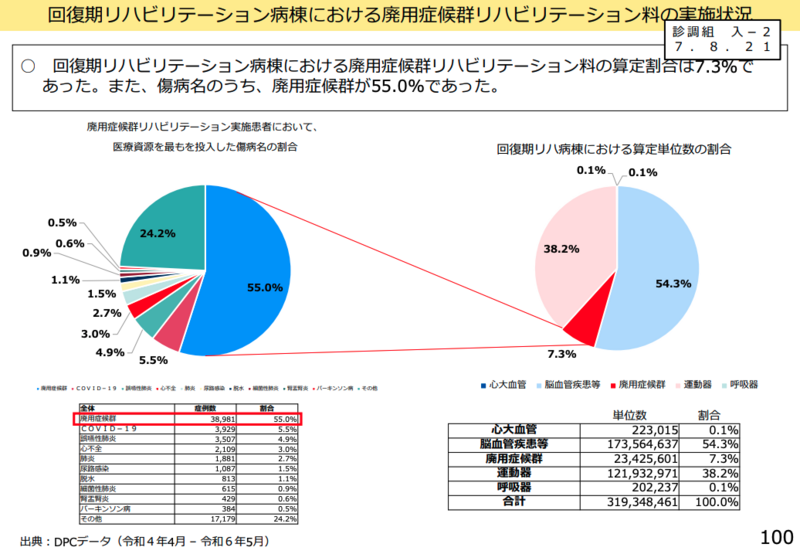

心大血管リハビリテーションの算定促進が急務

取りまとめ案では、回復期リハビリテーション病棟における心大血管リハビリテーションの算定回数が著しく少ない実態が明らかになった。委員からは「心大血管リハビリテーションを届け出ている施設が少ないために廃用症候群リハビリテーションとして実施されている実態があるかを含め、原因について検討、分析すべき」との指摘があった。

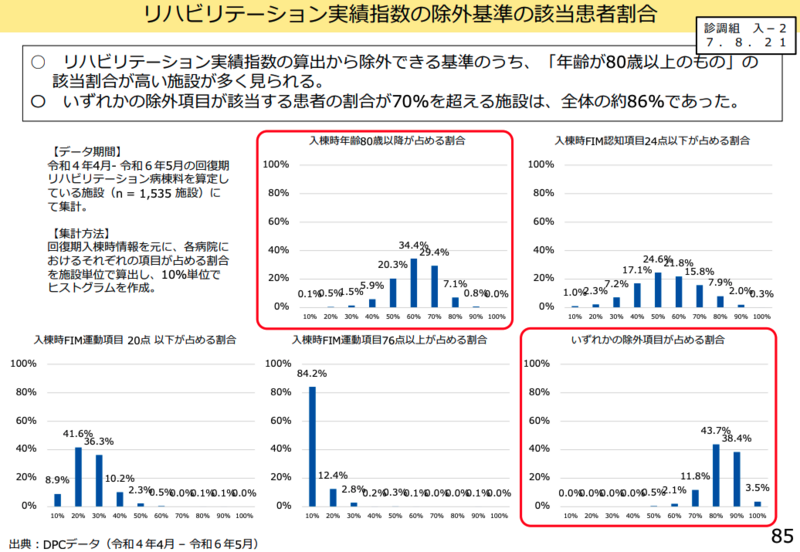

実績指数の除外基準見直しが焦点

回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価指標である実績指数について、「80歳以上」や「認知機能が低い」患者の除外基準の見直しが議論された。調査結果では、実績指数から除外可能な要件のうち「年齢が80歳以上のもの」の該当割合が50%以上の施設が9割を超えている状況が明らかになった。

委員からは「80歳以上や認知機能が低い患者と患者全体とでFIM利得に大きな差はなく、FIMが改善しないから受け入れていないかというとそうではない」として、「実績指数の計算対象から除外する必要性は乏しいのではないか」との意見が出された。

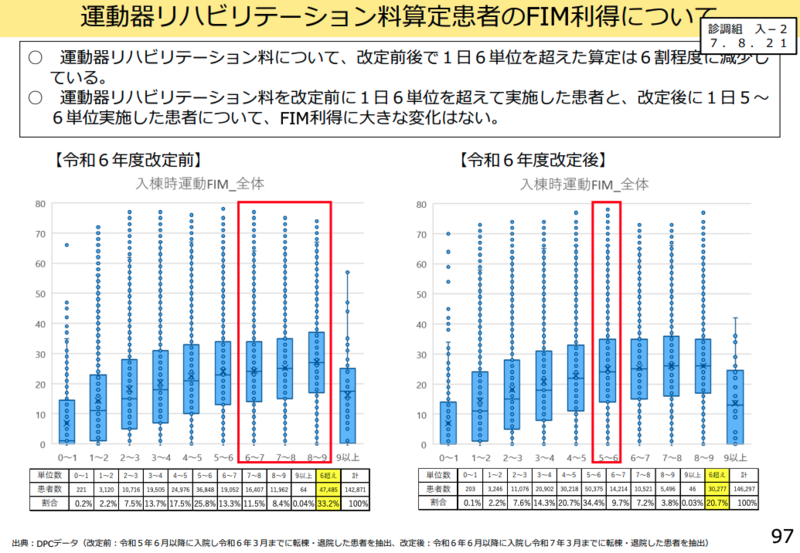

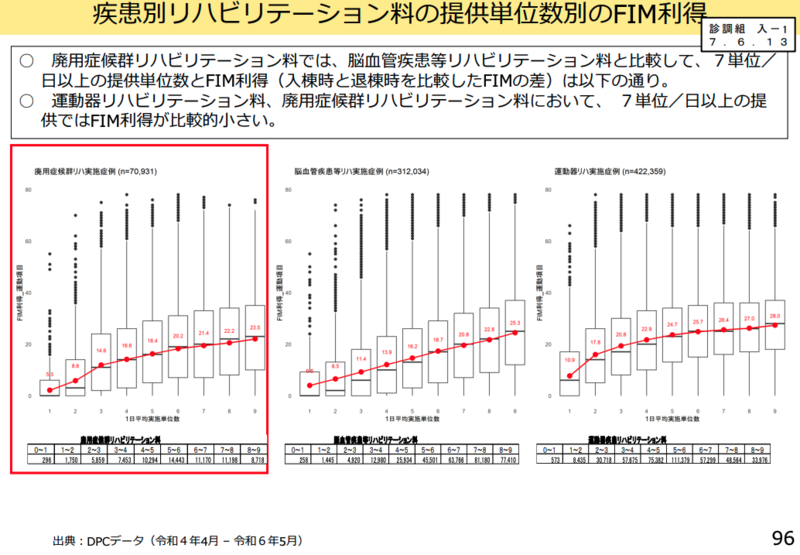

運動器・廃用症候群リハビリテーションの評価見直し

令和6年改定後も運動器リハビリテーション料について6単位を超えて実施している患者が相当数存在することが明らかになった。委員からは「単位数が増えてもFIM利得がほとんど変わっていないため、6単位を超えるリハビリを実施できる対象について、分析を深めてはどうか」との意見が出された。

廃用症候群リハビリテーションについても、「7単位以上でFIM利得が小さくなる傾向が認められた」ことや、「かなり多くの廃用症候群リハビリテーションを実施している施設がある」ことを踏まえ、疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数の在り方について検討が必要との意見があった。

質の高いリハビリテーション医療の推進

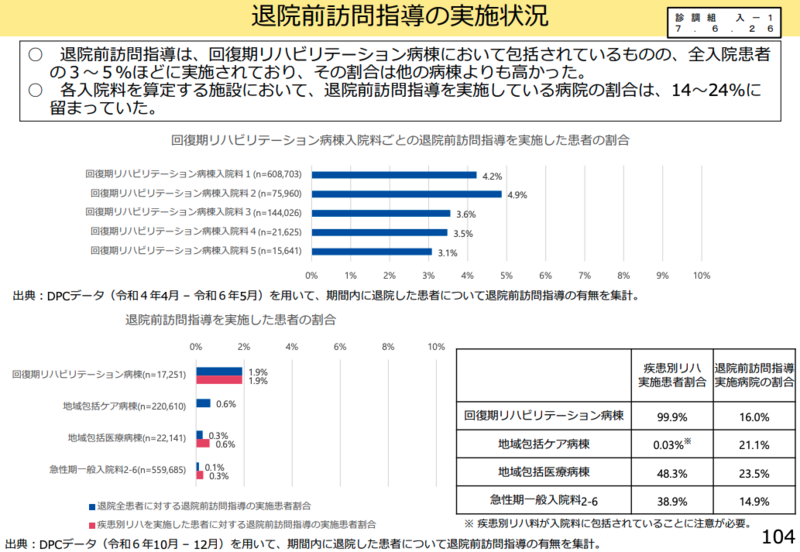

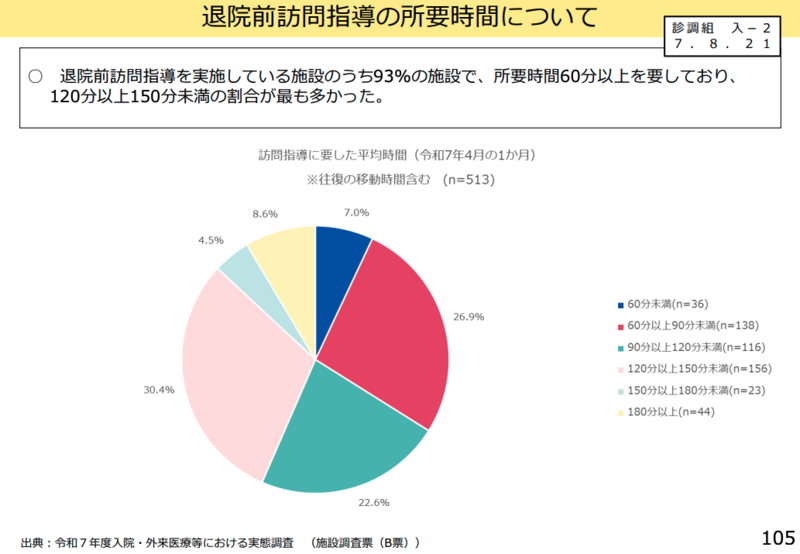

退院前訪問指導については、回復期リハビリテーション病棟における実施割合は3~5%程度だが、多職種で約半日を費やして行っている実態が明らかになった。委員からは「労力に見合うよう評価されれば、より実施されるのではないか」「60分以上かけて行っている施設が9割を超えており、実施内容を踏まえた適切な評価方法について検討を進めるべき」との意見が出された。

リハビリテーション関連施設基準の見直し

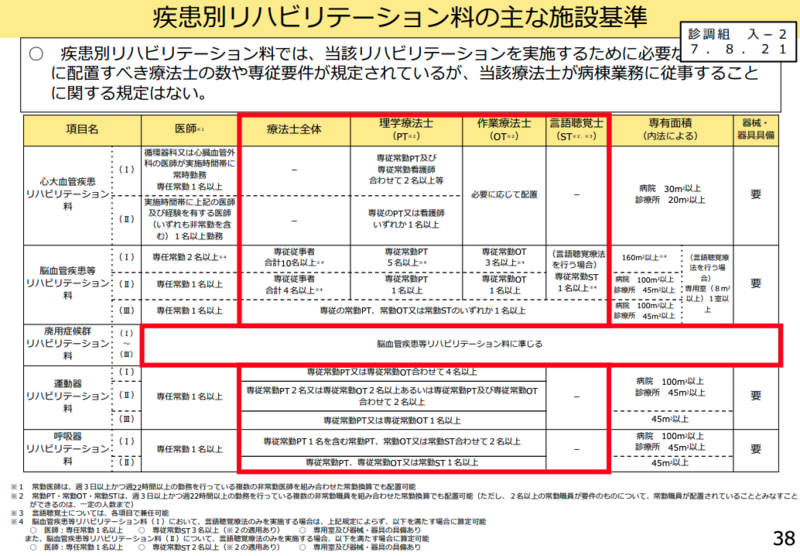

疾患別リハビリテーション料の専従要件明確化

取りまとめでは、疾患別リハビリテーション料の専従要件について重要な議論が行われた。委員からは「リハビリテーション室で実施されるリハビリテーションそのものの質が落ちないように留意しつつ、病棟でのリハビリテーションができることを明確化する必要があるのではないか」との意見が出された。

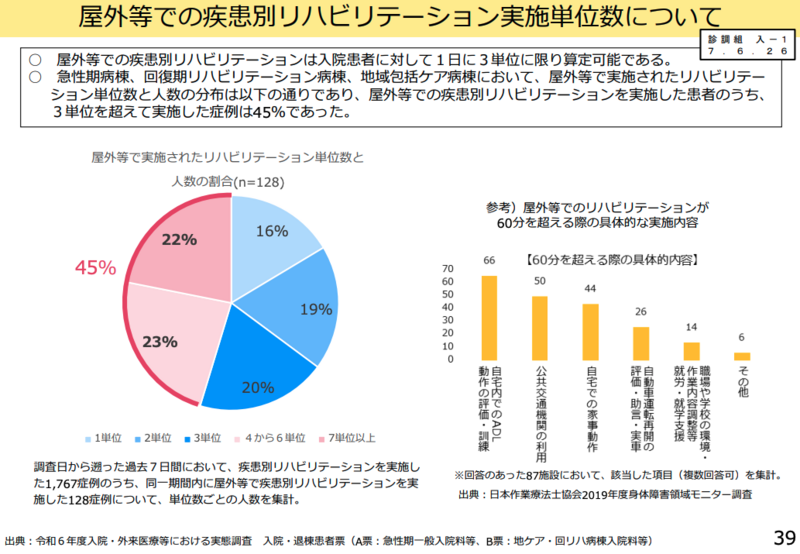

施設外リハビリテーションの評価拡充

社会復帰のための屋外等でのリハビリテーションについて、現在は1日3単位までという制限があることについて、委員からは「社会復帰のための施設外でのリハビリテーションは重要であり、1日3単位までという単位数の上限は見直すべき」との意見が示された。

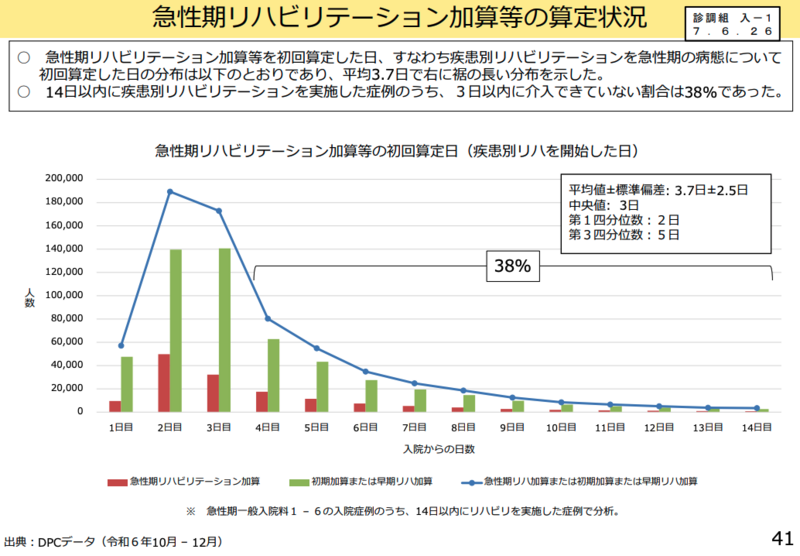

早期リハビリテーション開始の重要性

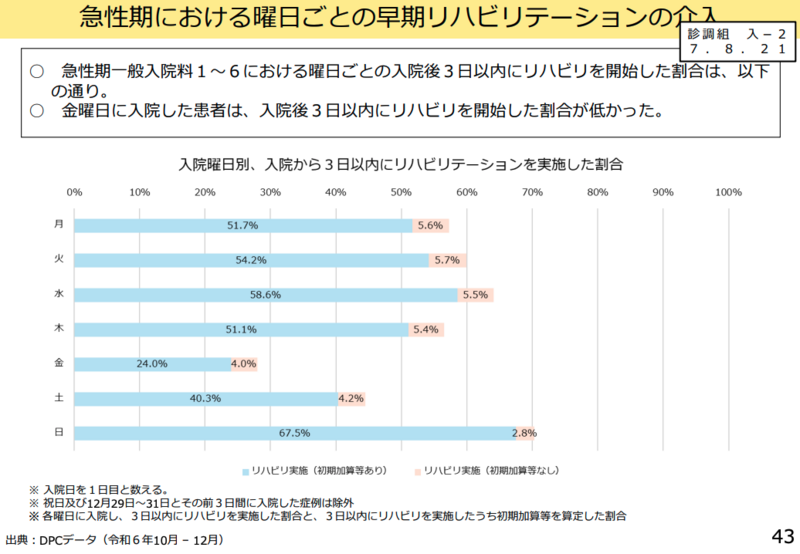

急性期でのリハビリテーション開始について、14日以内に疾患別リハビリテーションを実施した症例のうち、3日以内に介入できていない割合が38%に上ることが明らかになった。

委員からは「急性期のリハビリテーションでは、入院直後からなるべく早くリハビリテーションを開始することが重要」「より早期の在宅復帰につなげるためにも、入院直後からリハビリテーションを開始して、土日も含めて中断しないようにすることを急性期リハビリテーション加算等の算定要件として検討しても良いのではないか」との意見が出された。

退院時リハビリテーション指導の要件見直し

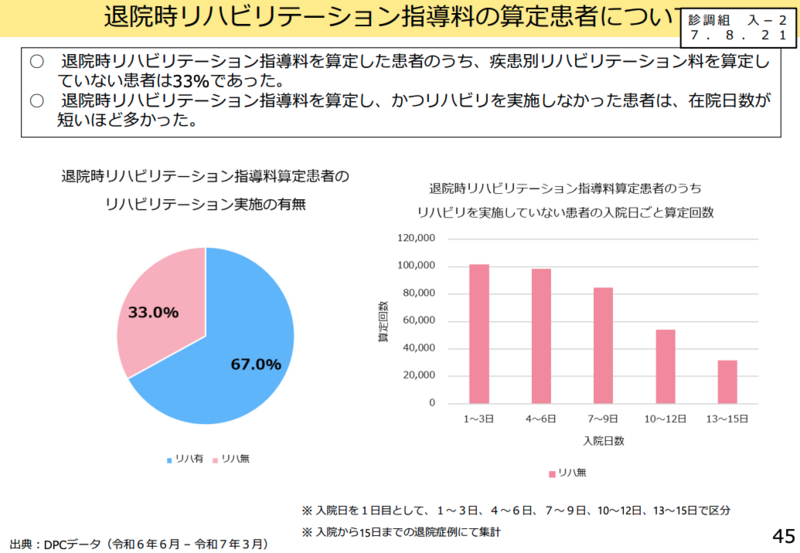

退院時リハビリテーション指導料について、現状では疾患別リハビリテーション料を算定していない患者が33%を占めていることが明らかになった。

これを受けて委員からは「入院中にリハビリテーションを実施した患者の退院時に指導を行うという趣旨を徹底することと、早期のリハビリテーション開始に繋げるためにも入院中のリハビリテーションを要件化するべき」との意見が出された。

一方で、「高齢者の入院において、退院後に向けたリハビリテーションを周知する良い機会であると考えるため、入院中にリハビリテーションを実施していない場合に算定出来ないようにするかは慎重な議論が必要」との慎重論も示された。

病棟における多職種連携の推進

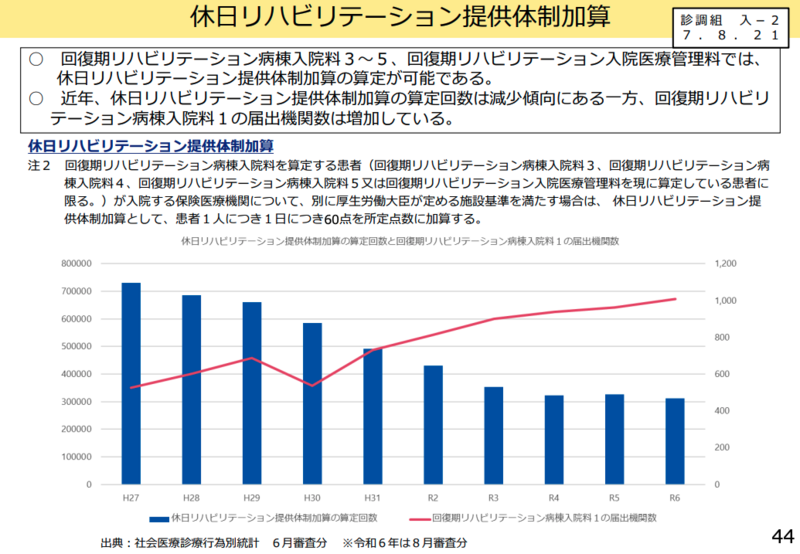

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の課題

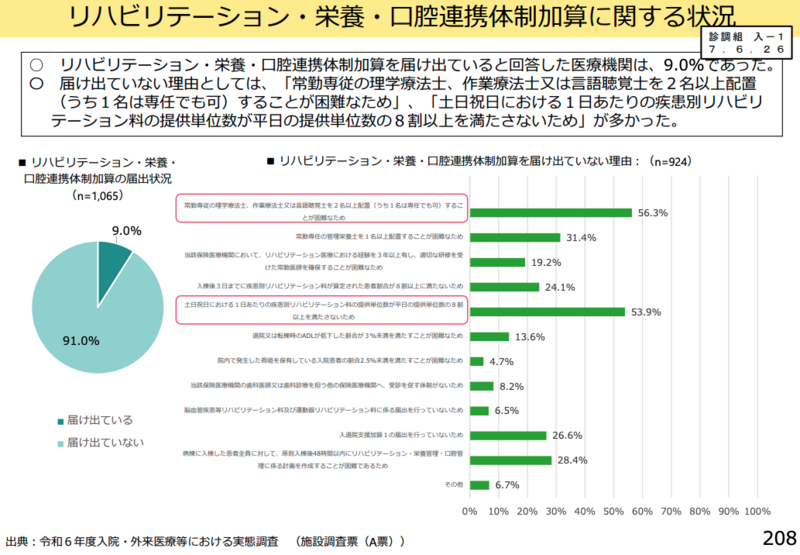

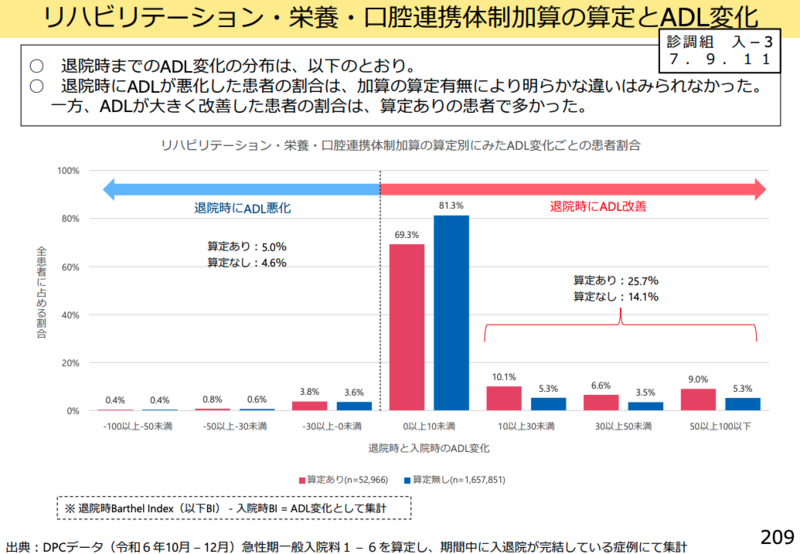

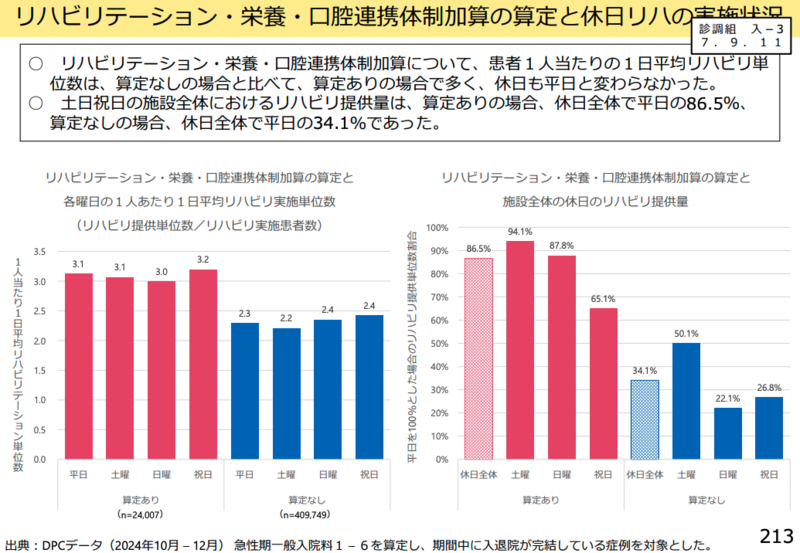

取りまとめでは、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(体制加算)を届け出ている医療機関が9.0%にとどまっている現状が示された。届出していない理由として、「常勤専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置することが困難」「土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数が平日の提供単位数の8割以上を満たさない」が多く挙げられた。

委員からは「土日祝日に提供するリハビリテーション単位数が平日の8割以上であることの要件が厳しすぎるのではないか」「体制加算に取り組みたい医療機関は多いものの、人員配置等の施設基準が厳しいため、算定が伸び悩んでいるのではないか」との指摘があった。

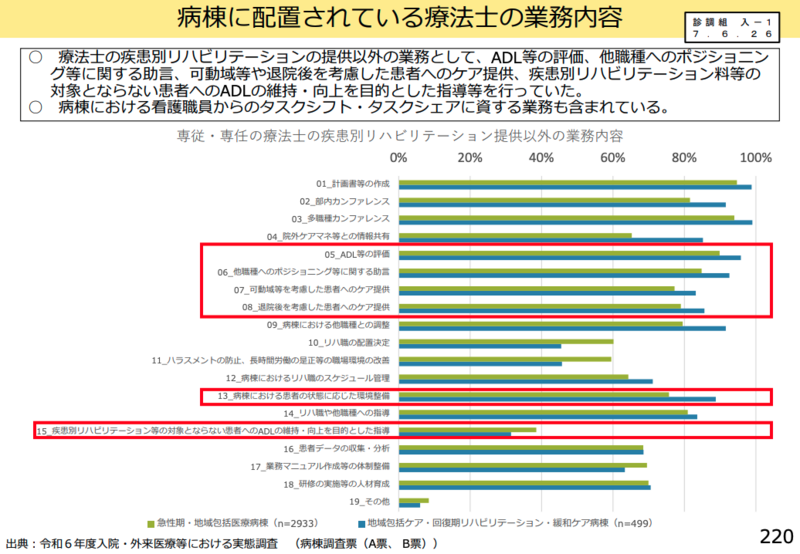

病棟でのリハビリテーション業務の明確化

地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟では専従常勤の療法士数が規定されているが、専従の療法士が病棟において疾患別リハビリテーションと別に行う業務については、地域包括医療病棟以外では明記されていない現状が課題として指摘された。

調査結果では、療法士が疾患別リハビリテーションの提供以外に、ADL等の評価、他職種へのポジショニング等に関する助言、可動域等や退院後を考慮した患者へのケア提供、疾患別リハビリテーション料等の対象とならない患者へのADLの維持・向上を目的とした指導等を行っていることが明らかになった。

委員からは「病棟配置の療法士の役割は明示されていないが、病棟における生活機能回復のための介入は重要」「日常生活動作に関してオンデマンドでリアルタイムに介入していくことが、退院後の生活に直結している」との意見が出され、一方で「有機的に連携させることが不可欠であり、マネジメントの知識や経験のある人材がしっかりとまとめていくことが重要」との指摘もあった。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の病棟業務拡大

病棟業務への多職種の関与について、「診察・治療」のうち栄養状態、摂食・嚥下状態、ADL、口腔の状態等に関するスクリーニング・評価は、管理栄養士や療法士がそれぞれ主として実施している病棟が多いことが示された。

「患者のケア」に関しても、離床の取組や患者宅への訪問について、理学療法士や作業療法士が関与している又は主として実施している病棟が多い実態が明らかになった。

委員からは「特に療法士が病棟で担う役割には期待しており、どのような業務・ケアを担当しうるか詳細に検討してはどうか」との意見が出された一方、「多職種連携が加算等で評価されることとなると、大病院に雇用が集中し需給バランスが崩れる懸念があるため、医療機関ごとの需要に応じた柔軟な体制をとれるよう、技術的に検討すべき」との慎重論も示された。

記録・書類の簡素化も重要課題

リハビリテーション関係書類の簡素化が急務

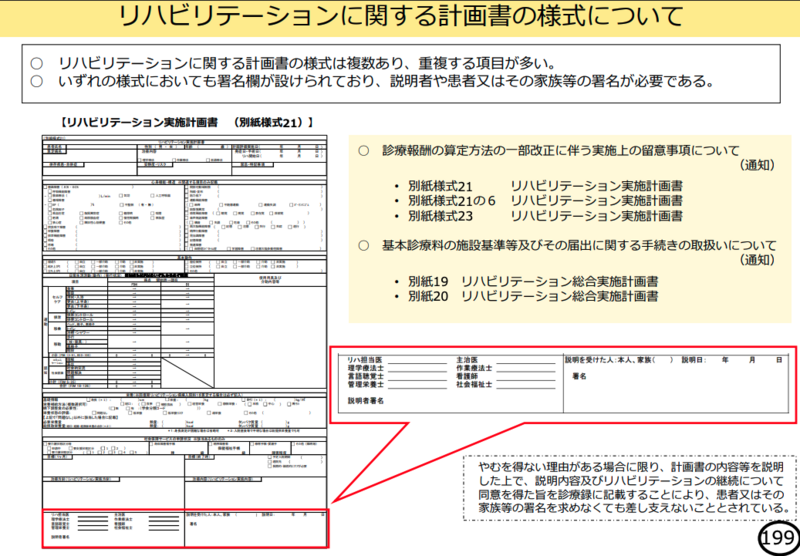

取りまとめでは、リハビリテーション関係書類の煩雑さが重要な課題として指摘された。リハビリテーション実施計画書やリハビリテーション総合実施計画書、目標設定等支援・管理料の様式には重複する項目が多く存在している実態が明らかになった。

委員からは「リハビリテーション関係書類は数が多く非常に煩雑であり、重複した書類が多いため、必要な記載を残しつつ簡素化する方法について、一部の書類の統合を含め技術的に検討すべき」との意見が強く示された。

また、「リハ計画書の説明は重要だが、適時に医師が患者や家族に説明をするのは難しい場合も多く、医師の指示を受けた療法士等が説明して同意を得る仕組みも必要ではないか」との実務的な改善提案もあった。

計画書作成頻度の見直し

現行制度では、リハビリテーション総合計画評価料は患者1人につき1月に1回算定可能だが、リハビリテーション実施計画書は3か月に1回以上の頻度で交付することとなっており、計画書の作成と評価料の算定頻度の設定にずれが生じていることも課題として指摘された。

今後の方向性

今回の取りまとめを踏まえ、令和8年度診療報酬改定では以下の点が重要な検討課題となる見込みだ:

- 回復期リハビリテーション病棟における心大血管リハビリテーションの施設基準見直し

- 実績指数の除外基準の適正化

- 疾患別リハビリテーション料の専従要件明確化と病棟業務の位置づけ

- 土日祝日を含む継続的なリハビリテーション提供の推進

- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の要件緩和

- 病棟における理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の役割拡大と適切な評価

- 多職種連携の有機的な推進と地域バランスへの配慮

- リハビリテーション関係書類の大幅な簡素化

- 早期リハビリテーション開始の要件化

- 退院時リハビリテーション指導料の算定要件見直し

分科会の検討結果は中央社会保険医療協議会総会に報告され、令和8年度診療報酬改定における具体的な点数設定や施設基準の見直しに反映されることになる。

本記事は令和7年度第13回診療報酬調査専門組織入院・外来医療等の調査・評価分科会(2025年9月25日開催)の取りまとめ案に基づいて作成されました。

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。