――「給付と負担の見直し」を中心に、ケアマネ有料化・要介護1・2移行・2割負担拡大を検討

※地域包括ケアの実効性や医療介護連携の議論は別稿で詳報します。

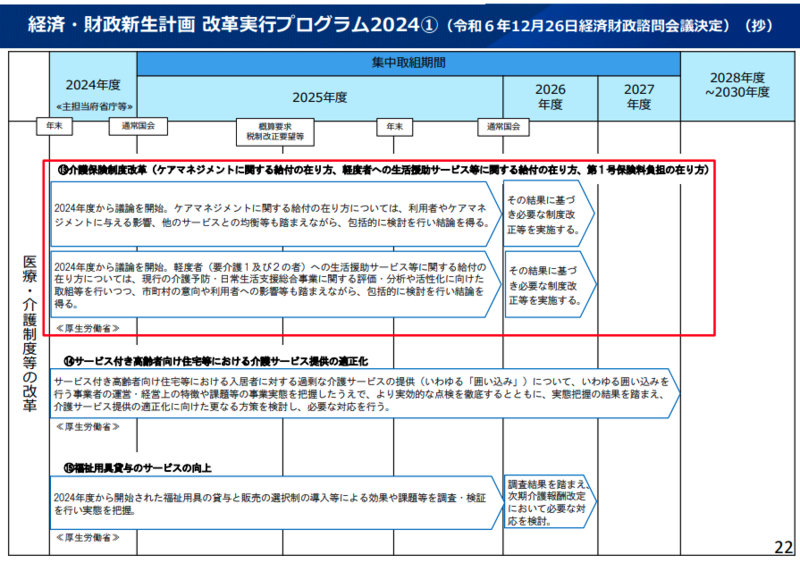

社会保障審議会介護保険部会(第125回、部会長:菊池馨実・早稲田大学理事)は9月29日、2040年を見据えた地域包括ケアシステムの深化と制度の持続可能性の確保を主要議題として審議しました。この日の焦点は「給付と負担の見直し」で、居宅介護支援(ケアマネジメント)への利用者負担導入、要介護1・2の生活援助サービスの総合事業移行、利用者負担2割の対象拡大を巡って意見が割れました。

ケアマネジメント有料化:中立性・利用控えへの懸念が相次ぐ

まずケアマネジメントの有料化については、利用控えや中立性の毀損に対する懸念から慎重論が相次ぎました。日本介護支援専門員協会の小林広美委員(副会長)は、ケアマネジメントが多職種・多制度をつなぐ要の機能であり、10割給付としてきた趣旨を踏まえ「負担導入は公平・中立な支援に支障をきたす」と指摘しました。認知症の人と家族の会の和田誠委員(代表理事)も、そもそもケアプラン作成先が見つからない事例が出ている実態を挙げ、利用者負担導入に反対しました。民間介護事業推進委員会の山際淳委員(代表委員)も「客観性・中立性の確保が難しくなる」と懸念を示しました。

一方で、高齢社会をよくする女性の会の石田路子委員(副理事長)は、有料化の影響に関する利用者側の実態把握を求め、事務局は「関連団体の調査はあるが、利用者側の意見調査は今後の検討課題」と応じました。

要介護1・2の生活援助:総合事業への移行に慎重論

要介護1・2の生活援助を総合事業へ移行する案にも慎重論が目立ちました。浴風会認知症介護研究・研修東京センターの粟田主一委員(センター長)は、要介護1はIADL、要介護2は一部ADLにも支障が及ぶ状態像を説明し、「現行総合事業の整備状況とバリアを実証的に点検すべき」と提起しました。全国老人福祉施設協議会の山田淳子委員(副会長)は、専門サービスが受けにくくなり重度化を招くおそれを指摘。和田委員は「家族負担の増大」を懸念しました。全国町村会の中島栄委員(美浦村長)は自治体間の実施状況の差を踏まえ移行の難しさを強調。石田委員は「サービスB(住民参加型)の展開が滞る要因の分析」を求め、事務局は「改善を進め、次の制度見直し議論でデータ提示を準備する」と回答しました。

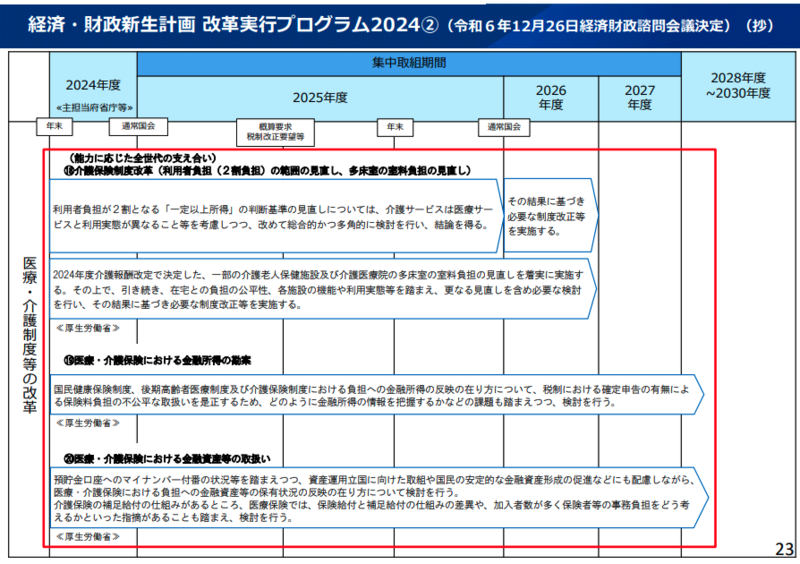

2割負担拡大:利用抑制の懸念と制度持続性の両論

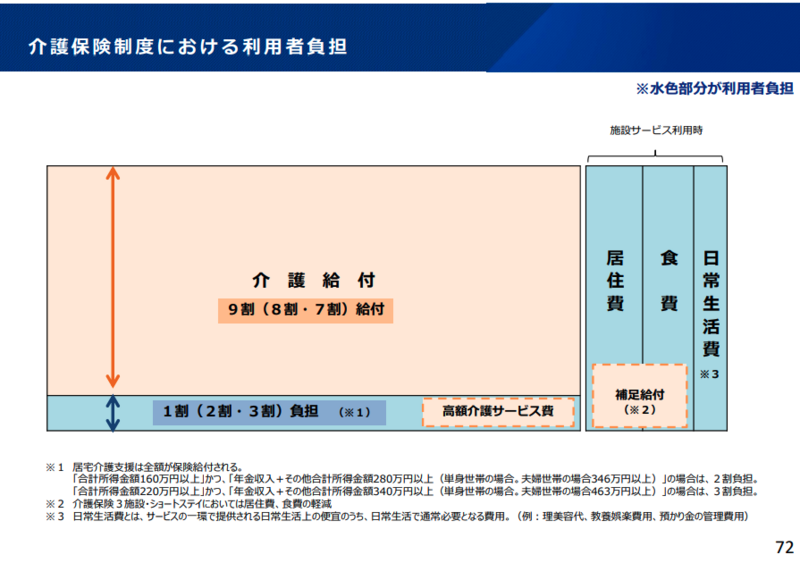

利用者負担2割の対象拡大では、影響を危惧する声と制度の持続性の観点からの見直しを求める声が対立しました。反対・慎重論として、和田委員や山際委員は「介護は長期利用が前提で、負担増は利用控え・状態悪化を通じ逆に費用増につながる」と主張。一方、健康保険組合連合会の伊藤悦郎委員(常務理事)や日本経済団体連合会の井上隆委員(専務理事)は「全世代型社会保障として、能力に応じた負担への見直しは避けられない」と発言しました。負担判定の枠組み(1割・2割・3割の基準)については、資料1に整理があり、現行の所得基準が示されています(判定基準・図解:資料1pp.72-74相当、)。また、一橋大学の佐藤主光委員(教授)は、金融所得や資産把握を含む「負担能力の測り方」の見直しを提起し、連合の小林司委員(生活福祉局長)は被保険者範囲の普遍化と公費投入の検討を述べました。日本医師会の江澤和彦委員(常任理事)は「約半数の事業所が赤字」という現場状況を踏まえ公費投入の必要性に言及しました。

総括・今後の工程

事務局は、政府の「骨太の方針2025」等を踏まえ「本年末までに方向性を示す」課題があると整理しました。部会長の菊池馨実氏は、現役世代の負担増と低所得者配慮・利用控えのリスクという両面を指摘し、「年末までに一定の方向性を」と総括しました。

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。