第127回社会保障審議会介護保険部会、持続可能性確保で激論

社会保障審議会介護保険部会(部会長・菊池馨実早稲田大学理事・法学学術院教授)の第127回会合が27日開催され、介護保険制度の持続可能性確保をめぐり、委員間で激しい議論が交わされた。特にケアマネジメントへの利用者負担導入と、軽度者への生活援助サービスの総合事業移行については、賛否が真っ向から対立した。

ケアマネジメント利用者負担、賛否が真っ二つ

最も議論が集中したのは、現在全額保険給付(10割給付)となっているケアマネジメント費用への利用者負担導入の是非だった。

「10割給付維持」を主張

公益社団法人日本介護支援専門員協会副会長の小林広美委員は強く反対し、「ケアマネジメントは要介護者に対し、保険・医療・福祉にわたる多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に対応されるように保険給付に位置づけたもので、その重要性に鑑み10割給付としている」と指摘。「中立公正の観点や利用者負担などの懸念に加え、ケアマネジャーは利用者本人にとどまらない世帯全体への支援や災害時の被災者支援、地域福祉の増進などその役割は年々大きくなっている。負担増に伴う利用者控えが起きないように現行給付を継続すべきだ」と訴えた。

公益社団法人認知症の人と家族の会代表理事の和田誠委員も「介護が必要な本人・家族にとってケアマネジメントは相談支援の要。欠かすことのできない給付だ」と強調。「利用者負担が生じるとケアプランを断る、つまり認定を受けてもサービスを利用しない人が増えてくることが懸念される。特に認定者の多くは80歳以上の高齢者で、複雑な介護保険制度の説明を受け納得できるケアプランとサービス利用につなげるために、ぜひ10割給付を守ってほしい」と述べた。

公益社団法人全国老人福祉施設協議会副会長の山田淳子委員は、「人材確保が困難な中で、現在の法定外業務の増加や主任ケアマネジャーの業務の明確化など、多様な課題を解決しケアマネジメントに集中できる環境整備が優先だ」と指摘した。

「負担導入推進」の立場

一方、健康保険組合連合会常務理事の伊藤悦郎委員は、「現役世代が急速に減少し介護費用のさらなる増大が見込まれる中、給付と負担のバランスの見直しは避けられない。ケアマネジメントの給付のあり方については、これまでも繰り返し先送りされてきており、第10期までの間には結論を出さなければいけない項目だ」と主張。「利用者負担を導入すべきだが、一定の定額負担から始めるなど段階的な導入も検討すべきではないか」と提案した。

日本商工会議所社会保障専門委員会委員の幸本智彦委員は、「制度の持続可能性を確保するためには、国として適切と考える給付の推進について国民的な議論を行い、一定の方向性を示すことがまず不可欠だ。能力に応じた負担により制度の持続可能性を高める観点、そして現役世代の負担軽減の観点から必要な見直しを行うことは避けられない。結論を先送りすることなく早期の決定をお願いしたい」と述べた。

全国健康保険協会理事の鳥潟美夏子委員も、「制度の持続可能性を確保するためにはこれ以上先延ばしできない課題であり、改革工程に記載のとおり次期介護保険計画の開始に間に合うように議論を進める必要がある」と訴えた。

一般社団法人日本経済団体連合会経済政策本部長の静家孝彦参考人も、「制度の持続性の確保あるいは現役世代の負担軽減に向けて必要な給付と負担の見直しは実行していくことが不可欠。今回の議論を通じて見直しを確実に前に進めていくべきだ。年内に結論を出していただきたい」と述べた。

軽度者サービスの総合事業移行、「時期尚早」の声相次ぐ

要介護1・2の人への生活援助サービスを総合事業に移行する案についても、慎重論が相次いだ。

全国市長会介護保険対策特別委員会委員長の大西秀人委員(香川県高松市長)は冒頭、「総合事業の整備が進んでいない自治体も多々あり、拙速に結論を出すことは避け慎重な検討をお願いしたい。地方自治体としては総合事業の充実に努めているが、事業に必要な地域資源には限界があり、受け皿となるはずの総合事業の整備がまだまだ進んでいない自治体が多々ある」と訴えた。

NPO法人高齢社会をよくする女性の会副理事長の石田路子委員は、「総合事業によってどのくらいの成果があったか、アウトカムの評価や内容についてもう少ししっかり調査して検証する必要がある。まだまだ時間もかかるので、もう少し長いタイムスパンで実施していくことが必要ではないか」と指摘。「要介護1・2という軽度者を対象として総合事業を考えることに関しては反対する。要支援1・2というところでまず踏みとどまるべきだ」と明言した。

公益社団法人日本介護福祉士会会長の及川ゆりこ委員は、「要介護1・2の人については認知症の方など対応に専門的な知識や技術、対応力が必要なケースは少なくないのが実態だ。ADLはほぼ自立しているが認知機能の低下などによって、特に在宅では服薬支援、排便などの把握、排泄の支援、洗濯、ゴミ出しなど見守りや声かけが必要で、これは週1回2回やればいいことではない。要介護1・2の方々の生活援助サービスを一律に総合事業へ移行すべきでない」と反対した。

和田委員も、「要支援認定者のホームヘルプサービスとデイサービスはすでに総合事業に移されているが、要支援認定者は増え続けているのに総合事業の利用者は比例的に増えているとは言えない。要介護認定者のホームヘルプサービスとデイサービスを総合事業に移すことに反対する。認定を受けた人には全国共通の給付を保証・維持してほしい」と強調した。

山田委員も、「総合事業における要支援1・2の方へのサービス提供について、自治体の取り組みが進まない理由や現状の把握・検証の結果を公表した上で、今後慎重な検討を行う必要がある」と述べた。

一橋大学国際・公共政策大学院、大学院経済学研究科教授の佐藤主光委員は、「新潟県粟島浦村という人口320人の離島では、本年4月より地域支援事業の枠組みで訪問サービスを開始し、要介護状態に相当する高齢者であっても社会福祉協議会に勤務する介護福祉士が週3回訪問することもあるという工夫をしている」と事例を紹介。「現時点では軽度者の生活援助サービスについて、それぞれの地域の実情に応じて給付サービスでも地域支援事業でもいずれでも選択できるような仕組みを考えていくのが現実ではないか」との見解を示した。

利用者負担割合の見直しにも慎重論

一定以上所得者の利用者負担割合(現在1割・2割・3割)の見直しについても議論された。

石田委員は具体的な事例を紹介し、「90歳の夫が介護認定を受けて6月・7月とデイサービスと訪問リハ、ベッドレンタルサービスを1割負担で受けていたが、8月より2割負担になった。昨年年金が少し上がってちょうど基準の上に入ってしまい2割負担になったという。ほんの少しだけ年金が上がったということで負担がものすごく大きくなり、受けているサービスを減らすしかなく本当に困って途方に暮れているという声がある」と訴えた。

その上で石田委員は、「今は物価も高騰しており、年金暮らしの方々の生活は大変苦しい状況だ。国の政策で物価対策をいち早くやり、高齢者の生活をしっかり安定させた上で、2割負担対象者の幅を広げるということを検討していくべきではないか」と主張した。

日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局局長の平山春樹委員は、「現在医療においても負担のあり方に関する議論が同時並行で行われているので、医療と介護も必要な高齢者に与える影響を十分に勘案しながら丁寧かつ慎重に議論を進めていくことが重要だ」と述べた。

民間介護事業推進委員会代表委員の山際淳委員は、資料に示された高齢者の貯蓄状況について、「2022年はコロナ禍における給付金や先行き不安からの消費抑制による影響もあったのではないか。直近の2024年度のデータまでこうした傾向が続いているのかよく見る必要がある。総務省のデータでは2022年から2024年にかけて65歳以上の高齢者の家計については赤字分が増加しているというデータも出ている。議論のミスリードにならないような資料提供をお願いしたい」と指摘した。

「公費投入増を」「財政圧縮偏重に違和感」の声も

UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長の染川朗委員は、「持続可能性の確保の議論が、言い換えれば財政圧縮のための負担の拡大とサービスの縮小に関する議論になりつつあることには違和感がある。介護保険制度上の無駄があるのであれば無駄はなくすべきだし、利用者の生活に支障が出ない範囲で大の負担を見直すことは必要だが、それらに加えて税と保険料の割合の見直しも含めて広く議論をする必要があるのではないか」と提起した。

平山委員も、「人口減少や少子高齢化が急速に進む期間に限っては、現行の公費50%の公費比率を見直し、公費投入を増やすべきと我々は考えている」との立場を示した。

和田委員は、「認定者が増えれば給付費も比例的に増えるのは承知しているが、高齢者の所得は比例的には増えていない。第1号介護保険料の負担段階の設定が適切なのか、年金生活者の所得水準に応じた適切な見直しを希望する。介護保険料をこれ以上増やすことは難しいと思うので、ぜひ公費負担割合を増やすということを希望する」と述べた。

公益社団法人日本医師会常任理事の江澤和彦委員は、「将来の精緻な需要をもとに公費・保険料がどれぐらい必要なのか青写真を描き、その青写真への対応が現実的に可能かどうか、場合によっては新たな公費の導入を要するのかどうか、幅広い視点で中長期的に見ていく必要がある」と指摘。「総合事業のデータベースの構築を以前から要望しているが、今どういった利用者が行かれてどういうサービスを受けてどのような状態になっているかというデータが全く見えない。そういったブラックボックスにまた要介護1・2の方を送り込んでサービスするというのは、今の段階では誰もが容認できないのではないか」と述べた。

一般社団法人日本慢性期医療協会会長の橋本康子委員は別の角度から、「介護度4を頑張って介護度1にして動けるようにしても点数が下がり収入減になる。リハビリや栄養管理などで寝たきり期間を短くしてもインセンティブは働かない。そのあたりからもう見直す時期ではないか」と制度設計の問題点を指摘した。

長崎県福祉保健部長の新田純一参考人は、「介護保険制度が持続できなければ、介護を必要とする高齢者の生活の質の低下や介護離職などの問題が生じ、個人の生活だけでなく社会全体にも深刻な影響を及ぼす。現役世代や高齢者の負担能力、地方自治体の財政状況、介護現場の実情を十分に踏まえ、関係する多くの方々の意見をしっかりと伺いながら制度のあり方について丁寧に検討を進めていただくようお願いする」と要望した。

【ダイジェスト】人材確保とケアマネ制度改革も議論

会合では持続可能性のほか、介護人材確保策とケアマネジャー制度の見直しについても議論された。

事務局は、都道府県を設置主体とする人材確保のためのプラットフォーム機能の構築を提案。職場環境改善の一環として、全介護事業者に対するカスタマーハラスメント対応の義務付けも提案された。

和田委員は、「介護保険の利用者は認知症や精神疾患を抱えており、一般的な消費者としてのカスタマーとは違う。病気や障害の特性により、やむにやまれず行動に出てしまう場合があることを分かっていただきたい。ハラスメントと症状としての行動を混同しないよう、対応マニュアルには認知症の理解を含めていただきたい」と要望した。

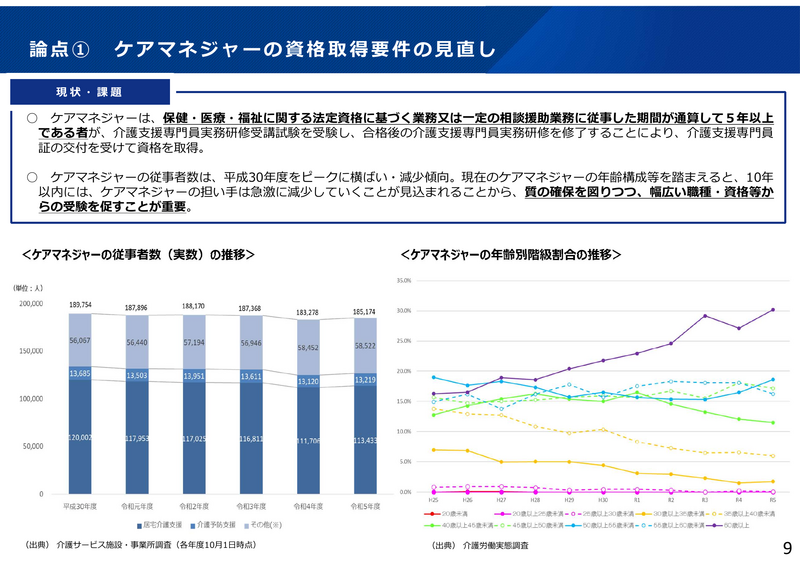

ケアマネジャーの確保に向けては、資格取得要件の拡大(診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士を追加)と、5年ごとの資格更新制度を廃止して研修受講中心の新制度に移行する案が示された。

複数の委員から、制度改革よりも処遇改善が優先だとの指摘があった。公益社団法人全国老人保健施設協会会長の東憲太郎委員は、「ケアマネジャーの賃金が低いことを是正しない限り、減少には歯止めがかからない。今後はケアマネジャーを含むすべての介護事業所従事者の処遇改善が必要だ」と述べた。

大西委員は、「ケアマネジャーの確保・定着が一番大きな課題だ。法定研修の受講料が高額であることが挙げられており、全国市長会にもこの受講料の減額・補助を求める声が多く寄せられている。地域医療介護総合確保基金の充実を図るとともに、多くのケアマネジャーが負担と感じている受講料の軽減に向けた活用ができるよう検討していただきたい」と要望した。

地域包括ケアを超えた視点の必要性も

菊池部会長は閉会にあたり、「先週の成年後見制度利用促進専門家会議で、複数の委員から前回の介護保険部会の議論を聞いていて射程が狭いのではないかという意見が出た。権利擁護支援といった観点を踏まえた、介護保険を超えたところでの議論をしてほしかったという趣旨だった」と紹介。

「前回も今回も一応大きな枠としては地域包括ケアシステムの進化という論点になっている。ともするとその介護保険自己完結的な議論になってはいまいかというところは私も反省した。やはり大きな枠組みでの地域共生社会とか包括的な体制整備に向けて、地域で住民の方をどうやって支えていくかという視点も必要だ」と述べた。

理学療法士としての現場経験を経て、医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアを創業。これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。