厚生労働省は2月18日、第32回「介護報酬改定検証・研究委員会」(委員長=松田晋哉・産業医科大学教授)を開催し、令和6年度介護報酬改定の効果検証に関する4つの調査結果を公表しました。LIFE(科学的介護情報システム)の活用実態では、通所リハビリテーションの算定率が約7割に達する一方、ADL評価の実施困難を理由に加算を見送る事業所が依然として多い実態が浮き彫りになりました。委員からはフィードバックの迅速化や、数値化しにくい「主観的体験」の評価に踏み込む必要性を指摘する声が上がっています。

LIFE活用実態──通所リハ算定率68.5%、それでも「ADL評価が難しい」

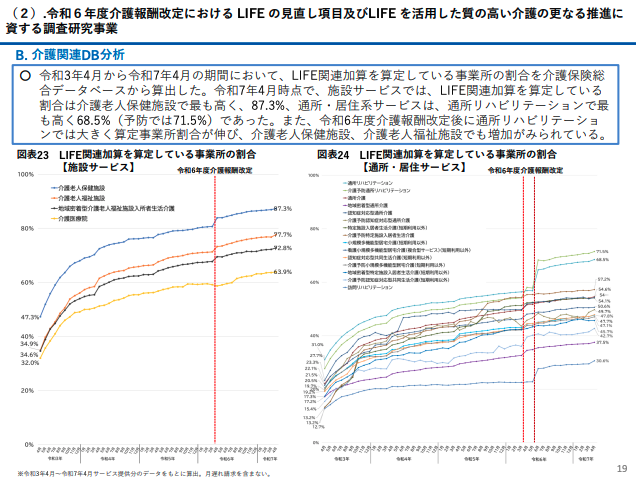

調査結果(資料1-2)によると、LIFE関連加算の算定率は施設系サービスで高水準を維持しており、介護老人保健施設では87.3%に達しました。通所・居住系でも通所リハビリテーションが68.5%と高い算定率を示しています。

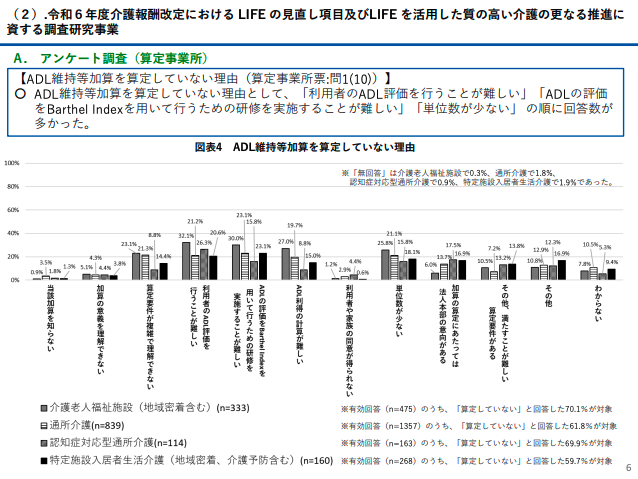

利用者の状態評価に頻繁に用いる項目としては、施設系・通所系ともに「ADL(日常生活動作)」が最多でした。ところが「ADL維持等加算」を算定していない事業所にその理由を尋ねると、上位には以下が並びました。

- 「利用者のADL評価を行うことが難しい」

- 「Barthel Index等を用いた評価のための研修実施が困難」

- 「単位数が少ない」

評価の実施と入力にかかる負荷が、依然として現場のハードルとなっている構図が改めて確認されました。

産業医科大学産業生態科学研究所教授の藤野善久氏は「負担があることは間違いない。その負担が事業所のインセンティブや利用者の状態改善といった利得に見合うものなのかが問われている」と指摘。LIFEを導入すれば自動的に質が向上するわけではなく、データをどう活用するかこそが課題だとの認識を示しました。

国立長寿医療研究センター病院長の近藤和泉氏は、フィードバックの速度に言及しました。「標準的なデータとの比較であっても、早い段階でフィードバックされなければ現場の役には立たない」と述べ、入力から結果返却までのタイムラグ短縮を求めています。事務局の説明では、現在のフィードバック返却は入力から半月〜1カ月半程度とのことです。

「主観的体験」の評価研究が始動──ただし報酬化には距離

既存のADLや褥瘡といった評価指標の限界についても、複数の委員から意見が出ました。

東京都健康長寿医療センター認知症未来社会創造センター長の粟田主一氏は、来年度から厚生労働科学研究費(厚労科研)による研究として、認知症基本法・基本計画に基づくKPIのアウトカム評価に取り組むことを明かしました。認知機能が低下している方であっても、その瞬間の体験を聞き取る手法や、選択肢をエイド付きで提示する方法などを用い、「本人の主観的体験」を指標化するパイロット調査を実施するとしています。

九州大学大学院医学研究院准教授の入江芙美氏が「EQ-5DのようなQOL評価指標の導入可能性は」と問うたのに対し、粟田氏は「認知症の方に合わせた手法の開発が進んでおり、これを広げていくのが今後の方向性」と応じました。

ただし粟田氏は、こうした主観的指標をLIFEに組み込み介護報酬へ反映させることについては「なかなか難しい。まずは3年間のパイロット調査から始める段階」と慎重な見方を示しており、実装までの道のりは長いことも率直に語っています。

福祉用具「選択制」──購入選択は限定的、ケアプラン脱落もわずか

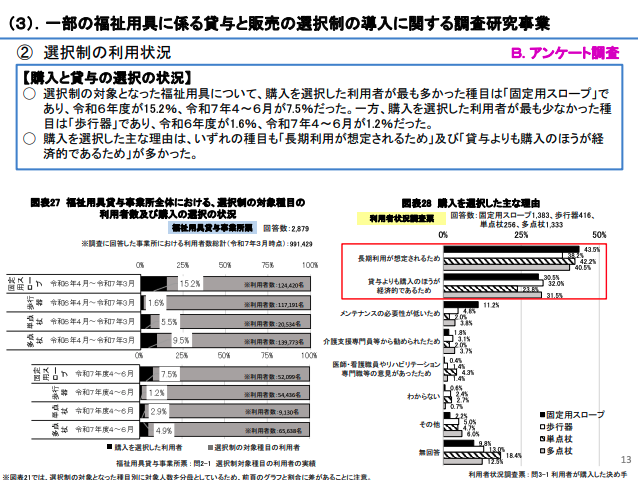

令和6年度改定で導入された「一部福祉用具の貸与・販売選択制」についても検証結果が報告されました(資料1-3)。利用者が「購入」を選んだ割合(令和6年度)は以下の通りです。

- 固定用スロープ:15.2%(最多)

- 多点杖:9.5%

- 単点杖:5.5%

- 歩行器:1.6%

いずれも購入を選んだ理由として「長期利用が想定され、貸与より購入の方が経済的」との回答が多く見られました。

懸念されていた「購入切り替えによるケアマネジメントの途切れ」については、購入によってケアプラン作成がなくなった利用者は全体の約2.5%(117人)にとどまりました。調査を担当した東京科学大学教授の福井小紀子氏は「ケアマネジメントの目が届かなくなるケースはごく少数」と報告しています。

一方、筑波大学特任教授の田宮菜奈子氏は「在宅から施設へ移る際など、状態変化に応じた柔軟性の観点では、販売になることの課題もあるのではないか」と問題提起しました。

今後の予定

事務局は本日の委員からの指摘を踏まえ調査報告書を修正したうえで、社会保障審議会・介護給付費分科会へ報告し、次期改定に向けた審議の基礎資料とする方針です。次回の委員会日程は追って連絡するとしています。