社会保障審議会介護保険部会の第126回会合が10月9日に開催され、人口減少地域における介護サービス提供体制の維持や、地域包括支援センターの機能強化などについて議論が交わされた。

中山間・人口減少地域に特例サービスの新類型を検討

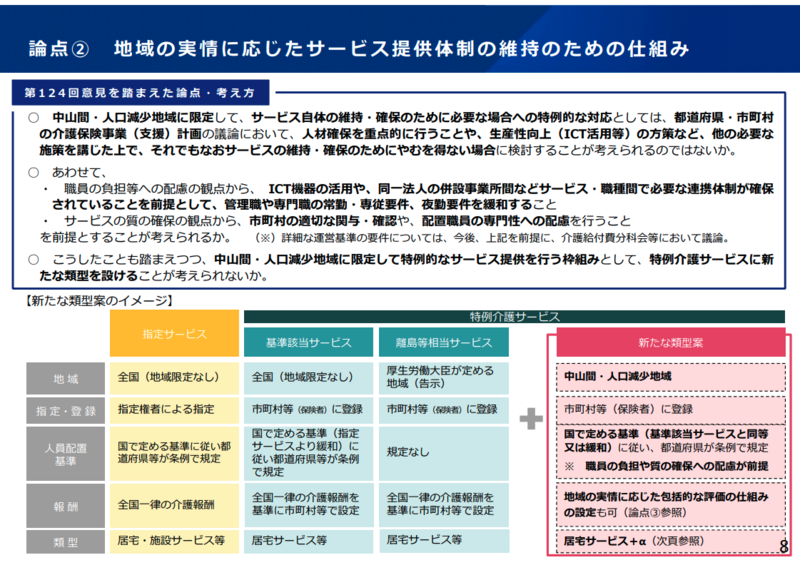

事務局は、全国を「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」の3類型に区分し、特に中山間・人口減少地域については、人員配置基準の緩和や包括報酬の導入など、柔軟な対応を可能とする新たな枠組みを提案した。

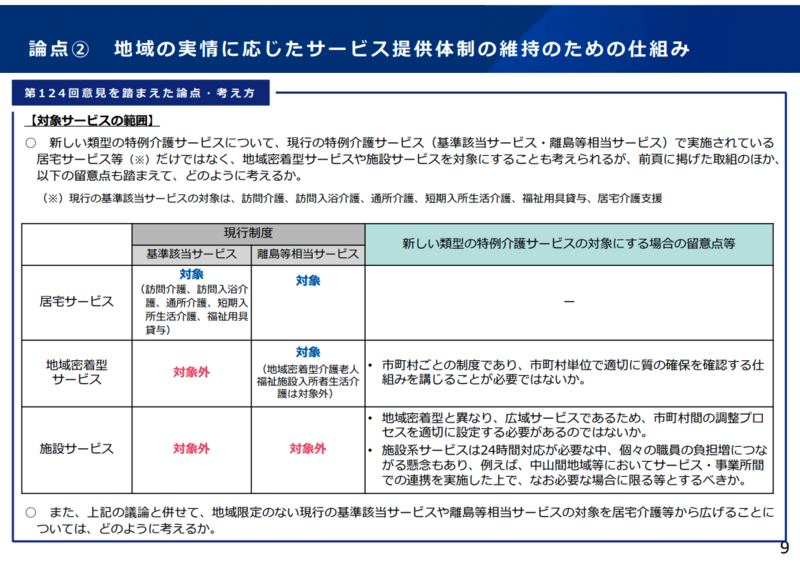

具体的には、ICT機器の活用や同一法人の併設事業所間での連携体制を前提に、管理職・専門職の常勤・専従要件や夜勤要件を緩和する「特例介護サービス」の新類型を設ける方向性が示された。対象サービスには、現行の居宅サービスに加え、地域密着型サービスや施設サービスも含めることが考えられるとされた。

配置基準緩和に慎重論が相次ぐ

この提案に対し、UAゼンセン日本介護クラフトユニオンの染川朗委員は、配置基準の緩和について慎重な検討を求めた。「現状でも特に介護度の低い認知症の独居などの多くの支援が必要な利用者に関しては、支給限度額内に収まるようにするために利用回数や利用時間の調整をするなど制約せざるを得ないケースもある」と指摘し、職員の負担増や質の低下への懸念を表明した。

日本看護協会の山本則子委員も「人口減少地域において人員確保等に課題があることは承知しているが、医療や介護の複合的なニーズを持つ高齢者の増加が見込まれる中、人員配置基準の緩和は利用者へのケアの質の低下に直結し、職員の労働負担の観点からも、ケアの質評価や労働負担に関するデータを基にして慎重に検討する必要がある」と述べた。

日本労働組合総連合会の平山晴樹委員は「ICT機器の活用や効率化が職員1人分の労力に置き換えられるような状況でない中で、配置基準の要件緩和についてはサービスの質の低下、職員の業務負担の増加、それに伴う離職の誘発で人材不足の加速が懸念される」と指摘した。

包括報酬の導入をめぐり活発な議論

訪問介護などについて、出来高払いと月単位の定額報酬(包括報酬)を選択できる仕組みも提案された。事務局は、利用者ごとに複数段階の報酬区分を設定し、支給限度額との関係にも配慮しつつ、きめ細かな報酬体系とする考えを示した。

野口晴子部会長代理は、医療分野のDPC(診断群分類包括評価)の経験を引き合いに出し、「包括報酬の導入というのはDPCのように急性期医療の標準化を実現した成功例を参考にしつつ、介護の特性に即した形で質の指標あるいはリスク調整を基盤とした段階的導入を進めることが非常に現実的である」と評価した。同時に「介護は医療のような治療完結型ではなく長期的継続的な支援が前提となっているので、単純な包括化では質の低下や重症者の受入れ回避といった逆進インセンティブを事業所に生じさせる可能性もある」として、質のモニタリング制度やリスク調整の仕組みを整えることの重要性を強調した。

認知症の人と家族の会の和田誠委員は「訪問介護についてでき高払い報酬と月単位の定額報酬を選択できるような枠組みを設けるとあるが、これは確認だが、利用者側が選択するということはできないということなのか」と質問。「定額報酬がいくらになるのか分からないが、必要なのに定額を超えるから提供できないと断られる、あるいは定額報酬の利用者負担が高くて払えなくて利用できないなどといった事態が起こることは大きな問題ではないか」と懸念を示した。

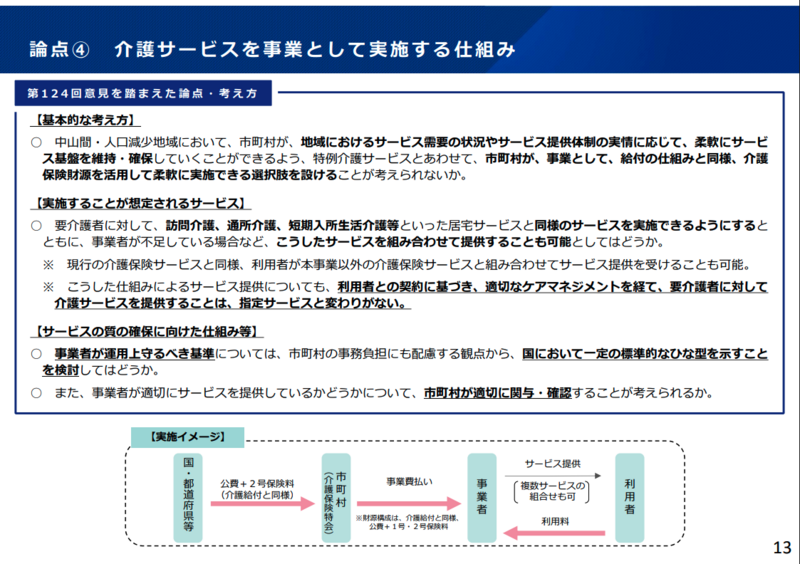

市町村による事業化の選択肢も

さらに事務局は、市町村が介護サービスを事業として実施し、給付と同様に1号・2号保険料を含めた介護保険財源を活用できる選択肢を設けることも提案した。

高松市健康福祉局長寿福祉部介護保険課の田田康課長(大西秀人市長代理)は「仕組みのみならず、財政負担等の考え方についても併せて示していただかなければ、事業の担い手として想定されている都市自治体としても判断がつきかねる。介護サービスを事業として実施する仕組みについては、拙速に結論を出すのではなく、関係者の意見も十分に踏まえ慎重に議論を重ねていただきたい」と要望した。

地域包括支援センターの業務負担軽減も課題

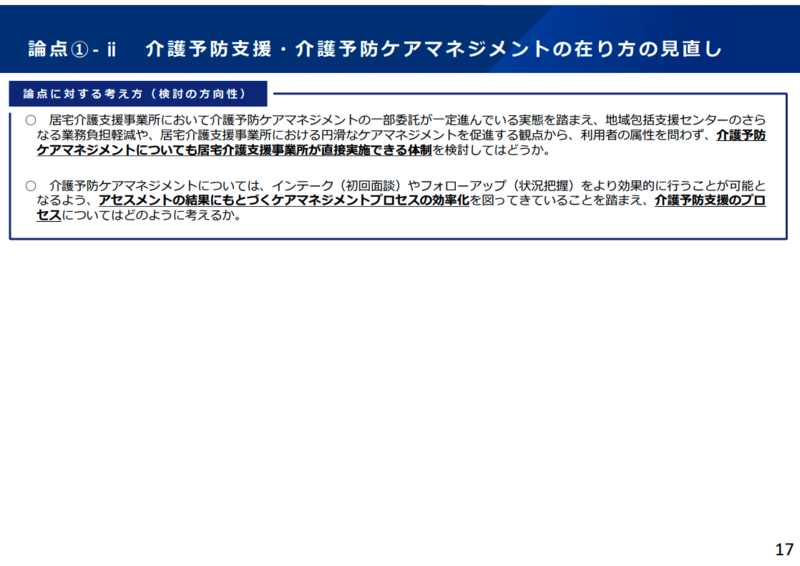

議題2では、地域包括支援センターの機能強化について議論された。身寄りのない高齢者の増加に伴い、センターの業務量が増大していることを踏まえ、事務局は介護予防ケアマネジメントについて居宅介護支援事業所が直接実施できる体制を検討する方向性を示した。

日本医師会の江澤和彦委員は、地域包括支援センターの役割について「総合相談ということでこれが非常に重要になってきていて、その包括支援センターの機能がケアマネジメント機能というよりはソーシャルワーク機能のところにもっと要望が増えてきている」と指摘した。

全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は「私は以前から介護予防に関しては居宅介護支援事業所に引き渡すべきと提案発言をしてきた」とし、介護予防支援についても地域包括支援センターの手を離して居宅介護支援事業所に委ねることを提案した。

一方、日本介護支援専門員協会の小林博美委員は「ケアマネージャーの人材不足や業務負担もあり、居宅介護支援事業所のケアマネージャーは要介護者の支援でもいっぱいになっている状況がある」と述べ、業務負担に配慮した検討を求めた。

災害時の体制整備についても議論され、地域包括支援センターにおけるBCP(事業継続計画)策定の重要性が指摘された。

日本労働組合総連合会の平山委員は「地域包括支援センターが業務量と人材不足の状況にあり、新たな役割を担うことは現場の負担をさらに増加させてしまう。市町村が地域包括支援センターに平時から災害時に対する役割を求めるのであれば、災害対策などに対する国から市町村への公費による財政支援と人材確保の強化が必要」と訴えた。

引き続き、今回の議論を踏まえた検討が進められる。