退院後の歯科受診率わずか9% 回復期・慢性期病棟への対応求める声

中央社会保険医療協議会(中医協)は11月21日の総会で、入院患者に対する歯科医療の提供体制について議論した。令和6年度改定で導入された「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」について、退院後の歯科受診率がわずか9%程度にとどまっている現状が示され、委員からは回復期・慢性期病棟の患者にも幅広く必要な歯科受診が行えるよう対応を求める意見が出された。

加算算定でも歯科受診率に差なし 深刻な実態が明らかに

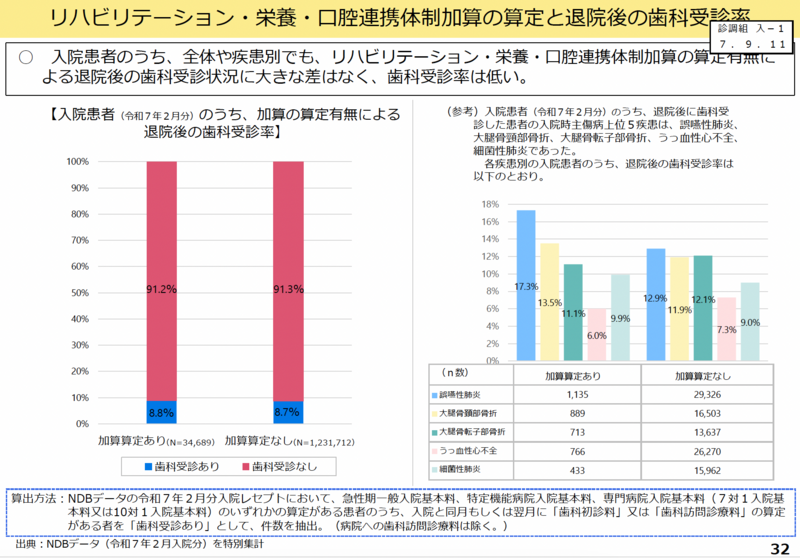

厚生労働省が提示したNDBデータ(令和7年2月入院分)によると、入院患者のうち、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定有無による退院後の歯科受診状況に大きな差はなく、歯科受診率は低いことが明らかになった。

具体的には、加算算定ありの患者(34,689件)で歯科受診率8.8%、加算算定なしの患者(1,231,712件)で8.7%と、ほぼ同水準。加算を算定し、口腔状態のスクリーニングを行っているにもかかわらず、歯科受診につながっていない実態が示された。

特に、退院後に歯科受診した患者の入院時主傷病の上位5疾患においても、歯科受診率は以下のように低調であった。

- 誤嚥性肺炎:加算算定あり17.3%、加算算定なし13.5%

- 大腿骨頸部骨折:加算算定あり13.5%、加算算定なし12.9%

- 大腿骨転子部骨折:加算算定あり12.9%、加算算定なし12.1%

- うっ血性心不全:加算算定あり12.1%、加算算定なし11.9%

- 細菌性肺炎:加算算定あり11.1%、加算算定なし9.9%

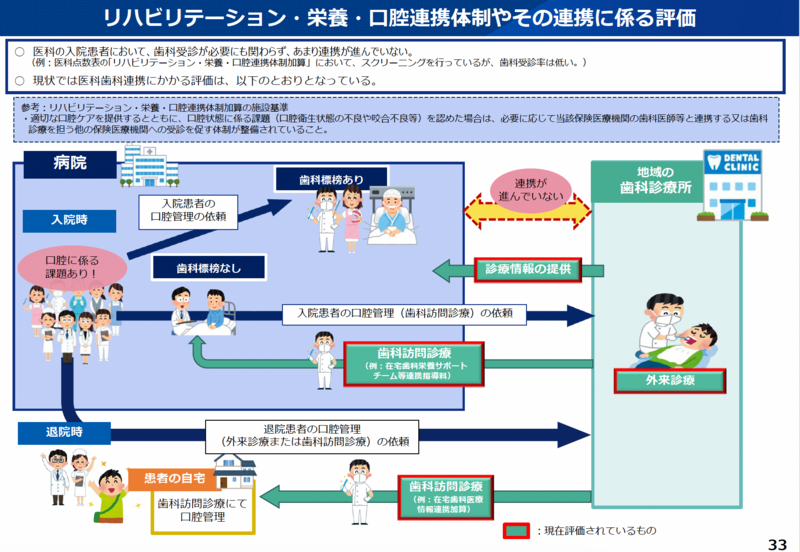

資料では、医科の入院患者において歯科受診が必要にもかかわらず、あまり連携が進んでいないことが問題として提起された。

現行制度の概要

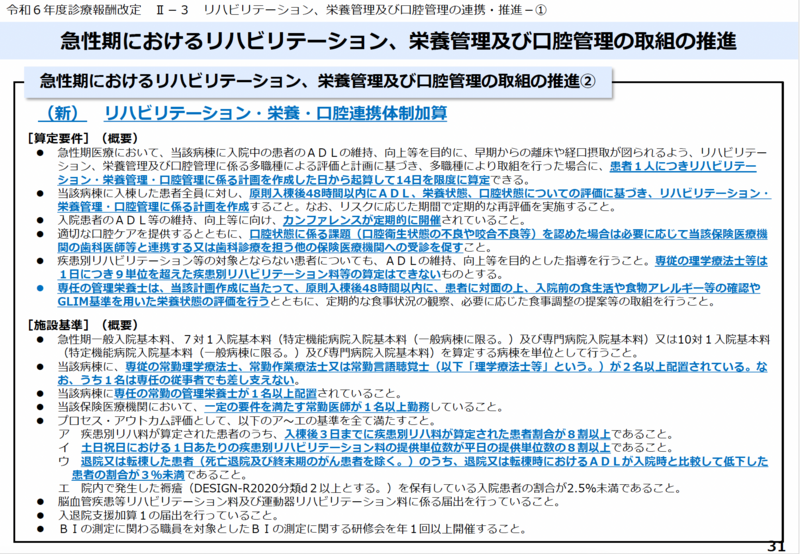

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(120点/日、14日間を限度)は、令和6年度改定で新設された。急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(7対1または10対1)、専門病院入院基本料(7対1または10対1)を算定する病棟を対象に、入院患者のADL維持・向上を目的とした取り組みを評価するものである。

主な算定要件:

- 入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について評価

- リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成

- 多職種カンファレンスを定期的に開催

- 口腔状態に課題がある場合は歯科医師等と連携、または歯科受診を促す

主な施設基準:

- 専従の常勤理学療法士等2名以上配置

- 専任の常勤管理栄養士1名以上配置

- 疾患別リハ料算定患者の8割以上が入棟後3日以内にリハ開始

- 退院時ADL低下患者割合が3%未満 など

支払側委員からは、算定要件のハードルが高く現状算定が低調であることが指摘された。

支払側委員「急性期より回復期・慢性期で必要性高い」

支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、「回復期病棟や慢性期病棟の入院患者の歯科受診の必要性は、急性期病棟の入院患者よりもむしろ高いことも想定される」と指摘。その上で、「入院患者に幅広く必要な歯科受診が手当てできるような対応をお願いしたい」と要望した。

現在、回復期等口腔機能管理料(令和6年度改定で新設)は、療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料を算定する患者を対象としているが、委員からはさらなる対応の必要性が示唆された。

また、支払側からは「この部分だけの連携であれば効果が乏しい」との懸念も示された。

歯科標榜の有無に応じた評価の検討

議論では、病院が歯科を標榜しているかどうかによって、異なる評価アプローチが提案された。

委員からは、歯科を標榜する病院であれば院内の歯科が行う口腔ケアあるいは歯科受診の取組を積極的に評価すべきとの意見が出された。一方、歯科を標榜しない病院については、訪問診療が積極的に行われるよう事前の情報共有や治療後のフィードバックの評価のあり方について、課題を整理した上で検討すべきとの提案があった。

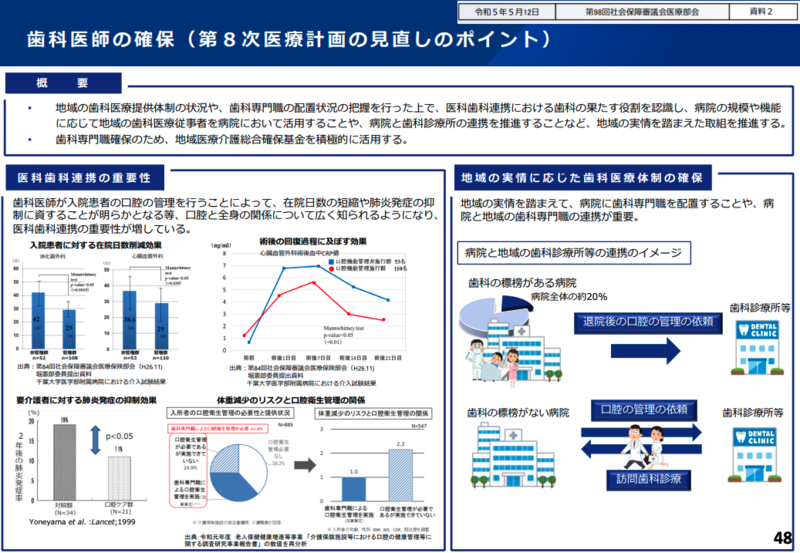

資料では、医科の入院患者において歯科受診が必要にもかかわらず、あまり連携が進んでいない現状が図示されている。

医科歯科連携の重要性を強調

診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は、「口腔の適切な管理を行うことで在院日数の短縮、あるいは誤嚥性肺炎の抑制にもつながる」と述べ、口腔と全身の関係についての取り組みの重要性を指摘した。

資料では、要介護者に対する肺炎発症の抑制効果(Yoneyama et al.: Lancet 1999)などのエビデンスが示されている。また、委員からは介護分野での歯科との連携も参考になるとの意見があった。

歯科側の大杉和司委員(日本歯科医師会常務理事)は、「病院歯科の取組は歯科診療所の後方支援機能病院としてさらに評価していただきたい」と述べた。また、「医科診療所との糖尿病患者に関する連携や薬局との連携が着実に推進できるように実効性のある双方向での評価をお願いしたい」と要望した。

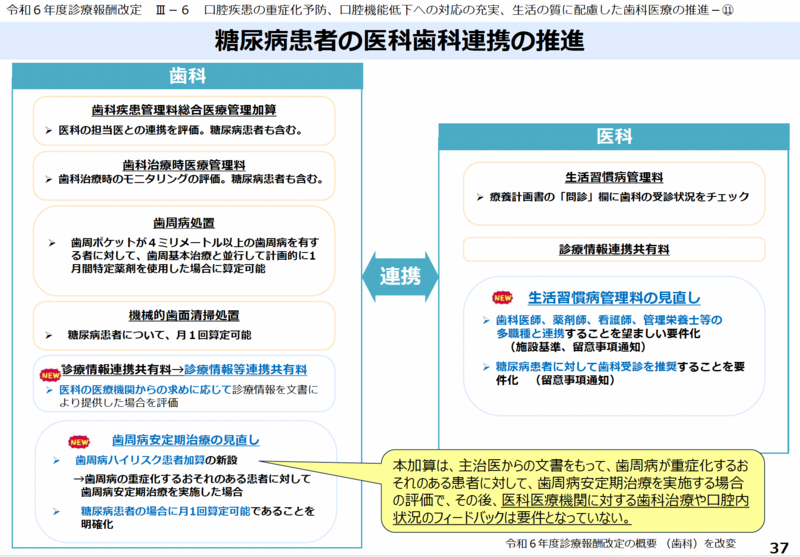

糖尿病患者への医科歯科連携

糖尿病患者に対する医科歯科連携についても議論された。

資料では、「歯周病ハイリスク患者加算」について、本加算は歯周治療の医学的な必要性等を医科に情報提供することを要件としているものの、その後、医科医療機関に対する歯科治療や口腔内状況のフィードバックは要件となっていないことが示された。

厚生労働省は、医科歯科連携のさらなる推進について、歯科点数表の評価に関してどのように考えるかとの論点を提示した。

支払側委員からは、歯科側から連携を強化する取組を積極的に評価すべきとの意見が出された。

令和6年度改定では、生活習慣病管理料の療養計画書「問診」欄に歯科の受診状況をチェックする項目が追加され、糖尿病患者に対して歯周治療のために歯科受診を推奨することが要件化されている(算定件数176,698件)。

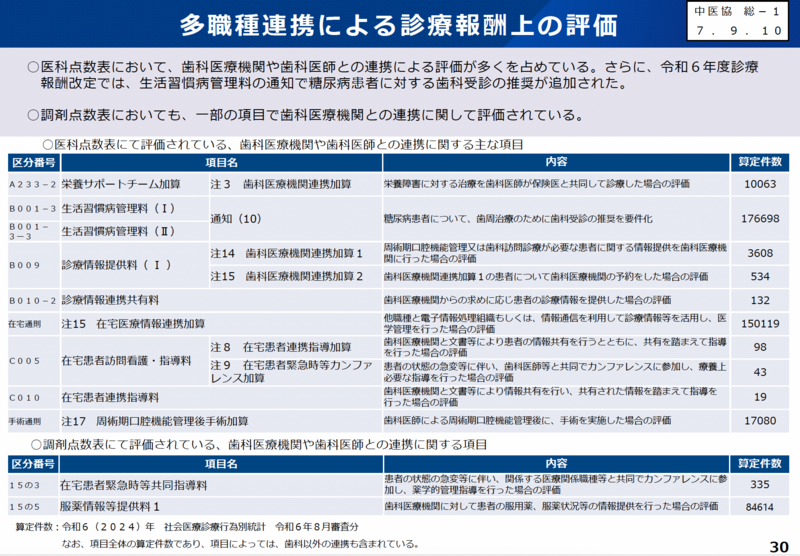

他の多職種連携評価の状況

医科点数表における歯科医療機関との連携評価として、以下の項目が示された。

支払側からは「連携自体に異論はないが、正直まだ不十分なのかという思いが強い」との指摘があり、「どこがボトルネックなのかしっかり見極めて、似たような項目を整理することも含め、適正化とセットで実効的な評価の在り方を検討する必要がある」との意見が出された。

また、支払側の永井幸子委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局長)は、「多職種連携について、多くが病院で算定されているとのことだが、診療所で算定されていない要因やそもそもそうした状況自体が課題なのか確認した上で、今後議論していく必要がある」と述べた。