Search Results

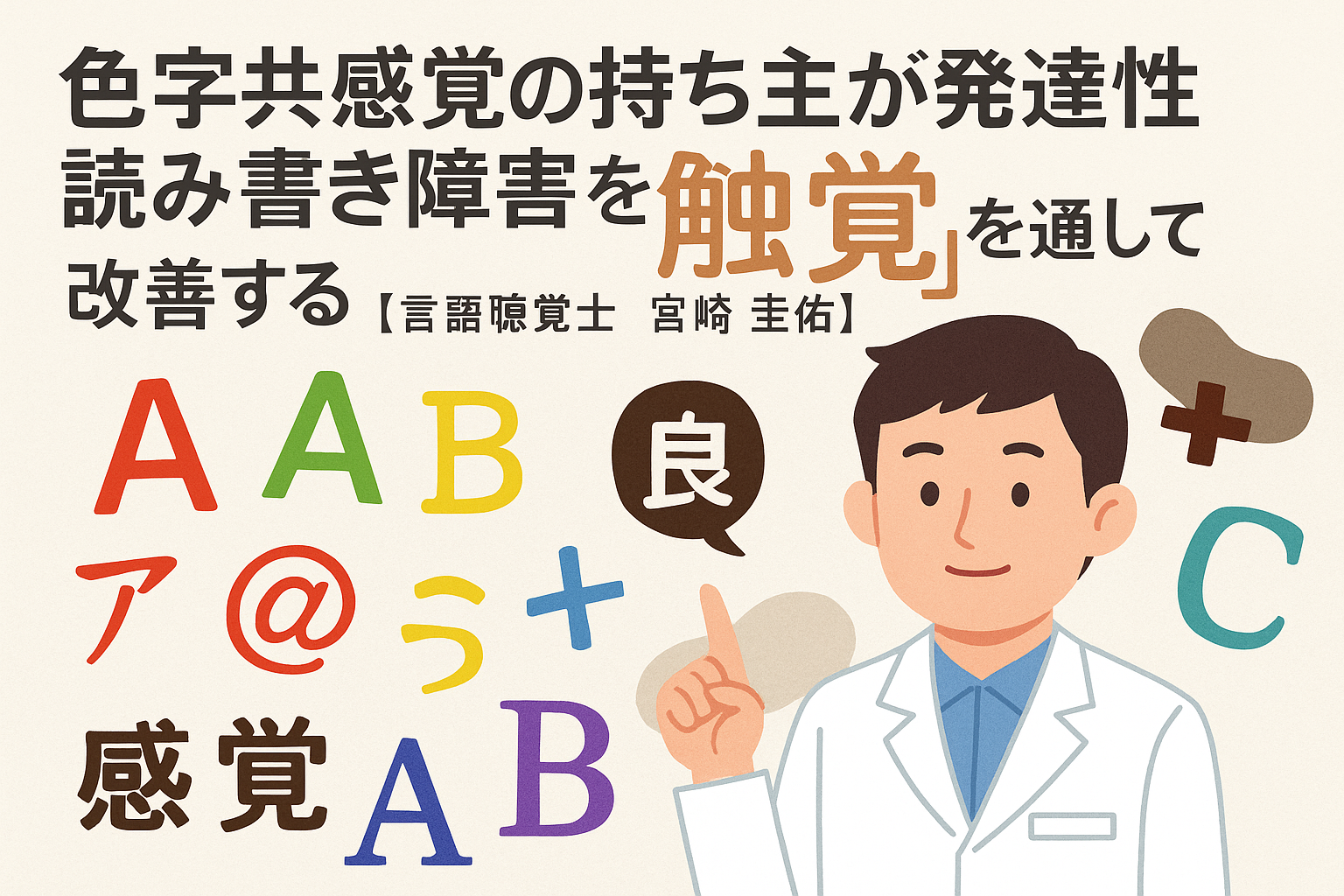

色字共感覚の持ち主が発達性読み書き障害を「触覚」を通して改善する【言語聴覚士 宮崎 圭佑】

限局性学習症(いわゆる学習障害)の一つに分類される、発達性読み書き障害。知的能力は保たれているにも関わらず、文字習得に困難を示すため、努力不足と周囲から誤解を受けることもあると言います。宮崎さんは、ご自身の色字共感覚がきっかけで始めた研究から着想し、脳機能の観点から、発達性読み書き障害の改善をはかる新たな学習方法を開発されました。今回は、開発の経緯や、読み書き障害の改善効果について伺いました。

【医師・薬剤師・看護士など】リハ関連職種の年会費まとめ

【茨城県石岡市】言語聴覚士❗年間休日120日⭐賞与・昇給あり♪2024年9月オープンの新施設✨

・健康管理(バイタルチェック、問診など) ・機能評価(病状や身体機能の把握など) ・生活動作訓練(歩行、食事、排泄、着替え、座位保持など) ・摂食嚥下訓練(口腔ケア、口腔体操、食事内容のアドバイスなど) ・マッサージ(麻痺や褥瘡予防のため) ・環境整備のサポート(利用者の状態に合った住宅改修のアドバイスなど) ・福祉用具の選定(身体に合わせた福祉用具の利用支援など) ・家族への指導(介助方法のアドバイスなど) <1日の流れについて> 8:30 出社、ミーティング(直行可能) 9:00 利用者さま宅へ訪問(2時間) ※移動手段はバイク ※チーム制で担当を持っています 12:00 昼休み 事業所 ※11時~14時の間で休憩(30分単位で取得OK) 13:00 利用者さま宅へ訪問(2時間) 16:30 訪問リハビリテーション実施計画書、報告書などの作成、事務作業、ケアマネジャーなどの関係者へ連絡 17:30 退社 \アピールポイント/ ✨️日曜日+その他1日固定休み&月の希望休3日間申請OK ✨️事業所年齢層の割合は、現在20代4名、30代3名、40代1名、50代1名です♪ ✨️誰かが休みのときはチームみんなでカバーできる環境です ✨️離職率3%(前年度実績) ✨️想定年収430万円(30代、リハビリ入職2年目) ✨️東寺駅から徒歩3分とアクセス良好 ✨️訪問手段はバイク&通勤もバイク利用OK ※電動自転車も応相談

臨床で活かしたい新・慢性疼痛の分類

1つの疾患として認識されつつある慢性疼痛の新しい分類と、臨床での活用の仕方についての私見を書きます。

社会から孤立する失語症者―コミュニケーションのバリアフリーを目指す言語聴覚士【宇野園子】

他業界での社会経験がリハビリ業務に活かせること~営業職からSTに転職した男の物語~

こんにちは。私はリハビリ業界で言語聴覚士として働き始めて約15年になります。療養型·回復期病院や老人保健施設での経験を経て訪問リハビリの仕事に従事することになりました。資格を取得したのは比較的遅く初めは学校卒業後に民間企業で7年間営業の仕事をしていました。その後リハビリの専門学校で一から勉強をして資格を取得しました。

今さら聞けない。療法士のお金リテラシー。

「あなたの年収は?」という問いに、即答できますか?それよりも「基本給は?」「月収は?」と聞かれた方が、答えやすいかもしれません。もし、年収を即答できなければ、今回の記事には意味があるかもしれません。

非常勤【茨城県石岡市】言語聴覚士❗1日4時間・週1日~勤務OK⭕2024年9月オープンの新施設✨

・健康管理(バイタルチェック、問診など) ・機能評価(病状や身体機能の把握など) ・生活動作訓練(歩行、食事、排泄、着替え、座位保持など) ・摂食嚥下訓練(口腔ケア、口腔体操、食事内容のアドバイスなど) ・マッサージ(麻痺や褥瘡予防のため) ・環境整備のサポート(利用者の状態に合った住宅改修のアドバイスなど) ・福祉用具の選定(身体に合わせた福祉用具の利用支援など) ・家族への指導(介助方法のアドバイスなど) \アピールポイント/ ✨️事業所年齢層の割合は、現在20代4名、30代3名、40代1名、50代1名です♪ ✨️誰かが休みのときはチームみんなでカバーできる環境です ✨️離職率3%(前年度実績) ✨️東寺駅から徒歩3分とアクセス良好 ✨️訪問手段はバイク&通勤もバイク利用OK ※電動自転車も応相談

【初回限定】リハノメがお試ししやすくなりました!

この度はリハノメパスをご購入されたことのない方へお得な情報のご案内です!

家庭でもめげずに続けられる言葉かけを【言語聴覚士 石上志保】

小児分野で言語聴覚士として働かれる石上志保さん。石上さんは、病院などで勤務される傍ら、お家でも親子で楽しく取り組める「オノマトペカード」を考案された。きっかけの1つに、ダウン症を持つお子さんを子育てされる経験を通して、家庭でのコミュニケーションを改めて考えたからだと言う。今回は、石上さんのキャリアや人生のお話を通して、言語療育で大切なことを見直してみたい。

【スタッフ募集!】あなたの想い・経験を『かたち』にしませんか?

【7月NEW】プレミアム会員無料参加対象セミナーラインナップを紹介