令和8年度診療報酬改定の基本方針議論がスタート 医療機関の厳しい経営状況受け賃上げ対応求める声相次ぐ

厚生労働省は2025年8月28日、第196回社会保障審議会医療保険部会を開催し、令和8年度診療報酬改定の基本方針に向けた議論を開始した。初回会合では「前回改定の振り返り」がテーマとなり、厚労省からは令和6年度改定の基本方針と具体的な診療報酬の対応を照合した資料が提示された

前回改定の反映状況:賃上げ・医療DXなどに一定の成果

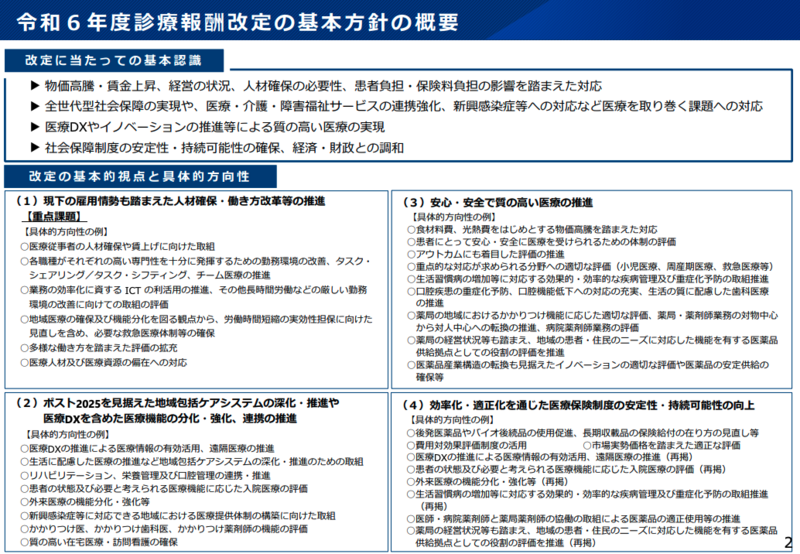

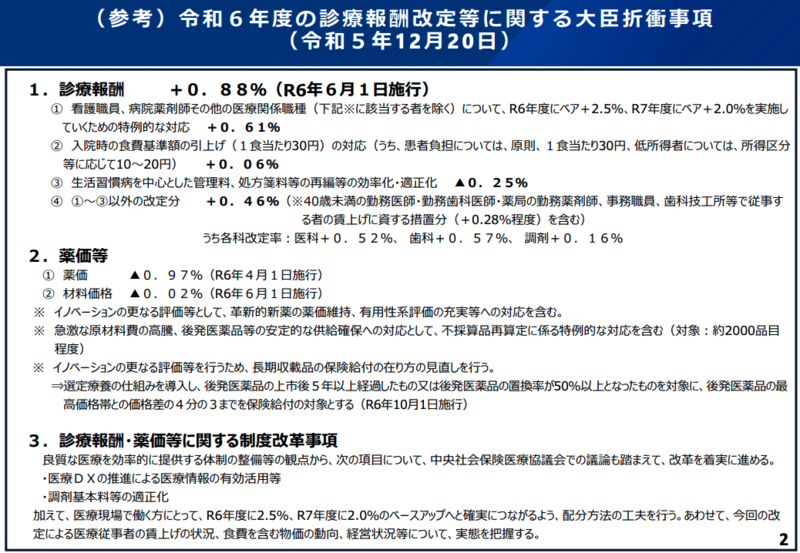

資料では、令和6年度改定において「人材確保」「地域包括ケア」「質の高い医療の確保」「制度の持続可能性向上」の4本柱を掲げ、それぞれに関連した具体的な点数改定を実施したことが示された。たとえば、ベースアップ評価料の新設(人材確保)、医療DX推進体制整備加算の新設(地域包括ケア)、入院時食費基準額の引き上げ(物価高対応)などが例示された

医療現場の声:賃上げの限界、倒産件数最多の実態

日本医師会常任理事の木森寧委員は、「医療機関の経営状況は大変厳しい状況になっており、年々悪化をたどっている。東京商工リサーチや帝国データバンクの調査でも、2025年上半期における医療機関の倒産件数が過去最多というデータも出ている」と指摘した。

さらに、賃金と診療報酬の乖離について「最低賃金はこの数年で4~6%前後の伸びを示しているが、診療報酬本体は令和4年度が+0.43%、令和6年度でも+0.88%にとどまっている。今年の春季労使交渉では、平均賃上げ率は5.26%であり、現行の診療報酬の伸びでは到底追いつかない」とし、制度的限界を訴えた。

また、「ベースアップ評価料は事務職などには対応しておらず、その他の関連職種にも波及していない。対象職種の拡大や基本診療料自体の引き上げが必要」と述べ、より抜本的な見直しを求めた。

制度の信頼と持続可能性:若年層の「制度離れ」への懸念も

一方、国民の視点から制度維持への理解と合意形成の必要性も強調された。NPO法人高齢社会をよくする女性の会の袖井委員は、「若い世代が年金や医療制度を信頼していない。制度への理解促進なしに保険料負担を担ってもらうのは難しい」と警鐘を鳴らした。

制度の公平性にも言及があった。金子委員は「社会保険料の仕組み自体が逆進的であり、所得の少ない人に重くのしかかっている」として、保険料の再設計や公的支援の在り方の見直しを提案した

政策手段としての限界と“使い分け”の必要性

多くの委員が強調したのは、「診療報酬だけですべてを解決するのは無理」という視点だ。経済界代表の横本委員は、「診療報酬は強力な政策手段だが、限界もある。人材確保や地域偏在、医療DXなどは他の政策手段と連携して進めるべき」と述べた。

健保連の佐野委員も、「補助金や税制対応と、診療報酬で対応すべき課題の切り分けが必要」とし、「政策のデマケーション(使い分け)」を明確にすることの重要性を訴えた。

中長期視点での改定議論の必要性

議論では、2040年頃を視野に入れた「中長期的な診療報酬制度設計」の必要性も指摘された。田村委員は「診療報酬は2年単位での改定だが、人生100年時代や2040年の人口構造を見据えた視点が必要」と述べ、改定方針の時間軸の長期化を提案した

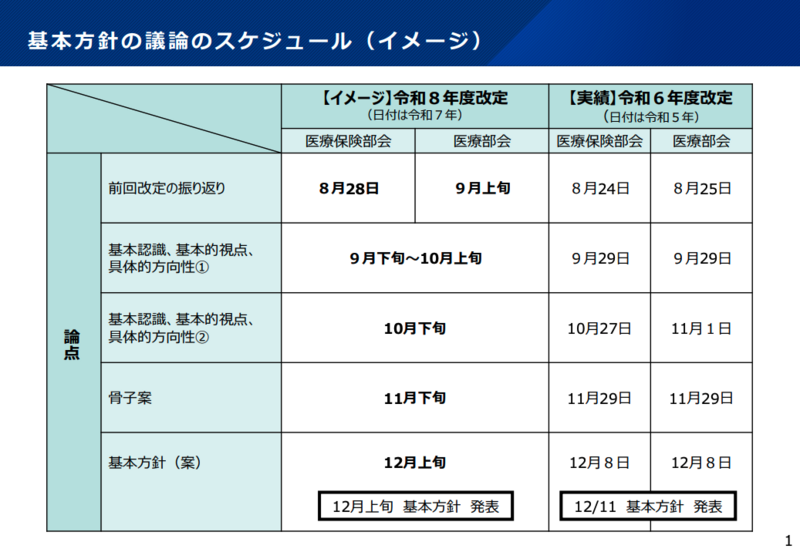

今後のスケジュール:年末に向け基本方針の具体化へ

厚労省は、今後の議論スケジュールとして、9月下旬に「具体的方向性①」、10月下旬に「具体的方向性②」、11月に「骨子案」、12月に「基本方針案」の提示を予定している(資料1・2ページ)。前回(令和6年度改定)と同様の進行となる見込みだ。