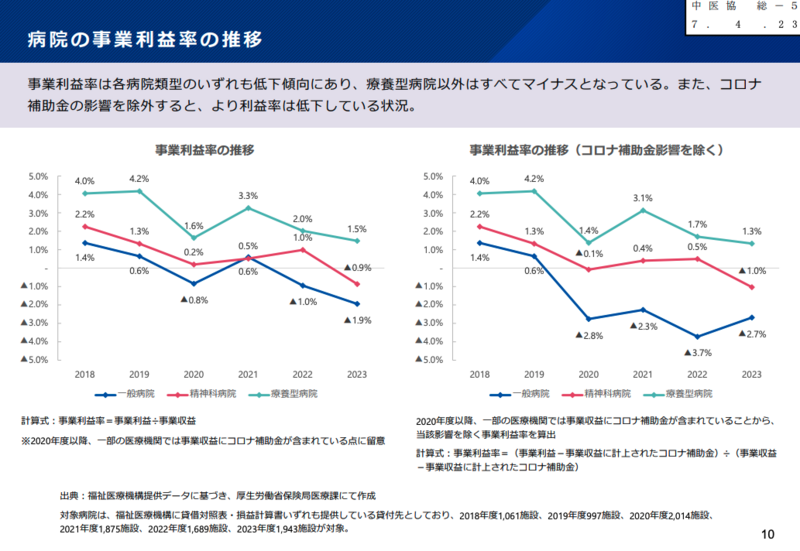

令和7年9月26日に開催された第198回社会保障審議会医療保険部会で、全国の医療機関が深刻な経営危機に陥っている実態が明らかになった。福祉医療機構のデータを基に厚生労働省が提示した資料によると、2023年度の病院事業利益率は一般病院でマイナス1.9%、精神科病院でマイナス0.9%となり、多くの病院が赤字経営となっている。

令和8年度診療報酬改定の基本方針(物価高騰対応・2040年ビジョン)については別稿「令和8年度診療報酬改定、物価高騰対応を重要視点に 2040年見据えた医療体制構築も」にて。高額レセプトの急増と医療保険制度改革の論点は別稿「高額レセプト10年で6倍に急増、現役世代の保険料負担『限界』 医療保険制度改革が急務」にて詳報しています。

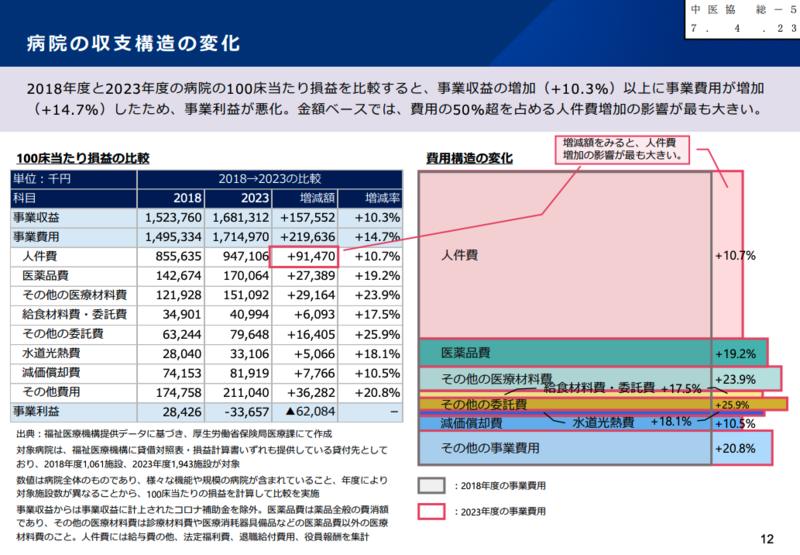

5年間で事業費用14.7%増、収益は10.3%増にとどまる

厚生労働省が提示したデータによると、2018年度と2023年度の病院100床当たり損益比較では、事業収益の増加(10.3%)を大幅に上回って事業費用が14.7%増加した。

最も影響が大きかったのは人件費で、5年間で10.7%増加し、100床当たりの増減額は91,470千円の増加となった。その他の費用も軒並み大幅に上昇し、委託費25.9%増、医療材料費23.9%増、医薬品費19.2%増、光熱水費18.1%増、給食材料費・委託費17.5%増となった。

この結果、2018年度に28,426千円の黒字だった事業利益が、2023年度には33,657千円の赤字に転落している。

「診療所の4割が赤字」日総研調査で判明

日本医師会常任理事の城守国斗委員は「日総研の診療所経営調査では、約4割の診療所が赤字になっている」と報告した。城守委員は「本来であれば医療の高度化に対して適切に診療報酬で手当てされるべきところが、『適正化』という名目で過度に医療費が削減され続けた結果が現在の厳しい状況」と指摘した。

日本病院会副会長の島弘志委員は「労働生産人口の減少により、診療報酬の施設基準における人的要件の緩和も検討すべき時期に来ている」と述べた。島委員は「国家資格を持った職員の確保が困難になる中、派遣会社に高額な費用を支払って人材を確保せざるを得ない状況だ」と現状を説明した。

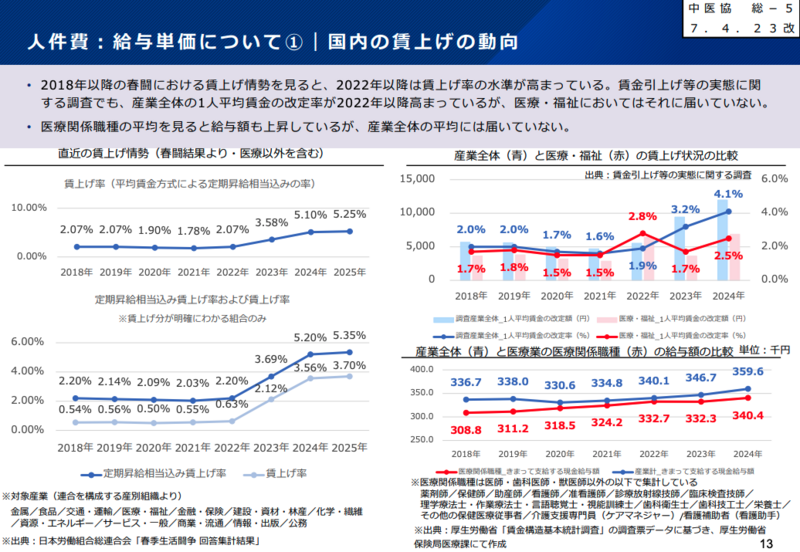

看護職給与「全産業より9.5万円低い」格差拡大

日本看護協会副会長の任和子委員は、看護職の処遇格差について具体的なデータを示した。「40代後半の看護職の月額給与は全産業より9.5万円も低く、その差は拡大傾向にある」と報告した。任委員は「このままでは人材確保に一層の支障が生じ、国民への医療提供が困難になる」と警告した。

厚生労働省の資料によると、医療関係職種の2024年の平均給与は34万400円で、産業計の35万9600円を下回っている。医療・福祉分野の賃上げ率も2.5%と、調査産業全体の4.1%を大きく下回った。

「地域医療の確保は国全体の課題」

全国後期高齢者医療広域連合協議会前会長の横尾俊彦委員は「医療機関が減少すれば、定住や暮らしに大きな支障が出る。地域医療の確保は国全体のマネジメント項目として位置づけて取り組む必要がある」と述べた。

健康保険組合連合会会長代理の佐野雅宏委員は保険者の立場から「医療機関の持続可能性の確保は重要だが、現役世代の保険料負担の軽減も同時に図る必要がある」と指摘した。

令和8年度改定で光熱水費・委託費の明記要望

城守委員は令和8年度診療報酬改定に向けて「物価・賃金・人手不足などへの対応を重点項目として位置づけていただきたい。具体的方向性では食材料費等とあるが、光熱水費、委託費、食材料費等と明記していただきたい」と要望した。

厚生労働省は当日、「資料2 令和8年度診療報酬改定の基本方針について」で、改定の基本的視点として「物価や賃金、人手不足などの医療機関等を取り巻く環境の変化への対応」を第一に掲げている。

田辺国昭部会長(東京大学大学院法学政治学研究科教授)は「本日いただいた様々な意見も踏まえて議論をさらに深めていく」と述べ、医療機関の経営状況改善に向けた検討を続けることを確認した。

医療機関の経営危機は国民の医療アクセスに直結する問題であり、来年度の診療報酬改定での対応が注目される。

医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアの創業を経て、これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。