除外基準の見直しや土日祝日要件の緩和求める声

中央社会保険医療協議会(中医協)総会は8月6日、入院・外来医療等の調査・評価分科会による検討結果の中間とりまとめを承認しました。リハビリテーション医療については、回復期リハビリテーション病棟の実績指数の除外基準見直しや、土日祝日のリハビリ提供要件の緩和などが焦点となっています。

会議冒頭、尾形裕也分科会長が中間とりまとめの概要を説明。これに対し、鳥潟美夏子委員(全国健康保険協会理事)は「今回いただいたご意見はあくまでも技術的な課題に関する評価分析として参考とさせていただくものであり、次回改定の方向性については今後総会で議論していく」と釘を刺しました。

実績指数の評価に構造的な問題

回復期リハビリテーション病棟入院料の届出病床数は令和5年時点で約9.5万床、1,620施設に上り、過去10年間で約1.4倍に増加しています。40床あたりの療法士数は約16名と、他の入院料と比較して特に充実した配置となっています。

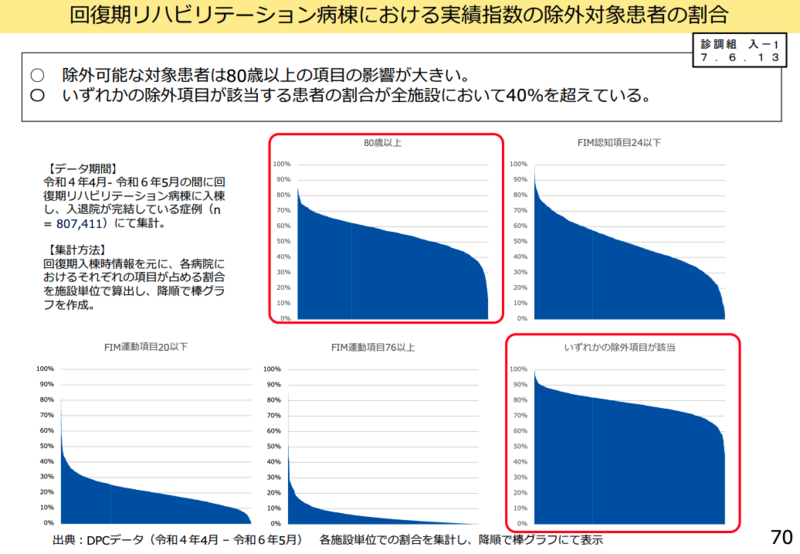

しかし、病棟の機能を評価する「実績指数」については深刻な課題が明らかになりました。この指標では、医療機関の判断で対象患者の3割まで除外することが可能ですが、実態調査では全施設において除外可能な要件に該当する患者の割合が40%を超えていることが判明しました。特に80歳以上の患者が多く除外される傾向にあります。

さらに、FIM(機能的自立度評価法)利得がマイナスになる患者が多くの施設で存在し、全患者の30%近くを占める医療機関もありました。分科会では「ほぼ全ての患者が実績指数の計算除外基準に該当している施設もあり、現行の基準で病棟の機能を正しく評価されているのか疑問である」との意見が出され、除外基準の見直しが必要との認識が示されました。

リハビリ提供単位数の上限をめぐる議論

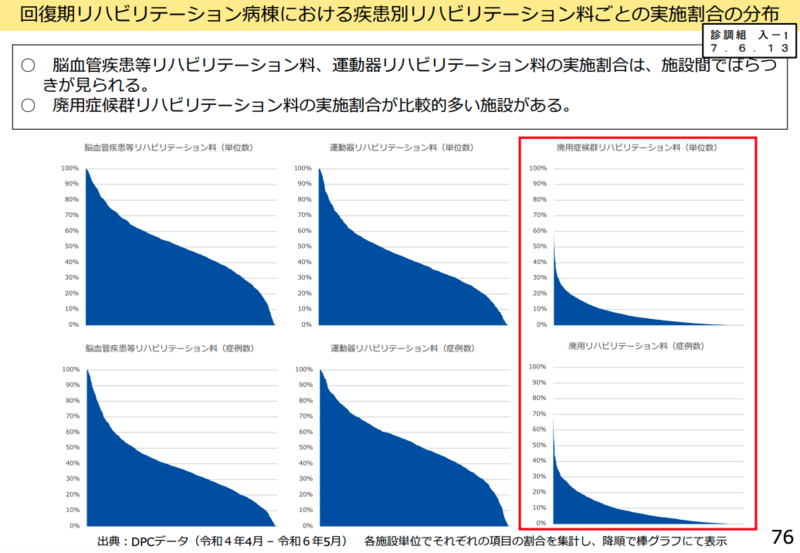

令和6年度診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟における運動器リハビリテーション料について、1日6単位までの算定に見直しが行われました。これに関連して、運動器リハビリテーション料や廃用症候群リハビリテーション料において、7単位以上の提供ではFIM利得が比較的小さいことが報告されました。

分科会では「廃用症候群リハビリテーション料について、疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数のあり方についても検討する必要があるのではないか」との意見が出された一方、「改善しないと結論づけずに慎重に議論を行うべきではないか」との慎重論も示されています。

多職種連携加算の普及進まず

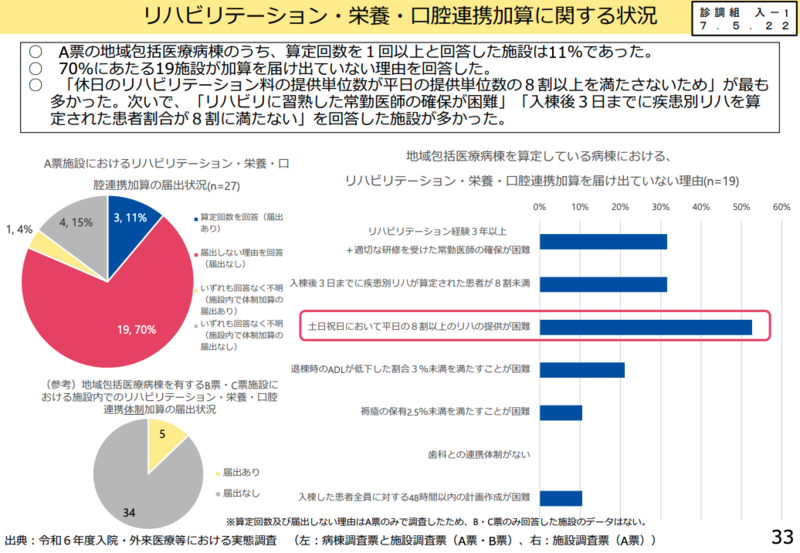

病棟における多職種連携を推進する「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」の届出医療機関は全体の9.0%に留まっています。地域包括医療病棟では加算算定回数が1回以上の施設は約11%で、70%にあたる19施設が加算を届け出ていません。

届出が困難な理由として最も多く挙げられたのは「土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数が平日の8割以上を満たさない」ことで、実際に休日のリハビリ提供単位数の基準を満たせていない施設が約6割に上ります。

分科会では「土日祝日に提供するリハビリテーション単位数が平日の8割以上であることの要件が厳しすぎるのではないか」との意見が出されました。一方で、「病棟配置によって、ADLの評価、維持や廃用予防といった観点から意義があるのではないか」との評価する声もありました。

退院支援と早期介入の充実が課題

入院中のリハビリテーションには、身体機能の回復や廃用症候群の予防だけでなく、退院後の生活を見据えた生活機能の回復が求められています。しかし、生活機能回復に資する排尿自立支援加算の届出医療機関数は1200に達していません。

退院前訪問指導は、回復期リハビリテーション病棟において包括されているものの、全入院患者の3~5%程度の実施に留まっています。分科会では「退院前訪問指導は多職種で約半日を費やして行っており、労力に見合うよう評価されれば、より実施されるのではないか」との意見が出されました。

屋外等での疾患別リハビリテーションについても、3単位を超えて実施した症例は45%に留まっており、「社会復帰のための施設外でのリハビリテーションは重要であり、1日3単位までという単位数の上限は見直すべきではないか」との意見が示されました。

急性期リハビリの早期介入に遅れ

早期リハビリテーションを評価する急性期リハビリテーション加算等には、発症日からリハビリテーション開始までの日数要件がなく、どのタイミングからでも算定可能となっています。

しかし、14日以内に疾患別リハビリテーションを実施した症例のうち、3日以内に介入できていない割合が38%に上ることが明らかになりました。分科会では「急性期のリハビリでは、入院直後からなるべく早くリハを開始することが重要であるため、急性期リハビリテーション加算等の評価のあり方について検討していく必要がある」との意見が出されました。

高次脳機能障害への対応も課題

関係機関へのヒアリング調査では、入院医療機関における高次脳機能障害の診断や説明が不十分な場合があることや、高齢者が多い病棟における障害福祉関連機関とのネットワークの希薄さが指摘されました。分科会では「高次脳機能障害について、特に就労支援に関しては、かかりつけ医等との密な連携に対して、より評価をすべきではないか」との意見が出されています。

地域医療構想との整合性も視野に

「新たな地域医療構想に関するとりまとめ(令和6年12月)」では、これまでの回復期機能を包括期機能として位置づけることとされています。回復期リハビリテーション病棟1・2における重症患者割合は約40~50%となっており、地域包括ケア病棟と比較して要介護認定者の割合に大きな差はない状況です。

最後に再び発言した鳥潟委員は「1号側から詳細なコメントもいただきましたが、今後あくまでも入外分科会の取りまとめを参考にしつつ、総会でしっかりと議論していく」と述べ、分科会の検討結果はあくまで参考とすることを改めて強調しました。

今後の検討の方向性として、分科会は専門的なリハビリを一定期間集中的に行う回復期リハビリテーション病棟入院料の趣旨を踏まえ、実績指数や重症患者割合等に係る適切な基準、疾患別リハビリテーション料の評価のあり方について、さらに検討を進めることとしています。令和8年度診療報酬改定に向けて、これらの課題への対応が注目されます。