在宅医療需要の増加と供給体制の課題

8月27日に開催された中央社会保険医療協議会総会(第615回)では、「在宅医療」と「医療機関を取り巻く経営状況」をめぐり活発な議論が行われた。

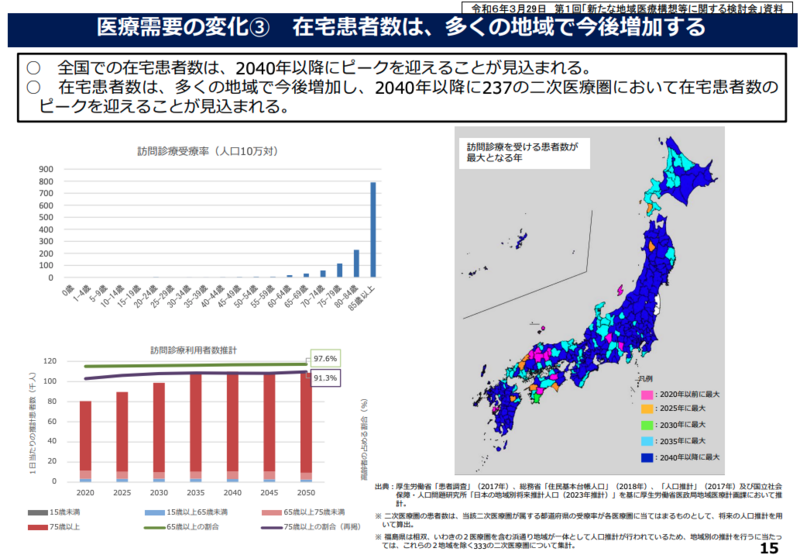

厚労省事務局は、在宅医療需要の将来推計を提示。資料によれば、2020年から2040年にかけて75歳以上で43%増、85歳以上では62%増と見込まれ、多くの二次医療圏で2040年以降に在宅患者数がピークを迎えると示された。

日本医師会の 江澤和彦委員 は、このデータを踏まえ「一部の過疎地域を除いて在宅医療の需要は大きく伸びる。66の二次医療圏では2020年から2040年にかけて在宅医療需要が5割以上増加する」と述べ、危機感を示した。

そのうえで「在宅医を担う医師は高齢化し、後継も不透明。医師一人が365日・24時間対応するのは最大の困難で、これはシステムとは言えない」と強調し、地域包括ケアに基づく役割分担と“面”で支える仕組みの必要性を訴えた。さらに「参入のハードルを下げるために、施設基準や要件を過度に高めるべきではない」とも指摘した。

連合の 佐保昌一委員 は「地域包括ケアは形になってきた」と評価しつつ、「急性期病院の看護師離職率が高く、訪問看護に流れる動きもある。急性期で働く看護師の処遇改善が必要」と訴えた。

訪問看護をめぐる論点 ― 高額算定、頻回訪問、そして同一建物内訪問

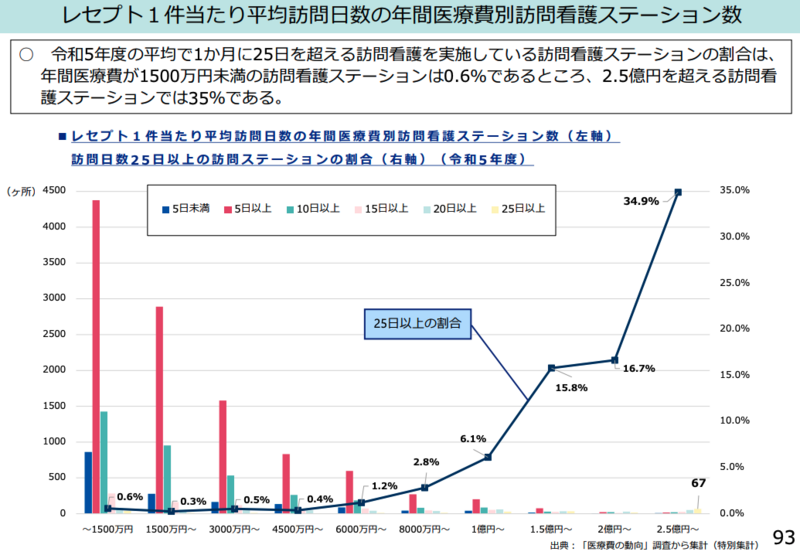

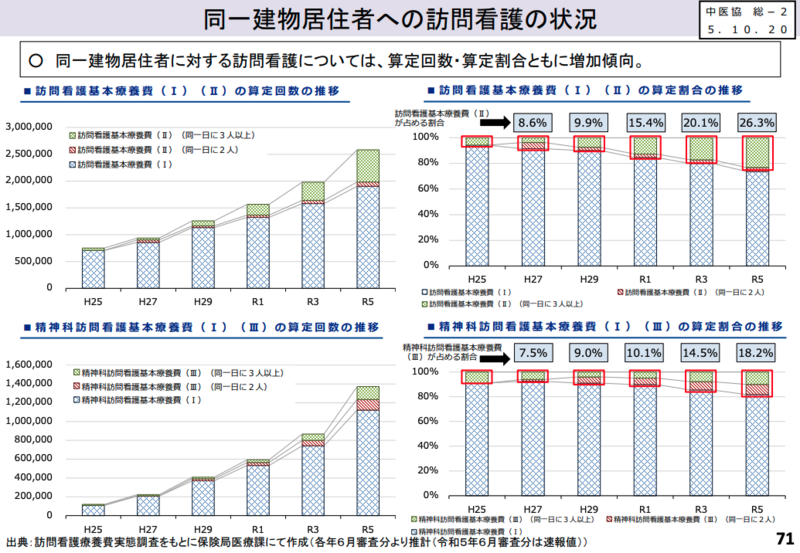

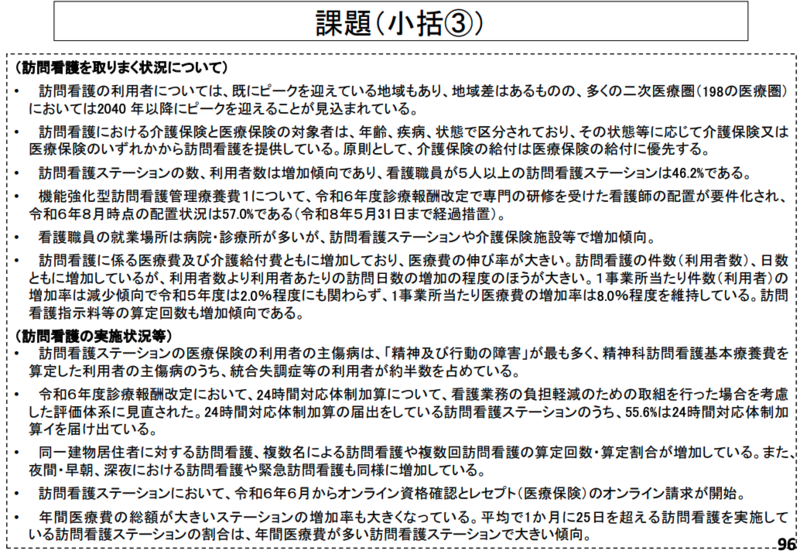

総会では訪問看護について、資料で実態が報告された。一部ステーションで月25日以上の訪問や年間医療費が極めて高額となっているケースがあるほか、同一建物内での訪問件数が年々増加していることも明らかになった。

高額算定・頻回訪問

健康保険組合連合会の 松本真人委員 は「利用者あたり訪問日数が著しく多いステーションもあり、訪問回数の妥当性を検証する必要がある」と指摘。

国民健康保険中央会の 林由美子委員 も「レセプト1件あたりの平均訪問日数が25日以上となるステーションが一定数存在する。利用者の状況を踏まえ、適正な訪問か疑問がある」と懸念を表明した。

これに対し、日本看護協会の 木澤晃代委員 は「人工呼吸器装着者などは頻回訪問が不可欠。緊急時に駆けつけられる体制は生命線であり、実態を踏まえた適切な評価が必要」と反論。一律に制限するのではなく、患者の重症度に応じた柔軟な評価を求めた。

同一建物内訪問の増加

議論は「同一建物内」での訪問看護にも及んだ。資料では、有料老人ホームや集合住宅などでの訪問件数が増加し、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一建物3人以上)などの算定が急伸していることが示された。

支払側からは「同一建物内で多人数を対象とする訪問が増えると、本来の在宅訪問とは性格が異なり、費用対効果や妥当性を再検証すべき」との厳しい意見が出された。

これに対して診療側は「高齢者施設などに在宅患者が集中している現状を踏まえれば、同一建物内での訪問は不可避であり、むしろ効率的かつ安全なケアにつながる」と反論した。

事務局の対応

厚労省事務局は、「高額算定や頻回訪問、同一建物内での算定増加といった課題については実態を丁寧に分析し、一部の高額算定ステーションには指導を行う」と説明した。

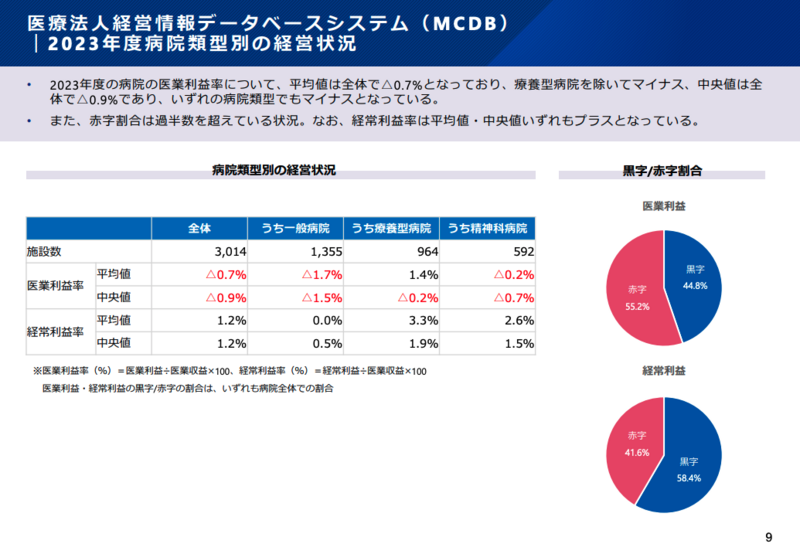

医療機関経営 ― 深刻な危機感と冷静な指摘

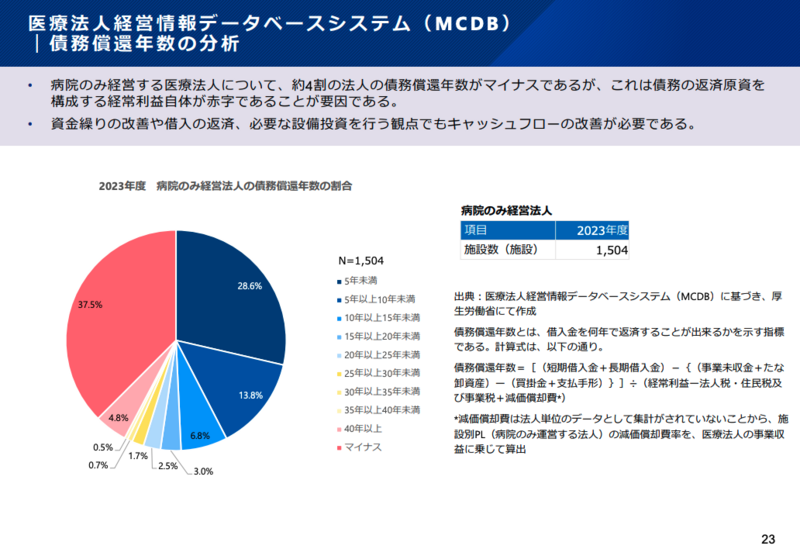

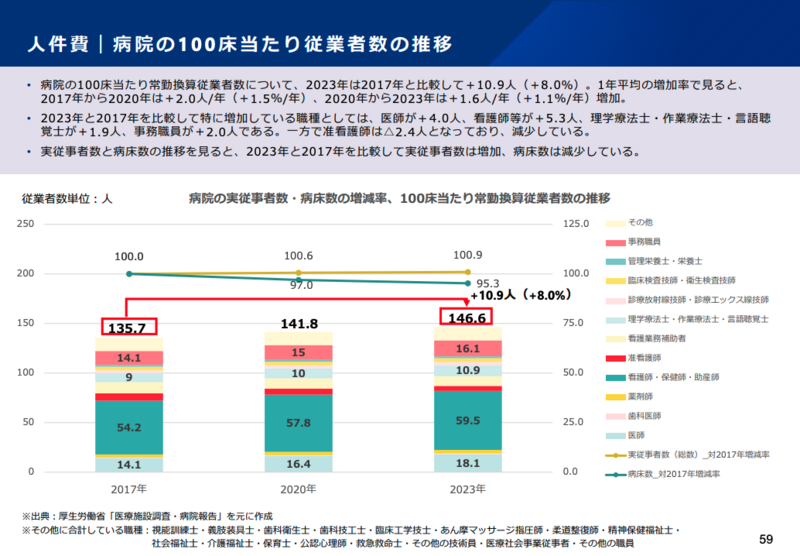

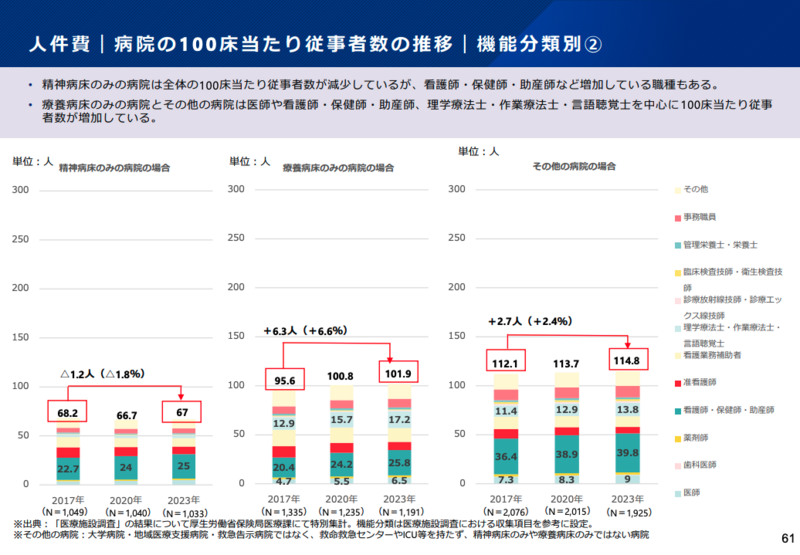

医療機関経営については、厚労省の資料で病院の収支が厳しい実態が示された。病院全体の医業利益率は平均でマイナスとなり、一般病院ではさらに赤字幅が大きい。さらに、約4割の医療法人が債務償還年数マイナス、つまり返済原資がない状態にあることも明らかになった。

こうした状況を受け、日本医師会の 江澤和彦委員 は「自転車操業で資金繰りを回す病院が多い。過去に経験のない厳しい状況」と訴え、日本精神科病院協会の 池端幸彦委員 も「4割の病院は、いつ破綻してもおかしくない」と警鐘を鳴らした。

日本医療法人協会の 太田圭洋委員 は「2023年度はまだコロナ補助金が入っていた年度だが、それでも厳しかった。2024年度は改定率が0.88%にとどまり、物価高の影響もありさらに悪化している」と述べた。

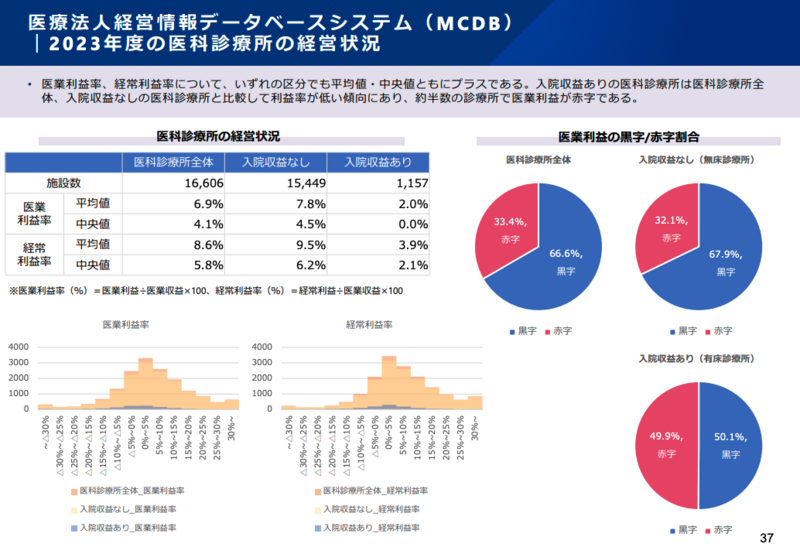

一方で、支払側からは冷静な見解も示された。健保連の 松本真人委員 は「診療所は黒字が多く、高い利益率を示す法人もある。機能や規模に応じて精緻に議論すべき」と指摘。協会けんぽの 鳥潟美夏子委員 も「財政制約を踏まえ、人材確保や地域医療を支えるため、メリハリある形で検討すべき」と強調した。

薬局経営と資金繰りの課題

日本薬剤師会の 森昌平委員 は「約3割の薬局が赤字で、5000件超が債権譲渡に頼らざるを得ない」と報告。江澤委員も「診療報酬債権のファクタリング利用が増えており、金融機関からの融資に支障をきたしている」と述べた。

まとめ ― 発言から見える今後の焦点

今回の総会では、

-

「人件費や物価上昇に対応するため診療報酬で支えるべき」という診療側の声

-

「経営効率化や地域の実情に応じたメリハリが必要」という支払側の声

が交錯した。

委員発言を通じて浮かび上がったのは、診療報酬で何を支え、経営努力で何を担うのか という線引きの問題である。次回改定に向けては、在宅医療需要の急増に備えつつ、病院・診療所・薬局を含めた経営基盤をどう守るかが焦点となる。