厚生労働省は23日、第201回社会保障審議会医療保険部会を開催し、医療保険制度における出産に対する支援の強化について本格的な議論を開始した。標準的な出産費用の自己負担無償化に向け、保険適用を含めた検討を進める方針が示された。

医療保険制度改革と診療報酬改定も議題に

この日の部会では、出産支援のほかに、世代内・世代間の公平性確保による全世代型社会保障の構築推進、令和8年度診療報酬改定の基本方針についても議論が行われた。

全国知事会社会保障常任委員会委員長の内堀雅雄福島県知事は診療報酬改定について、「現在、地域医療は光熱水費や材料費等の高騰、人件費の上昇等により、病院・診療所を問わず医療機関の経営状況はこれまで以上に厳しくなっており、危機的な状況にある」と述べ、「社会経済情勢を適切に反映した診療報酬改定とともに、医療機関に対する緊急的な財政支援など早期に取り組むよう」要請した。

内堀知事はさらに、「改定後においても物価や賃金が上昇した場合に適時適切に対応できるよう、診療報酬をスライドさせる仕組みの導入についてもお願いしたい」と提案した。

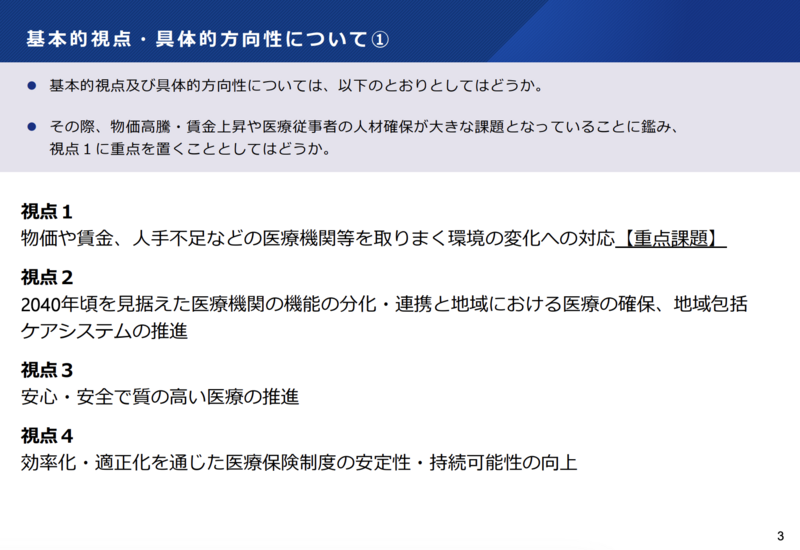

診療報酬改定、「物価・賃金対応」を重点課題に

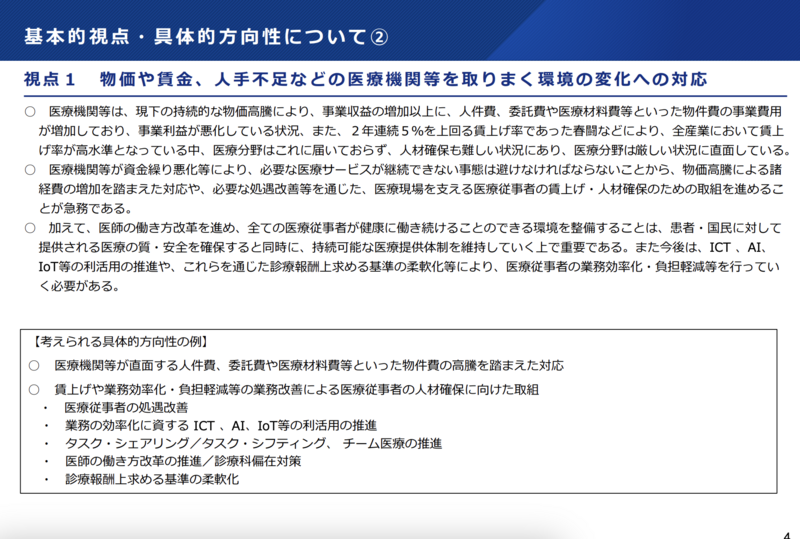

令和8年度診療報酬改定の基本方針について、厚労省は「視点1:物価や賃金、人手不足など医療機関等を取り巻く環境の変化への対応」を重点課題として位置づける方針を示した。

医療提供側からは、医療機関の経営状況の厳しさを訴える声が相次いだ。「病院だけではなく診療所も大変医療機関の経営状況が悪い。病院は6割、7割、8割が赤字、診療所も4割近くが赤字になっている」との報告があり、「視点1を重点課題として位置づけていただけたことは、ありがたい」との評価がなされた。

日本歯科医師会常務理事の大杉和司委員も、「物価高騰や賃金上昇に伴う医療機関の経営悪化は明らかであり、喫緊の課題だ」として、視点1の重点化に賛成の意を示した。

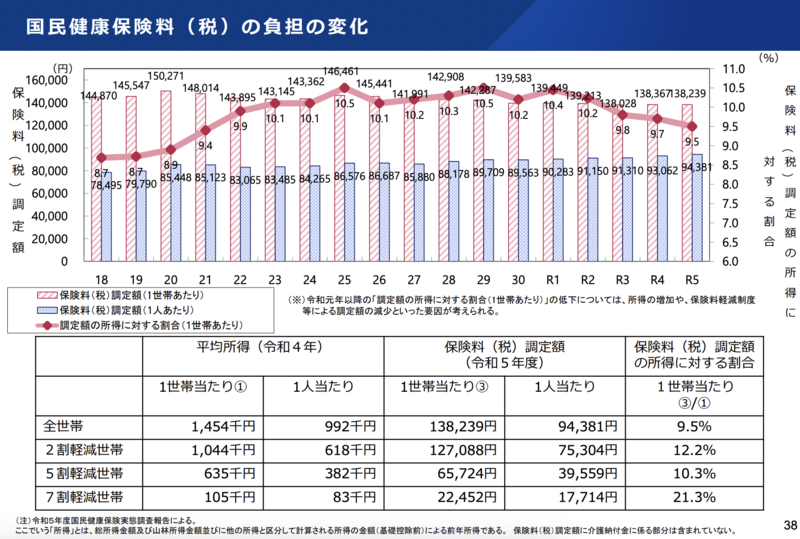

保険者側「保険料負担は限界」、経営実態に応じた対応を要請

保険者側からは、現役世代の保険料負担が既に限界に達しているとの認識が示された。「直近決算によっても相当数の健保組合が赤字となり、保険料を引き上げている。すでに現役世代の保険料負担が限界水準に達している」との指摘があった。

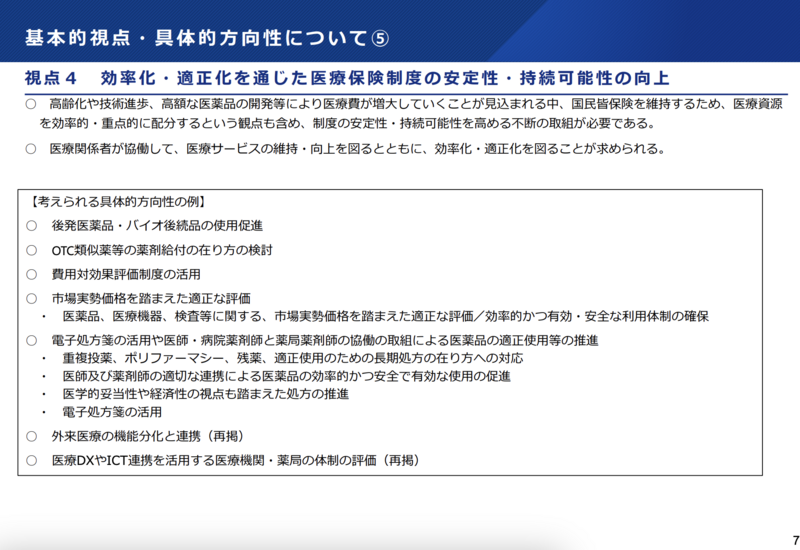

また、「視点1から4のいずれも密接に関係する重要なテーマであり、どれか一つを重点課題にするということではないべきだ」との意見や、「医療機関の再編統合による経営基盤の安定化や、急性期病院の集約化もしっかり記載すべきだ」との提案もなされた。

使用者側からは、「医療機関ごとに相当経営状況が異なることも明らかになってきている。一律ではなく、各々の医療機関の実情を踏まえながら対応していくべきだ」との意見が出された。

病院会「基本診療料の引き上げが鍵」

日本病院会副会長の島弘志委員は、「医療施設、特に病院や診療所が非常に経営が悪化している。診療報酬の額が、現在の支出経費等を含めた支出に対応できていないのが一番大きな問題だ」と強調した。

島委員は、「今回の改定で、特に診療報酬の中身の基本診療料と呼ばれる初診料・再診料、それから入院基本料がどれくらい上がるかによって、経営が安定できるかどうかに関わってくる」と述べ、基本診療料の引き上げの重要性を訴えた。

「このまま病院、診療所が次々に倒産していくということになれば、今後考えなくてはならない地域医療構想もあり得ない話になる。今回の診療報酬改定は、医療機関にとって生きるか死ぬかという大きな話になっている」と危機感を表明した。

薬局からは医薬品供給問題への配慮を要請

薬局側からは、賃上げの困難さと医薬品供給問題への対応が訴えられた。「薬局においても賃上げ対応には取り組んでいるが、他産業ほどの賃上げは実現できていない。人材の流出も食い止めなければならない状況だ」との説明があった。

また、「長引く医薬品の不安定な供給状態の中での対応をずっと要しており、多大な労力を費やしている。本来であれば不要なはずの労力を費やして、他にしなければならない業務に費やせるべき時間を割いている」との指摘があり、医薬品の逆ザヤ問題や高額薬剤の在庫・廃棄の影響についても配慮を求める意見が出された。

連合「労働者へのしわ寄せ懸念」

日本労働組合総連合会の平山参考人は、「ICT等の活用により医療従事者の業務効率化と負担軽減を行うことは重要で、さらに推進する必要がある。それに当たっては国による費用面を含めた支援が必要ではないか」と述べた。

一方で、「診療報酬上求める基準の柔軟化という点については、看護職員等の人員配置基準や各種加算における専従等の要件は、医療の質の確保・向上を前提としたものであるべきだ。くれぐれも現場で働く労働者にしわ寄せがいくようなことがないよう、慎重な検討が必要だ」と釘を刺した。

出産費用の無償化、現物給付への転換を議論

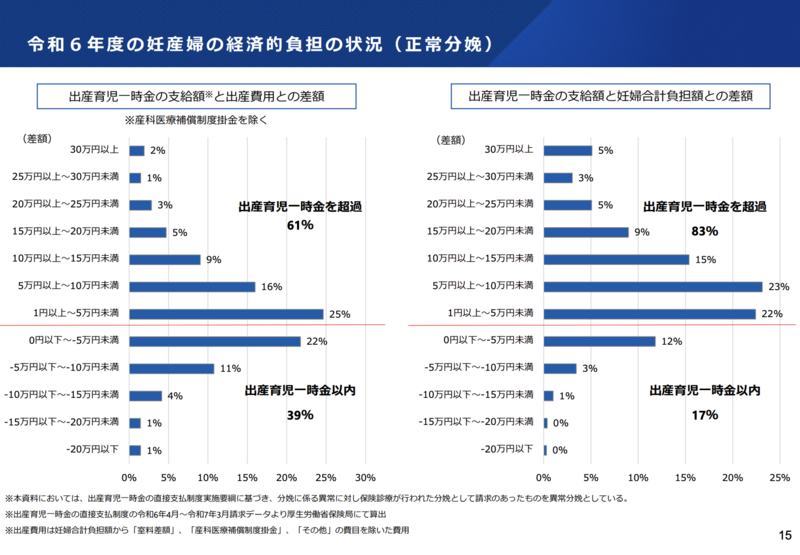

部会では、「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」の内容をもとに、これまでの出産育児一時金による現金給付から、標準的な出産費用を現物給付とする方向性が提示された。

会議では、日本産婦人科医会の石渡勇会長が専門委員として出席し、産科医療の現状について説明を行った。

「地域医療の維持」を強く求める声

会議では、産科医療提供体制の維持について、複数の委員から懸念が示された。

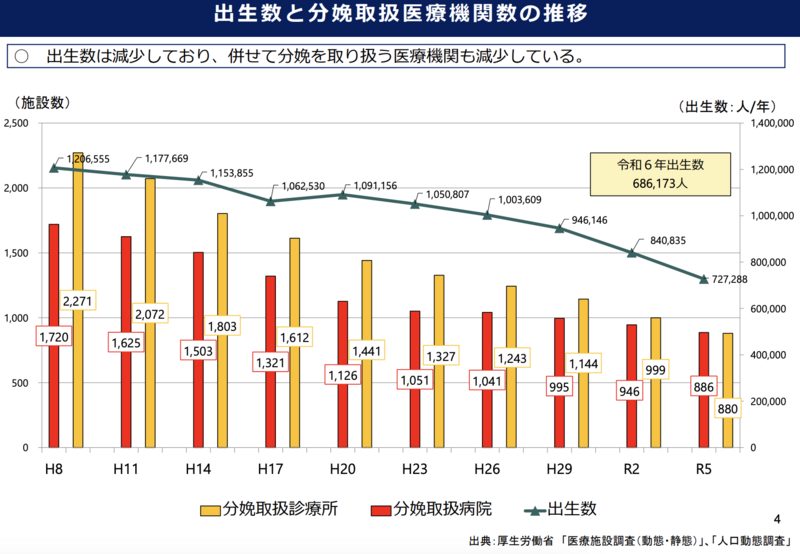

ある委員からは、制度設計の重要性について、「制度設計によって出産のできる医療機関が運営できないということになれば、地域において分娩ができないということになる」との指摘があった。資料によると、出生場所の内訳は病院が54.3%、診療所が45.1%となっており、診療所が重要な役割を担っている現状が示された。

また、「産科医療機関がもともと自由診療という形で、それに見合った人員基準や施設の体制を整えてきたというコスト構造がある」として、正常分娩と異常分娩の区別の難しさも含め、「拙速に進めると周産期医療提供体制に大きな影響が出る」として、時間をかけた丁寧な議論を求める意見も出された。

多様なニーズへの対応を求める声

日本労働組合総連合会の平山参考人は、「標準的な出産費用の自己負担無償化に向けては、医療の質の向上と標準化の観点から保険適用を含めて検討するべきだ」と述べた。

その上で平山参考人は、「希望に応じた出産を行うことのできる環境の整備は重要だ。無痛分娩をはじめ、WHOが推奨するエビデンスに基づいた疼痛緩和ケア、助産所における出産についても、標準化と質の向上の観点から保険適用とする方向で検討いただきたい」と要望した。

また、「周産期医療提供体制の確保は重要な課題だが、医療保険財政には限りがある。税と保険の性格の違いを踏まえ、それぞれの目的に応じた施策を検討していくべきだ」と述べ、財源のあり方についても慎重な議論を求めた。

健康保険組合からは財源配分への懸念

保険者側からは、現物給付への転換を評価する意見とともに、標準的な出産費用の定義や財源配分のあり方について、さらなる議論を求める意見が出された。

「これまでの出産育児一時金による現金給付から標準的な出産費用を現物給付としていくという考え方については適切な対応だ」との評価がある一方、「標準的な出産費用とは何かという点は、今後さらに議論を深めていく必要がある」との指摘があった。

また、「自己負担の無償化については、公費と保険料の負担のあり方についても検討が必要だ」との意見も示された。

看護協会からは安全性と多様性の両立を要請

日本看護協会からは、「妊産婦が居住する地域に関わらず、経済的負担を軽減しながら、妊娠・出産・産後の各期において必要な支援が確実に受けられる仕組みを整備していくべきだ」との意見が示された。

また、「日本の周産期医療の安全性を維持していくことは何より重要であり、安全性の高い周産期医療提供体制の確保と両立できるような設計としていく必要がある」との指摘があった。

さらに、「地域の周産期医療を支える診療所や助産所、高次医療に対応する周産期センターまで様々な場で多様なサービスが提供されている現状なので、現に提供されている周産期医療が確実に継続できるような給付体系としていく必要がある」との要望が出された。

令和7年冬を目途に取りまとめへ

部会では、令和7年冬頃を目途に給付体系の見直しに関する取りまとめを行う方針が確認された。今後、出産費用に関するさらなるデータ収集と分析を進め、標準的な出産費用の内容や保険適用の範囲について、具体的な検討が進められる見通しだ。

診療報酬改定の基本方針については、11月下旬に骨子案が示され、もう一度議論が行われる予定。12月上旬に基本方針が取りまとめられる見通しだ。

理学療法士としての現場経験を経て、医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアを創業。これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。