第2回在宅医療及び医療・介護連携WG、1月の取りまとめへ議論本格化

厚生労働省は29日、第2回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(座長:野口晴子・早稲田大学政治経済学術院教授)を開催し、在宅医療の提供体制整備に向けた3つの論点について議論を行った。第8次医療計画から医療計画への位置づけが義務化された「在宅医療に必要な連携を担う拠点」について、全国で1970カ所が設置されている一方、16の都道府県が「特に進んだ取り組みがない」と回答するなど、実効性に課題があることが明らかになった。

拠点設置は進むも、都道府県の4割が「把握せず」

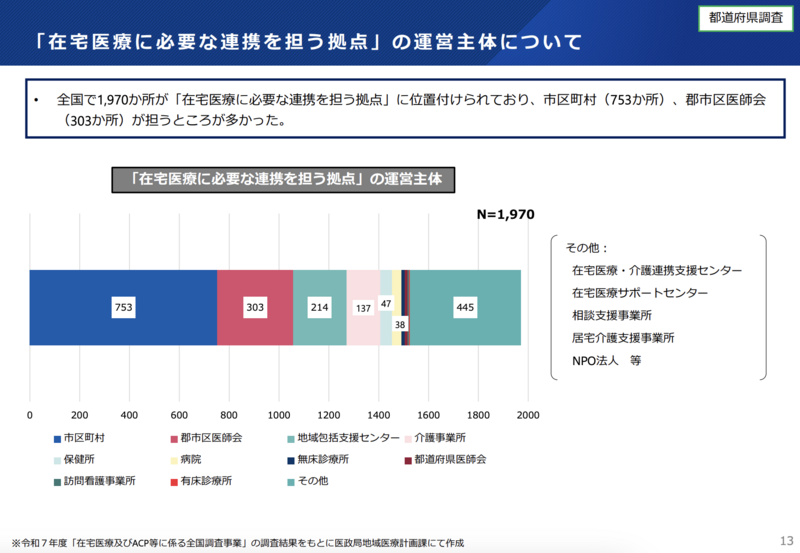

事務局が実施した全国調査によると、在宅医療に必要な連携を担う拠点は全国で1970カ所が設置されている。運営主体は市町村が753カ所、郡市区医師会が303カ所と、この2つで過半数を占めた。

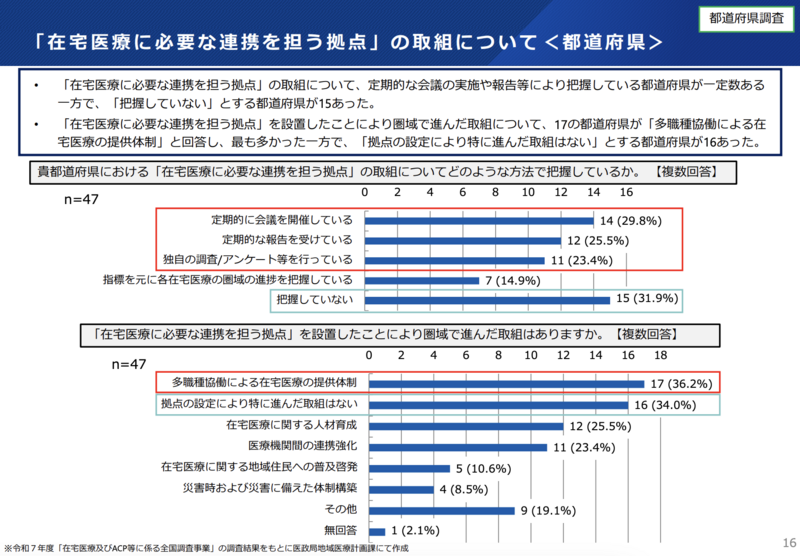

しかし、拠点の取り組みを「把握していない」と回答した都道府県が15に上った。また、「拠点の設定により特に進んだ取り組みがない」とした都道府県も16あり、制度が始まって1年半が経過する中で、成果の見えにくさが浮き彫りとなった。

一般社団法人日本在宅療養支援病院連絡協議会の鈴木邦彦委員は「拠点の設定により特に進んだ取り組みがないという回答も少なくない。今後、成果を明確に表していただけるとよい」と指摘した。

情報連携会議は開催も、夜間・休日体制に課題

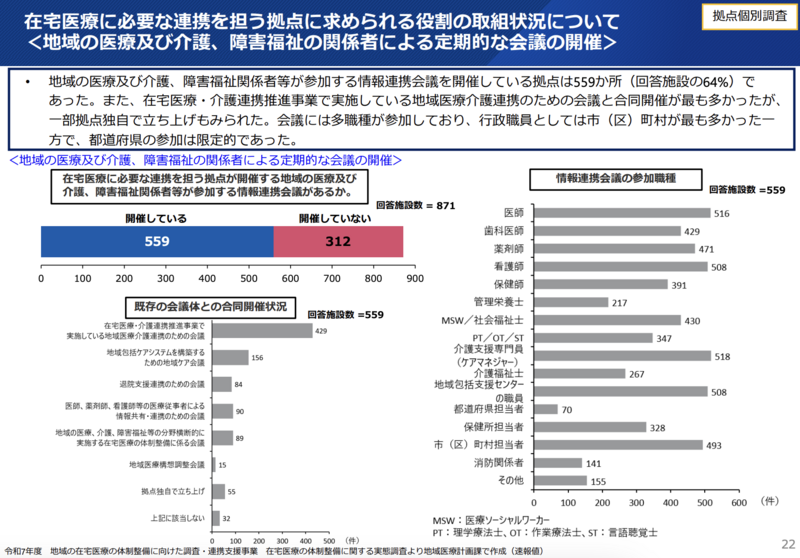

拠点調査では871カ所から回答を得た。そのうち559カ所が地域の医療・介護関係者による情報連携会議を開催していると回答。会議の議題は退院時の連携など退院支援に関するものが多かった一方、地域における夜間・休日の在宅医療体制のルールづくりや医薬品の提供体制構築については「今後の取り組みが望まれる」との評価にとどまった。

広島県健康福祉局の北原加奈子委員からは実情が報告された。「広島県では平成24年から地域包括ケア推進センターを設置し、125の日常生活圏域すべてで地域包括ケアシステムを構築してきた。市町村単位を圏域として設定する意義は大きい」とした上で、「既存の介護連携事業と医療の取り組みの切り分けが困難で、都道府県として把握できていない。何を評価するかという仕組みができていないことが課題」と述べた。

積極的役割担う医療機関、要件の明確化求める声

2つ目の論点として、在宅医療において積極的役割を担う医療機関の位置づけについて議論された。事務局は、こうした医療機関には24時間対応や他医療機関の支援など6つの役割が求められるとした上で、都道府県が医療計画に位置づける際の考え方を整理する必要性を提示した。

一般社団法人全国訪問看護事業協会の中島朋子委員は「積極的役割を担う医療機関には6つの役割が求められているが、すべてに取り組めている医療機関は多くないのではないか。特に夜間・休日の急変時対応は、訪問看護が24時間対応で支援しているのが実態」と現場の状況を説明。「詳細な調査が必要で、その上で在宅医療の体制評価をしていただけるとよい」と求めた。

広島県では独自調査で6つの要件をすべて満たした医療機関を手挙げ方式で設定しているが、北原委員は「手挙げ方式でインセンティブも明確でないため、本来中心的な役割を果たしているはずの医療機関が必ずしも含まれていない可能性がある」と課題を指摘した。

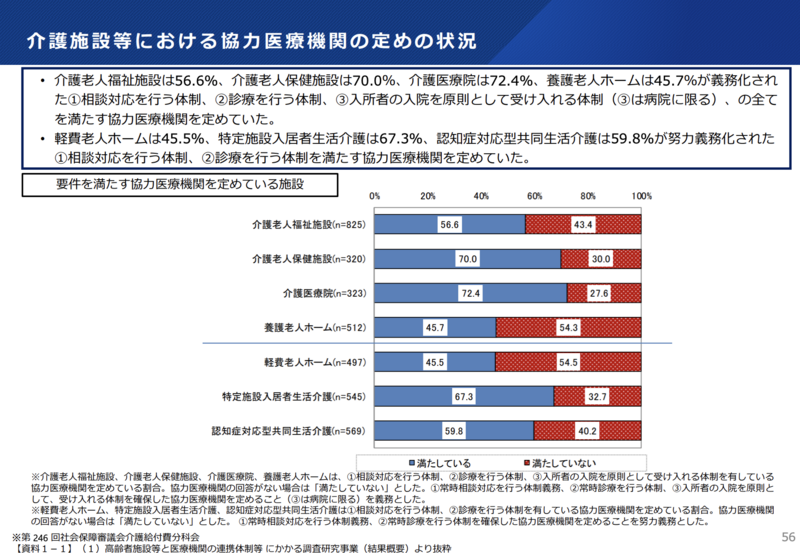

協力医療機関の確保、「見つけられない」が3割

3つ目の論点は医療と介護の連携について。特に介護保険施設における協力医療機関の確保が焦点となった。

公益社団法人全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は、改定検証調査の結果を引用し「協力医療機関を設定できていない理由として『周辺に医療機関がない』という回答が、過疎地域型で最も高い割合となっている」と説明。地域による医療資源の偏在が課題となっていることを示した。

公益社団法人全国老人福祉施設協議会の瀬戸雅嗣委員は「特別養護老人ホームには看護職員の配置が義務づけられており、医療機関との連携はあくまでも配置看護職員への専門的アドバイスや協力であることを基本として押さえておくべき」と強調した。

訪問看護の専門性、地域のケア力向上に寄与

中島委員は訪問看護の役割について、「訪問看護は居宅だけでなく、介護施設やグループホーム、医療的ケア児が通う学校など、様々な暮らしの場に出向いている。これらが地域のケア力向上につながっている」と述べた。

その上で、訪問看護事業所に勤務する専門看護師が195名、認定看護師が1160名、特定行為研修修了者が246名と、専門性の高い看護師が年々増加していることを紹介。「こういった実践活動がさらに拡大される方策が必要。医療計画にもしっかりと目標値を定めていただきたい」と要望した。

介護支援専門員の参画を求める声も

一般社団法人日本介護支援専門員協会の山口浩志委員からは、医療計画の策定プロセスへの参画を求める意見が出された。「急性病院に入院した後も、介護支援専門員は担当者として伴走している。地域の医療構想がどう変化していくかは、その後のケアマネジメントや社会資源の構築に直結する。都道府県の地域医療構想の会議に介護支援専門員を入れていただけると、将来構想のイメージができる」と訴えた。

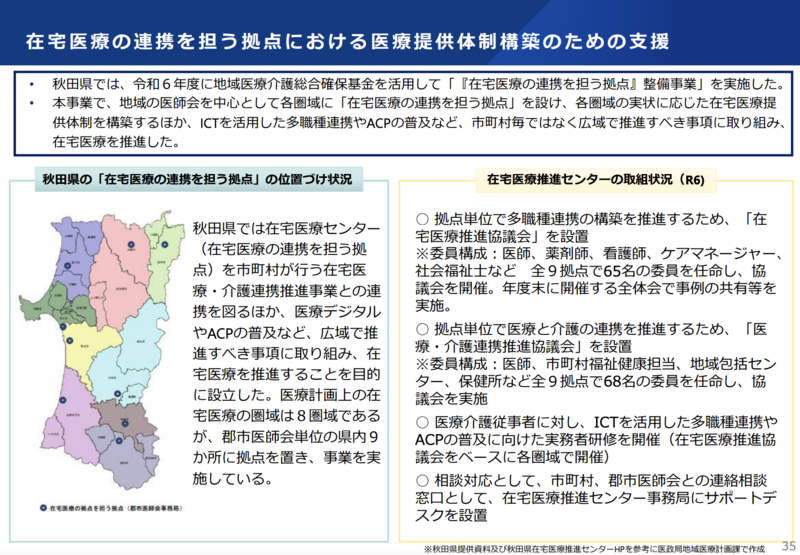

地域医療介護総合確保基金の活用促進へ

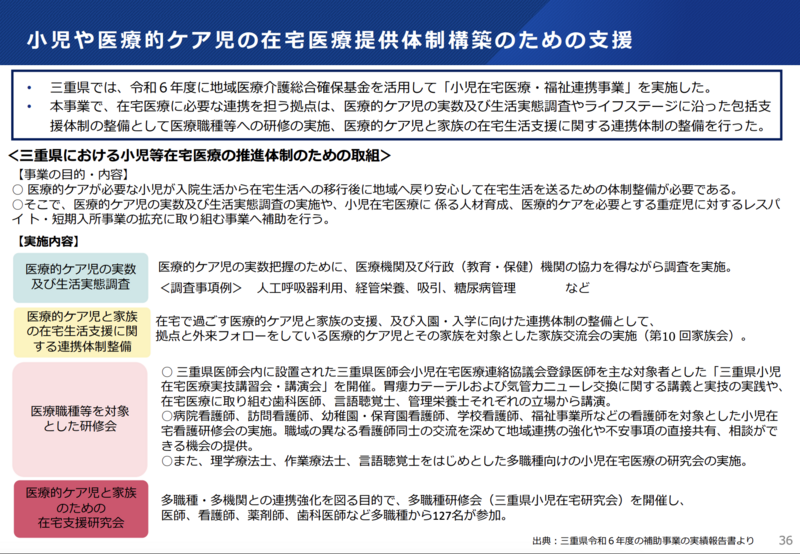

事務局は、拠点整備の後押しとして地域医療介護総合確保基金の活用事例を紹介した。秋田県では令和6年度に同基金を活用し、地域の医師会を中心に各圏域に拠点を設置。ICTを活用した多職種連携やACPの普及などに取り組んでいる。三重県では医療的ケア児の実態調査やライフステージに沿った包括支援体制の整備を実施した。

一般社団法人全国在宅療養支援医協会の島田潔委員は「地域医療構想と医療計画を進めるには地域の事業者の参画が不可欠で、費用もかかる。基金の対象事業ごとの配分や実施状況を示してほしい」と要望。その上で「大きな団体が基金を申請しても、実際に現場で動く事業所に必要なコストが支払われていないケースもある。下請け法もできたので、基金の審査・受付段階からの指導をお願いしたい」と述べた。

1月の取りまとめへ、年内に集中議論

ワーキンググループは年内に議論を重ね、令和8年1月頃に取りまとめを行い、親会議である「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」へ報告する予定。令和9年度からの医療計画後期に向けた具体的な方向性が示されることになる。