医学博士(解剖学教室)が贈る解剖学に基づいた理学療法新シリーズ

膝関節は、大腿骨・脛骨・膝蓋骨、そして腓骨を含む複雑な構造によって成り立ち、その形状や連動性は動作や症状の現れ方に大きく影響します。本セミナーでは、膝関節の“形態”を、実際の“動き”や“痛みの発生源”と結びつけながら理解していきます。

まず、大腿脛骨関節を中心に、膝の骨形態がどのように屈曲や伸展の動きを生み出しているのかを解説し、大腿骨と脛骨の形状差がロールバックや内外旋の特性にどのように影響するかを整理します。

次に、膝蓋大腿関節に着目し、膝蓋骨の軌道・Q角・内側広筋斜頭線維の役割など、膝前面痛や伸展制限につながりやすい要素を構造から紐づけて説明します。膝蓋骨の上下移動と半月板の関係など、臨床で見落とされやすい視点にも触れます。さらに、腓骨や外側支持機構へ視野を広げ、腓骨頭の滑りや腸脛靭帯が外側型膝痛にどのように関わるのかを動作と結びつけながら整理します。

最後に、歩行・立位・階段動作など日常動作の中で、膝関節がどのようにストレスを受け、どの動きが痛みを引き起こすのかを読み解く視点を共有します。

「なぜこの動きで痛みが出るのか?」を解剖学的に説明できるようになること を目指します。

*本セミナーのアーカイブ視聴はPOSTプレミアム会員(https://1post.jp/payments/premiums)のみ可能です。お申し込みの方は、当日のご参加をお願いいたします。

<コンセプト>

- 本セミナーでは、膝関節を “形態解剖 × 機能解剖 × 臨床動作”の三位一体 で理解し、

- 「なぜその評価が必要なのか」「なぜそのアプローチが有効なのか」 を構造から説明できるようになることを目的としています。

- 広義の膝関節は、大腿脛骨関節・膝蓋大腿関節・近位脛腓関節など多軸で構成され、滑り・転がり・回旋・荷重配分が複雑に絡み合う関節です。

- これらを正しく理解することが、臨床での徒手検査・介入の「精度」を高めます。

<概要>

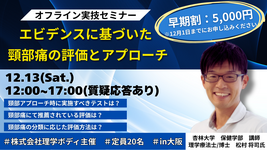

【日時】12月18日(木) 20:00~21:30

【参加費】無料

【参加方法】ZOOM(オンライン会議室)にて行います。

吉田俊太郎

郡山健康科学専門学校理学療法学科/理学療法士

博士課程を解剖学教室で修了し、以来、解剖学を専門とした教育・研究に取り組んでいます。これまでに、全国で100回以上、理学療法士や作業療法士を対象に、解剖学に基づくセミナーを開催し、股関節、肩関節、体幹編など、様々な部位の評価やアプローチ方法についてお話しをしてきた。

.png)