厚労省が第3回検討会を開催、医療機関機能の分化・連携が焦点

厚生労働省は8月27日、第3回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会を開催し、2040年を見据えた新たな地域医療構想策定ガイドラインについて議論した。2027年度から開始予定の新構想では、人口減少と高齢化の進行に対応した医療提供体制の再編が主要テーマとなったが、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(PTOTST)に直接関わる具体的な議論は限定的だった。

医療機関機能の再分類、回復期リハは「専門等機能」に位置づけ

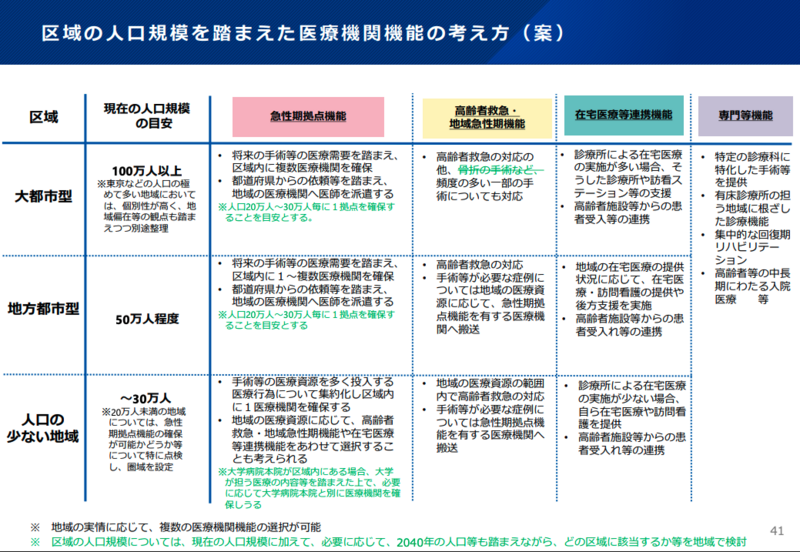

新構想では医療機関機能を「急性期拠点機能」「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「専門等機能」の4つに分類する。この中で回復期リハビリテーションは「専門等機能」として位置づけられ、集中的なリハビリテーション提供機能として整理された。

人口規模に応じた医療機関の役割分担も明確化される。人口20万~30万人ごとに1つの急性期拠点機能の確保を目安とし、地方都市型・大都市型・人口の少ない地域でそれぞれ異なる機能配置を想定している。

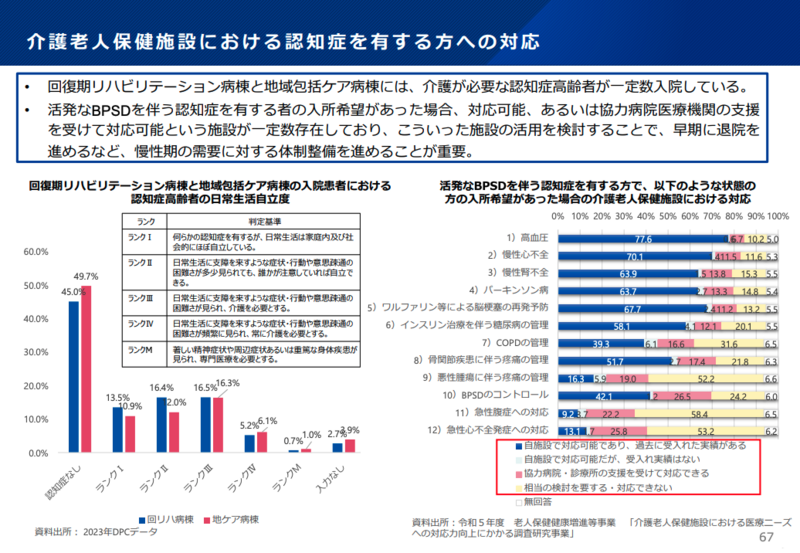

介護老健施設でのリハビリ機能に注目

医療と介護の連携強化に関する議論では、介護老人保健施設でのリハビリテーション機能の重要性が取り上げられた。全国老人保健施設協会会長の東憲太郎構成員は「昨年12月の新たな地域医療構想に関する取りまとめの中で、リハビリテーションについて『入院での早期のリハビリテーションや集中的なリハビリテーションが効果的な場合は入院でのリハビリテーションを提供しつつ、それ以外の場合には介護老人保健施設等の他施設とも連携しながら適切な場でリハビリテーションを提供することが求められる』と記載されている」と述べ、急性期病棟からのトリアージ先として老健施設を位置づけるよう検討を求めた。

大学病院の人材派遣、リハビリ専門職への言及も

長崎大学病院長の尾﨑誠構成員(全国医学部長病院長会議)は「大学病院の地域への医療人材貢献には医師だけではなく歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーションセラピストなども含めて検討しても良いのではないか」と発言し、大学病院による広域的な人材派遣の対象にリハビリテーション専門職も含めることを提案した。ただし、これは一構成員の意見であり、検討会としての方針決定には至っていない。

東京の特殊性で激しい議論

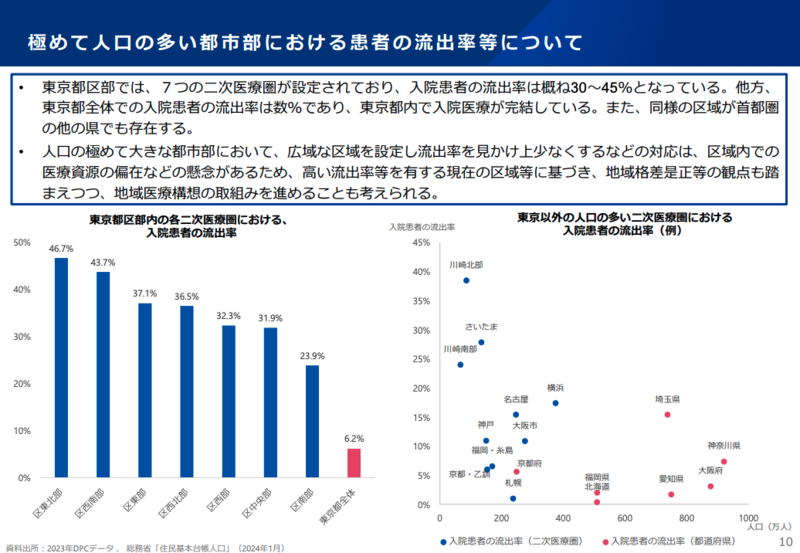

会議では東京都の医療圏設定について活発な議論が交わされた。公益社団法人全日本病院協会副会長の猪口正孝構成員は「都民のほとんどが東京を一つの医療圏と思っている。東京で働いている医療陣も一つの医療圏と考えている」と主張し、現在の13の二次医療圏による分割設定の問題点を指摘した。

一方で事務局は、東京を一つの医療圏とした場合の「区域内での医療資源の偏在などの懸念」を示し、「高い流出率等を有する現在の区域等に基づき、地域格差是正等の観点も踏まえつつ、地域医療構想の取組を進めることも考えられる」との見解を示した。

合意形成プロセスの重要性を強調

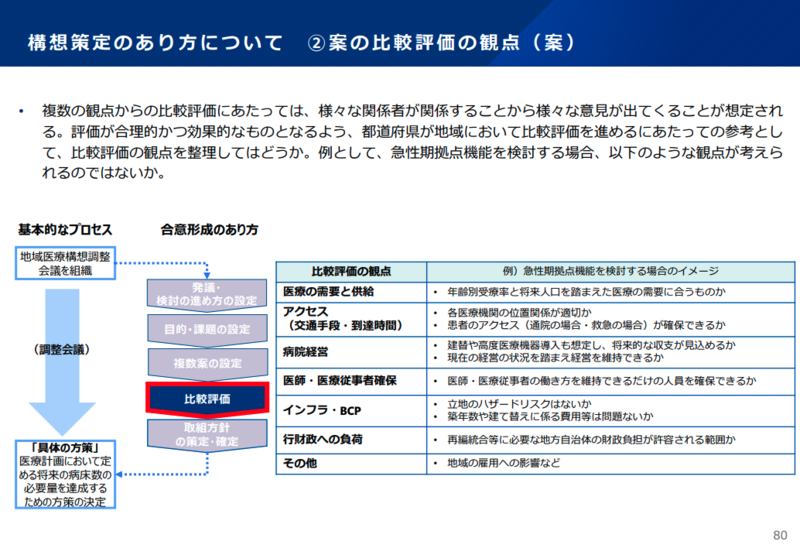

新構想の策定プロセスについて、福島県保健福祉部次長の玉川啓構成員は「地域の行政・医療関係者が困ることなく成果が生まれるようなガイドラインを作るためにも、実務を重ねた都道府県と意見交換を行い、課題や改善方策の洗い出しを行ってほしい」と要望した。

事務局は他の行政分野の事例を参考に、複数案の比較評価による合意形成プロセスを提案。「医療の需要と供給」「アクセス」「病院経営」「医師・医療従事者確保」などの観点から複数案を評価し、関係者間での納得を得ながら進める手法を示した。

今後のスケジュール

新たな地域医療構想は2027年度から開始予定で、今後ガイドラインの詳細検討が進められる。PTOTST関連では、専門等機能としての回復期リハビリテーションの具体的な基準設定や、医療と介護の連携におけるリハビリテーション専門職の役割などが今後の焦点となりそうだ。

検討会では引き続き、各都道府県での具体的な実施方法や支援策について議論を重ねる予定となっている。

【合わせて読む】