有料老人ホーム「登録制」導入へ― 囲い込み対策で規制強化、入居者保護へ

11月10日に開催された第128回社会保障審議会介護保険部会では、有料老人ホームの運営適正化と入居者保護を目的に、「登録制」導入の方向性が中心議題となった。中重度の要介護者や医療的ケアを要する高齢者が入居する施設に対し、現行の届出制から事前規制である登録制に移行する方針が厚生労働省から示された。

登録制導入の背景

厚労省資料によると、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を介護保険事業計画で把握している自治体は約3割にとどまる。一方、サービス付き住宅の96%が有料老人ホームに該当するなど、現行制度下では監督体制が十分でない実態が浮き彫りになった。

全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は、「登録制は中重度者のみならず、すべての有料老人ホームに適用すべき」と主張。一方で、橋本康子委員(日本慢性期医療協会会長)は「過度な規制強化で利用しにくくなる懸念もある」と述べ、制度の柔軟運用を求めた。

「囲い込み」問題への対策強化

今回の議論で最も白熱したのが、住宅型有料老人ホームでの「囲い込み」問題だ。入居時に自社のケアマネジャーへの変更や関連事業所のサービス利用を入居条件とする事例が報告されており、利用者の意思やケアプランの中立性を損なうとの懸念が相次いだ。

-

小林広美委員(日本介護支援専門員協会副会長)は、「入居条件として自社サービス利用を求められるケースが現場で頻発しており、ケアマネの独立性が脅かされている」と指摘。

-

及川ゆりこ委員(日本介護福祉士会会長)も、「囲い込みは利用者の権利制約であり、介護保険制度の信頼を揺るがす」と強い懸念を表明した。

厚労省は、契約書や重要事項説明書への入居対象者・契約内容の明記義務化や、紹介事業者への透明化義務(手数料明示など)を検討項目として示した。また、「かかりつけ医やケアマネ変更を入居要件とすることの禁止」を法令で明確化する方針も提示された。

現場と利用者の声

長崎県の小崎雅秀参考人(大石賢吾委員代理)は、「住宅型有料老人ホームの数が介護保険施設を上回っており、登録制導入により自治体事務が倍増する」として、十分な準備期間を求めた。一方、和田誠委員(認知症の人と家族の会代表理事)は、「多くの高齢者や家族が住宅型ホームを介護保険施設と誤認している」と指摘。「契約書は読みやすく、誤解を防ぐ表現に改めるべき」と訴えた。

石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会副理事長)は、「登録施設を明確に区別できるよう『登録有料老人ホーム』といった表示制度を設け、利用者に分かりやすくすべき」と提案した。

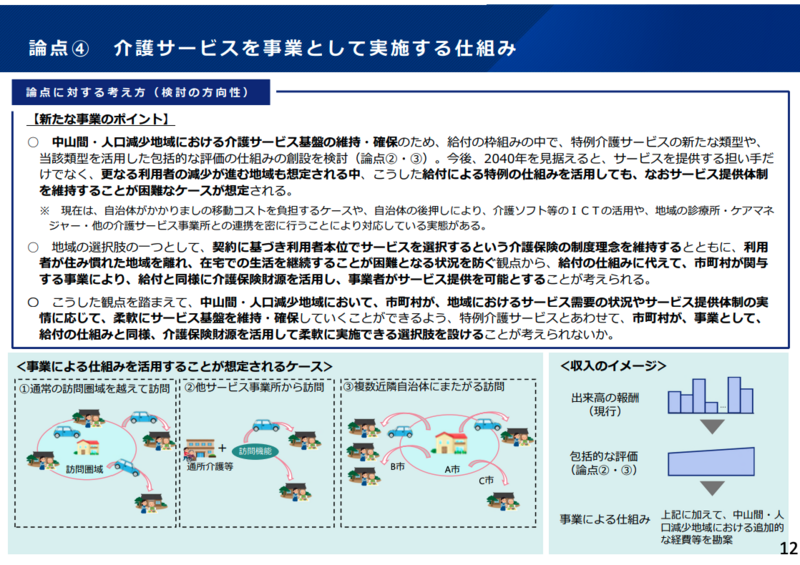

中山間・人口減少地域の介護維持へ ― 新たな事業枠組みを提示

厚労省は、人口減少地域で介護サービスを維持するための新たな事業枠組みを提案した。市町村が介護保険財源を活用して、訪問範囲の拡大や複数自治体の連携を柔軟に行えるようにするもので、地域支援事業の一類型として実施を想定している。

粟田主一委員(浴風会)は「廃校や旅館などの遊休施設を転用し、小規模な地域拠点として再生する動きが出ている。こうした創意工夫を制度的に後押ししてほしい」と述べ、現場発の工夫を評価した。

包括的評価と特例介護サービスの新類型

訪問介護では、出来高制から月単位定額の包括報酬制を選択できる仕組みを検討。要介護度や体制に応じて多段階で設定し、加算も包括化する方向が示された。及川ゆりこ委員は「人員配置基準を一定程度維持したうえでICT活用を支援すべき」と述べた。第10期計画期間(2027年度~)からの実施を目指し、第9期中に詳細設計を進める方針が示された。

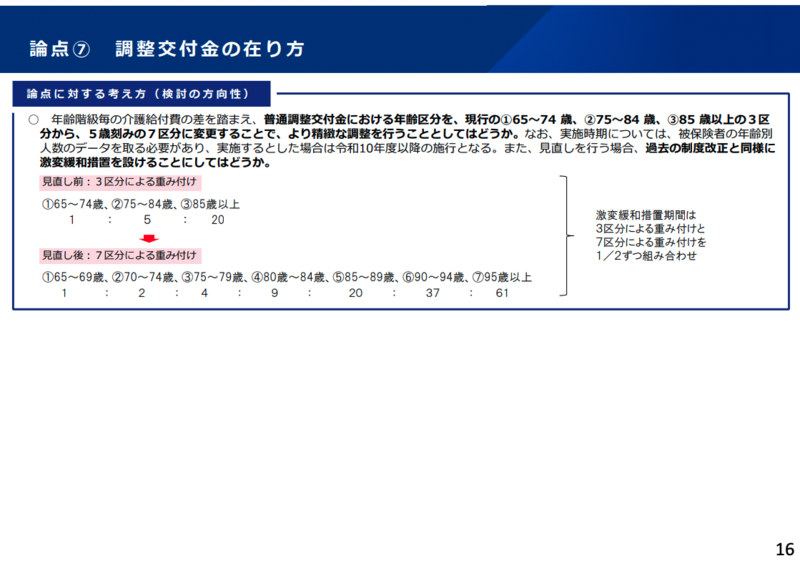

また、調整交付金の年齢区分を3区分から7区分へ細分化する案も提示され、2040年に向けた精緻な財政配分が検討される見通しとなった。

地域包括ケア・総合事業の見直し ― 「訪問サービス低下」に危機感

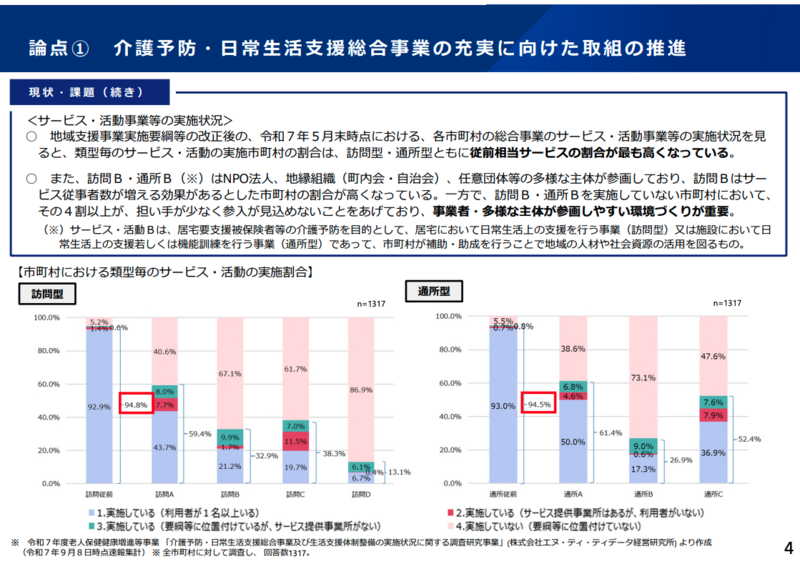

介護予防・日常生活支援総合事業については、訪問型・通所型ともに「従前相当サービス」が依然9割を占め、訪問型B・通所型Bの導入が進まない現状が報告された。

和田誠委員は「訪問型利用者は11年間で約4万人減少している」と指摘し、介護離職や老老介護の深刻化に警鐘を鳴らした。

石田路子委員は「地域差が大きく、実態把握が不十分」と述べ、再調査を求めた。

厚労省は、効果検証手法の具体化、都道府県による伴走支援、データ収集の新仕組み導入を提示。特に短期集中型の「サービスC」については、介護レセプトを通じた国による効果検証を進める方針を示した。

小崎雅秀参考人は「収益性の低さが普及を妨げている」として、インセンティブ導入を要望した。

認知症施策の推進 ― 「本人と家族の参画」を基本に

認知症施策では、本人・家族の参画推進、医療と介護の連携強化、診断後支援(ピアサポート等)の充実が提案された。

和田誠委員は「本人参画が形式化しないよう留意が必要」と述べ、家族も含めた実質的な関与を求めた。

粟田主一委員は「都道府県の医療施策と市町村の介護施策を連携させる記載を計画に明記すべき」と提案。

橋本康子委員も「軽度認知障害(MCI)だけでなく中期・末期を見据えた段階的支援が必要」と述べた。

養護・軽費老人ホームの経営支援へ ― 赤字施設6割、自治体の伴走支援を

養護老人ホーム・軽費老人ホームの経営難が報告され、全国老施協の山田淳子委員は「収支赤字施設が6割に達しており、積立金取り崩しに頼る運営が続く」と訴えた。

都道府県による広域支援や伴走支援体制の整備を求める声が相次いだ。

部会長総括と今後の方向性

菊池馨実部会長(早稲田大学)は、「登録制導入や囲い込み対策は、事業者の負担と入居者保護の両立が求められる。現場の声を丁寧に反映しつつ、制度設計を進めたい」と総括。次回部会では、登録制の制度設計と地域支援事業の新枠組みについて、さらに具体的な検討を行う予定です。