13日、社会保障審議会医療保険部会の第203回会合が開催され、高齢者医療における負担のあり方や金融所得の勘案について議論が行われた。現役並み所得の判断基準の見直しや、窓口負担の在り方について、委員からは負担能力に応じた見直しを求める意見が相次いだ一方で、激変緩和や公費負担のあり方について慎重な検討を求める声も出された。

現役並み所得基準の時点更新を提案

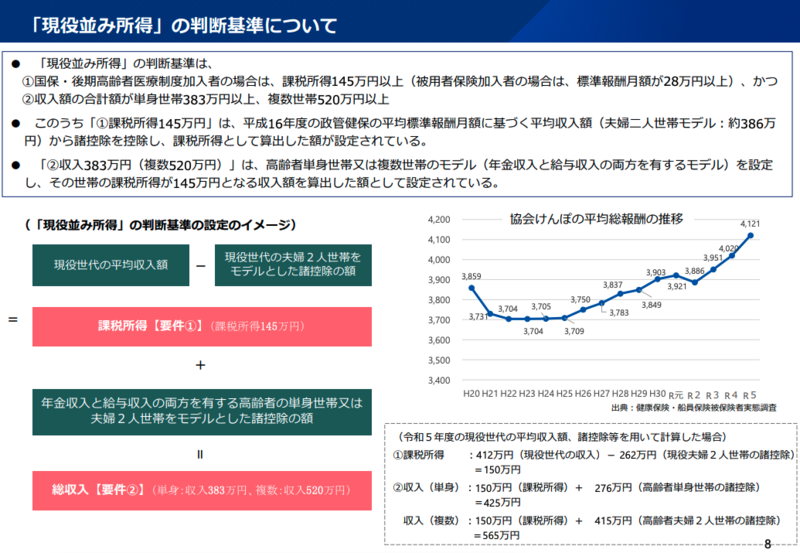

厚生労働省は会合で、後期高齢者の3割負担の対象となる「現役並み所得者」の基準について、時点更新を含めた見直しを提案した。資料によると、現行の課税所得145万円という基準は平成16年の協会けんぽの標準報酬平均値(386万円)を基に設定されたものだが、直近では協会けんぽの平均総報酬が伸びてきているという。

事務局は「収入が上がってきている。今の状況に合わせた形にしていくと、課税所得が145万から150万、単身の収入要件が383万から425万、収入の複数世帯については520万から565万という形で基準が上がる」と説明した。

現役世代の過重負担を問題視

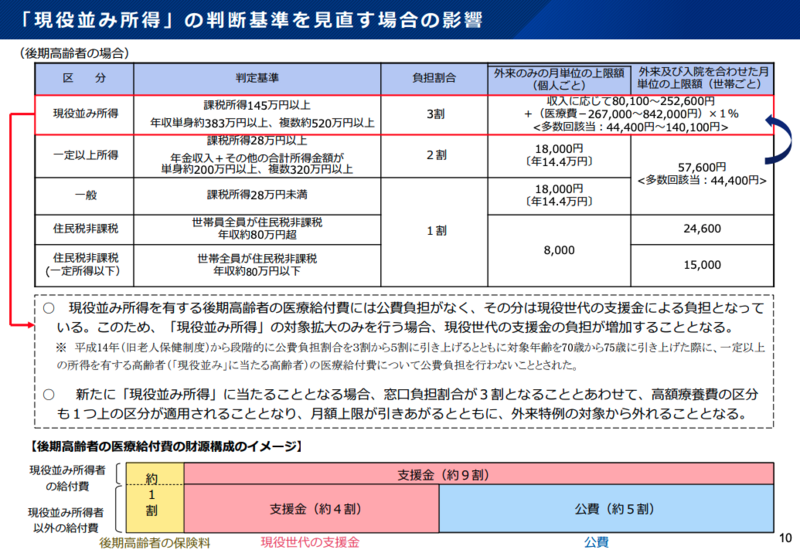

健康保険組合連合会の佐野雅宏会長代理は、現役並み所得者の医療給付費に公費負担が入っていない点を強く問題視した。「本来公費負担すべき金額は5000億円を超えている。現役世代が負担する後期高齢者の支援金全体額が約7兆5000億の中で、5000億という大変大きな割合を占めている」と指摘。「この部分がまさに現役世代の過重な負担になっている。公費の取り扱いについては早急に見直しを検討いただきたい」と訴えた。

財政構造図によると、現役並み所得者(3割負担)については医療給付費の公費の部分がなく、現役の支援金が当てられる構造になっている。これに対し、1割負担・2割負担の方は「1対4対5」(保険料:現役の支援金:公費)という構造だ。

窓口負担の年齢区分見直しも論点に

佐野委員はさらに、「健康寿命が延伸し、高齢者の受診日数も減少している等、改善傾向にある。所得も増加しており、いわば高齢者の状態像が変わってきている」として、高齢者の定義や年齢区分、負担割合を見直す時期に来ているとの認識を示した。

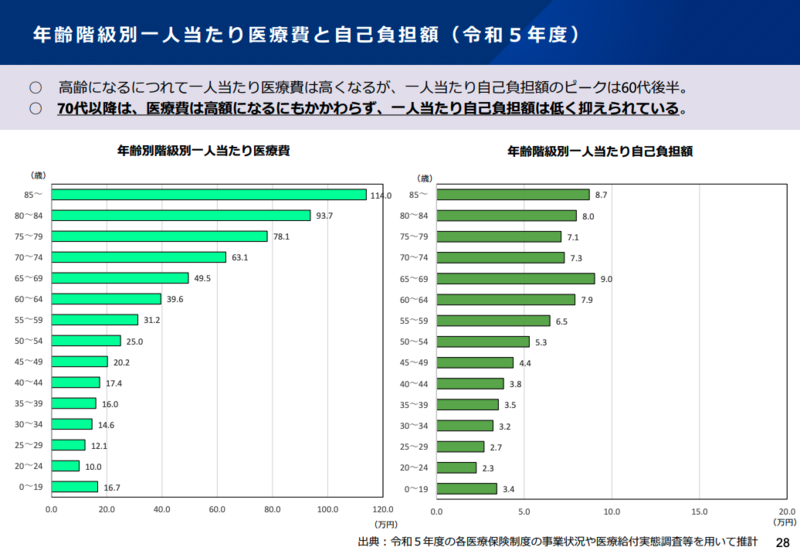

全国健康保険協会の北川博康理事長も同様の見解を示し、「受診状況、健康状態が改善傾向にあり、所得額も増加傾向にある一方で、現役世代の負担が年々増えている」と強調。1人当たり医療費の分布を引用し、「年齢が上がるにつれて増加という大きなトレンドはあるが、1人当たり自己負担額がそのようになっておらず、60代から70代で自己負担額に大きな差がある。この点にも着目しながら給付と負担のバランスについて検討をお願いしたい」と述べた。

金融所得の勘案、実務面で課題も

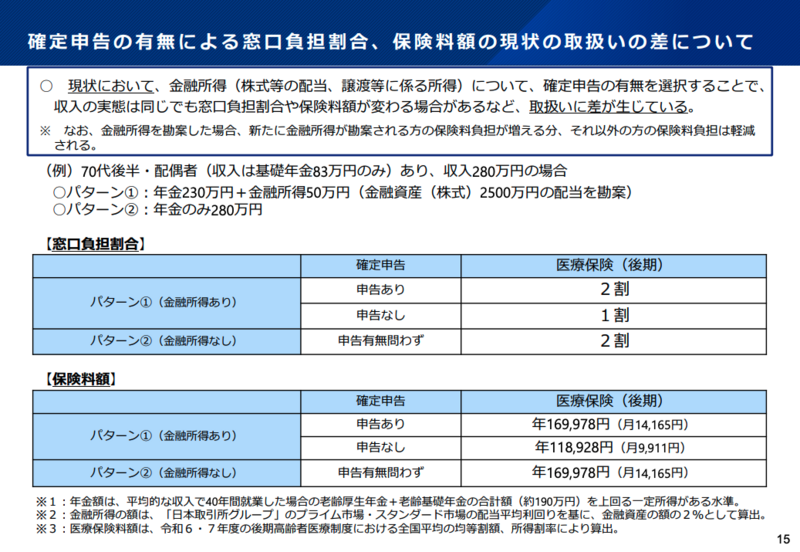

もう一つの大きな議題である金融所得の勘案については、厚生労働省が法定調書方式による所得把握の仕組みを提案した。論点は現在、上場株式の配当等について確定申告を行えば課税所得として保険料や窓口負担に勘案されるが、源泉徴収で終われば勘案されないという「不公平な取扱い」が生じているという。

実例では、年金230万円と金融所得50万円の世帯が、金融所得を申告すれば窓口負担2割となるが、申告せずに源泉徴収で終われば1割負担となる事例が示された。

これに対し、佐野委員は「全世代型社会保障の観点から検討すべき」としながらも、「法定調書方式により金融所得を把握する仕組みは理解するが、どういう所得をどこまで勘案するのか、国保だけなのか被用者保険も含めるのか、慎重に検討すべき」と述べた。

北川理事長は「金融所得の勘案には所得情報の把握、事務フローといった実務面の課題が非常に多い。特に被用者保険においては、保険者が金融所得を把握していくということは実態上極めて難しい」と指摘。「どちらかといえば税で考えていただくということの方が合理性が高いのではないか」との見解を示した。

医療DX推進に国の支援求める声

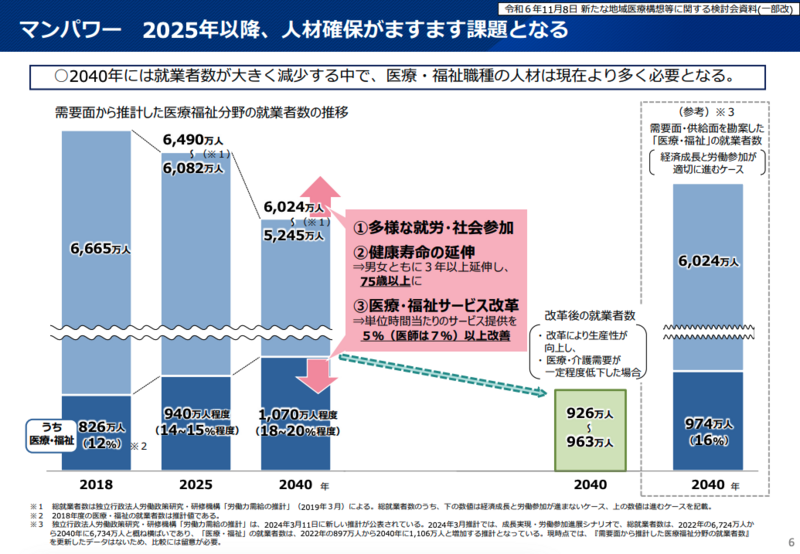

会合ではこのほか、医療機関の業務効率化や職場環境改善についても議論された。2040年に向けて医療福祉従事者の需要が全就業者の18〜20%まで増加する試算が示された。ただし、サービス提供体制改革による生産性向上を実現できれば16%に抑制できるとされており、業務のDX化推進が喫緊の課題として取り上げられた。

日本医師会の城守国斗常任理事は「DXの導入において大変多大なイニシャルコストが発生している。ランニングコストもかなり負担になっている。多くの費用負担については、補助を含めて使いやすい運用となっている形の支援策をしっかりと要望したい」と訴えた。

日本病院会の島弘志副会長も「導入コスト、イニシャルコスト、ランニングコストがかかるので導入が非常に厳しいという施設が多いのが現実。何としてでも国として支援をしていただきたい」と述べた。

一方、日本労働組合総連合会の林鉄兵副事務局長(平山参考人が代理出席)は、資料48ページの論点にある「業務効率化を実現した場合の人員配置基準の緩和」について懸念を表明。「人員配置基準は質の確保・向上を前提としたもの。業務効率化と人員配置基準の柔軟化を結びつけて論じるのは違うのではないか」との見解を示した。

日本看護協会の任和子副会長も「ICTの導入によって所要時間は多少減らすことができても、人員自体を減らすことができるようなものではない。患者に提供される医療・看護の安全の担保の観点、職員の労働負荷への影響の観点から慎重な検討が必要」と述べた。

部会では今後、これらの論点についてさらに検討を深めていく方針。田辺国昭部会長(東京大学大学院法学政治学研究科教授)は金融所得勘案の議題を締めくくる際に「医療保険における金融所得勘案については様々な省庁の施策に関係すると思われるので、関係省庁とも連携しつつ進めていただければ」と述べた。

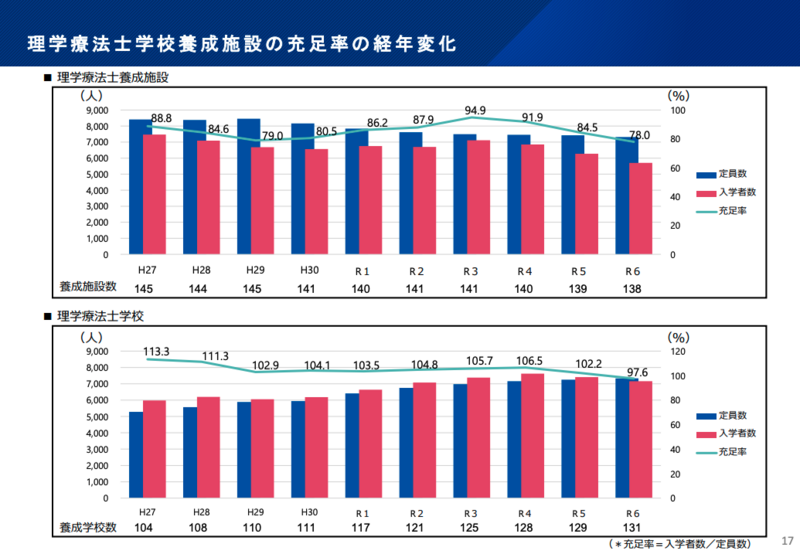

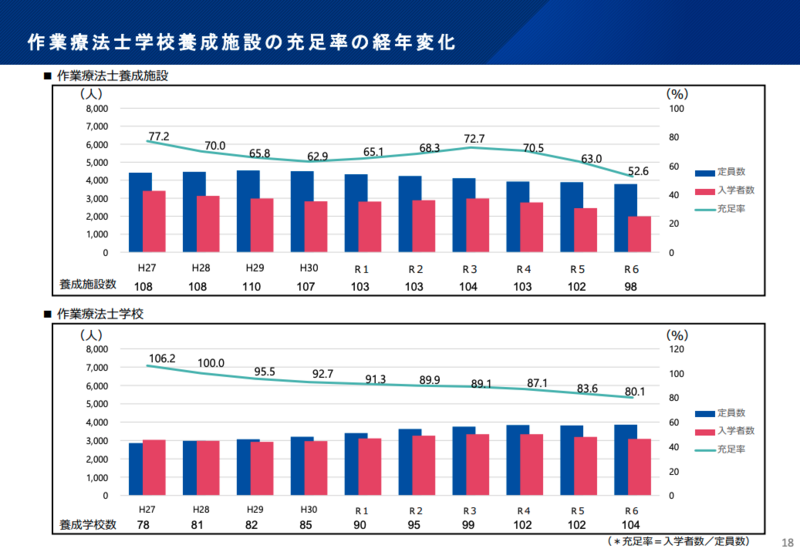

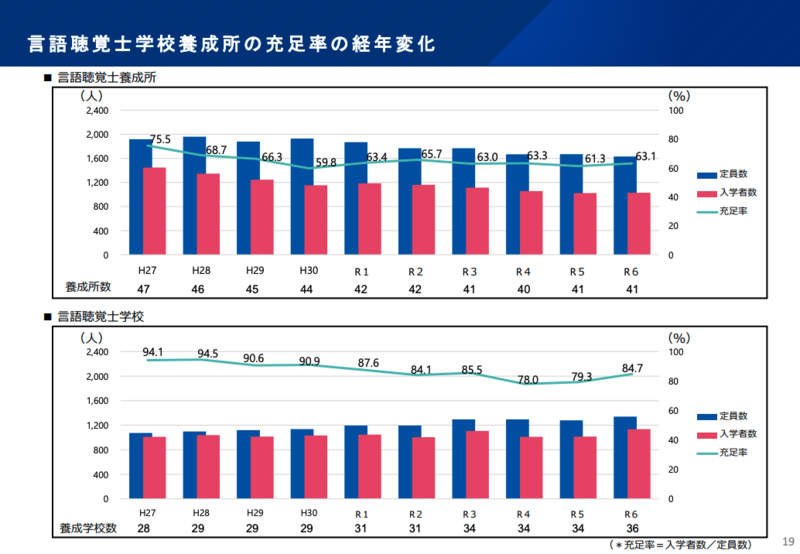

養成校の定員充足率低下、議論は低調

看護師や理学療法士など医療関係職種の養成校について、定員充足率が低下傾向にあることが詳しく示された。事務局は看護師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の養成校について「近年定員充足率が低下傾向」「都道府県別に見てもかなり地域差がある」と説明。また、看護補助者や医師事務作業補助者についても確保が難しくなっている状況を示した。

論点では「医療から他産業への人材の流出といったことも指摘されている中で、医療職種の安定的な賃上げができる環境整備が必要ではないか」と問題提起された。事務局は、先行して議論した医療部会では「地元に若者が定着する養成校の存在は非常に重要」という意見がある一方で、「人口が減少していく中で医療職種の需給見通しも踏まえつつ養成校の今後を考えていくべき」という両論があったことを紹介した。

しかし、この日の医療保険部会では、養成校の定員充足率低下や他産業への人材流出について委員から具体的な発言はほとんどなかった。委員の関心は医療DXの導入コストへの国の支援や、人員配置基準の緩和に対する慎重論、医療職の賃上げの必要性といった点に集中した形となった。