厚生労働省は2025年11月27日、第205回社会保障審議会医療保険部会(部会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開催しました。

今回の部会では、かねてより議論が続いていた「OTC類似薬」の保険給付の在り方や、第4期医療費適正化計画における「効果が乏しい医療(低価値医療)」の具体例追加、さらに国民健康保険(国保)の賦課限度額引き上げなど、国民生活や医療現場に直結する重要テーマについて議論が交わされました。議論の要点をレポートします。

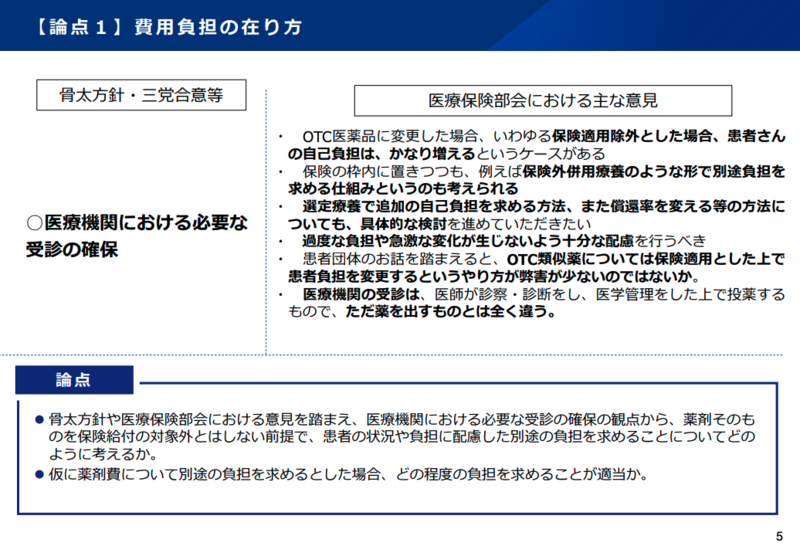

OTC類似薬:「保険外し」は見送り、「別途負担」の導入検討へ

市販薬(OTC医薬品)と同様の成分を含む医療用医薬品、いわゆる「OTC類似薬」の取り扱いについて、厚労省は「薬剤そのものを保険給付の対象外とはしない」ことを前提に、患者に「別途の負担」を求める方向性を提示しました。

これまで財務省等から「保険適用からの除外(保険外し)」を求める声が上がっていましたが、患者団体や医療関係者からの強い懸念を踏まえ、保険給付自体は維持する方針に傾いた形です。

事務局は、論点として「費用負担の在り方」「配慮が必要な者の範囲」「対象薬剤の範囲」の3点を提示しました。

この方向性に対し、委員からは概ね賛同の意見が出されましたが、具体的な制度設計については慎重な議論を求める声が相次ぎました。

健康保険組合連合会会長代理の佐野雅宏委員は、「薬剤そのものを保険給付の対象外としない前提で、別途の負担を求めることについては現実的な方向性だ」と評価した上で、現役世代の負担軽減の観点から「可能な限り新たな負担の対象とすることも検討してほしい」と述べました。

一方、日本労働組合総連合会副事務局長の林鉄兵委員は、「単純に保険適用から外すことは難しい」としつつ、「国民・患者が理解し納得できる制度となるよう、複雑にならない制度にする必要がある」と注文を付けました。

日本医師会常任理事の城守国斗委員は、「まずは保険対象外とせずに別途の負担を求める制度としてスタートしていくことには一定の合理性がある」と述べつつ、価格設定については「セルフメディケーションでの対応が可能な患者さんがOTC薬の利用を積極的に検討するような価格設定が一つの目線ではないか」と指摘しました。

また、上智大学経済学部教授の中村さやか委員からは、「子どもへの配慮」について鋭い指摘がありました。「自治体の子ども医療費助成の競争により、過度な助成が行われているのではないかという見方もある」とし、一律に負担を求めない形にすると「医学的にメリットが少ない、場合によっては有害になるような過剰な医療利用に歯止めがかからない」と懸念を示しました。

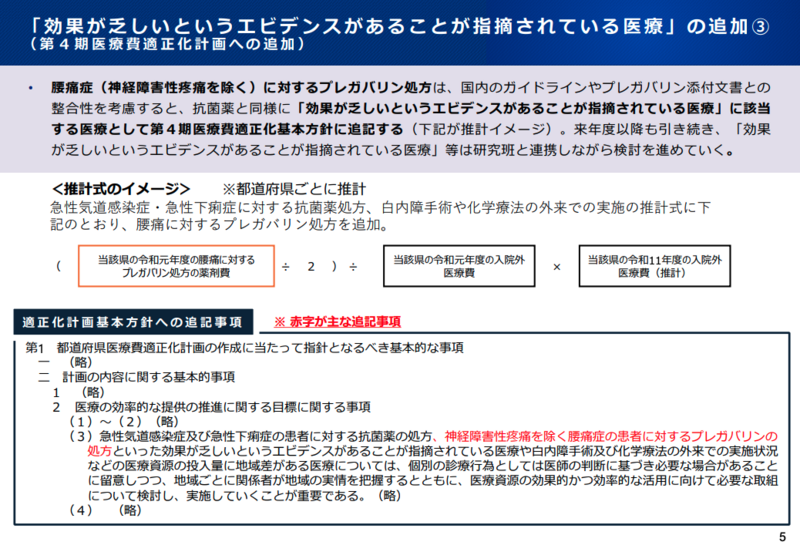

「効果が乏しい医療」にリリカ(プレガバリン)の腰痛処方を追加へ

第4期医療費適正化計画における「医療資源の効果的・効率的な活用」について、厚労省は新たな具体例を追加する方針を示しました。

これまで例示されていた「抗菌薬」などに加え、新たに「神経障害性疼痛を除く腰痛症に対するプレガバリン(商品名:リリカ等)の処方」を、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」として追加することが提案されました。

これに対し、日本医師会の城守委員は「神経障害性疼痛がある腰痛に関しては効果があるとなっているため、今回の対応は適切だろう」と理解を示しました。しかし、「現場の審査において画一的な対応を取られるのではなく、個別事例には適切に対応していただきたい」と釘を刺しました。

日本病院会副会長の島弘志委員は、「常識とされていたものが何年か経つと非常識になることは実際の臨床で経験している。無駄なことはやらないのは原則であり、こういった取り組みは非常に重要だ」と賛意を示しました。

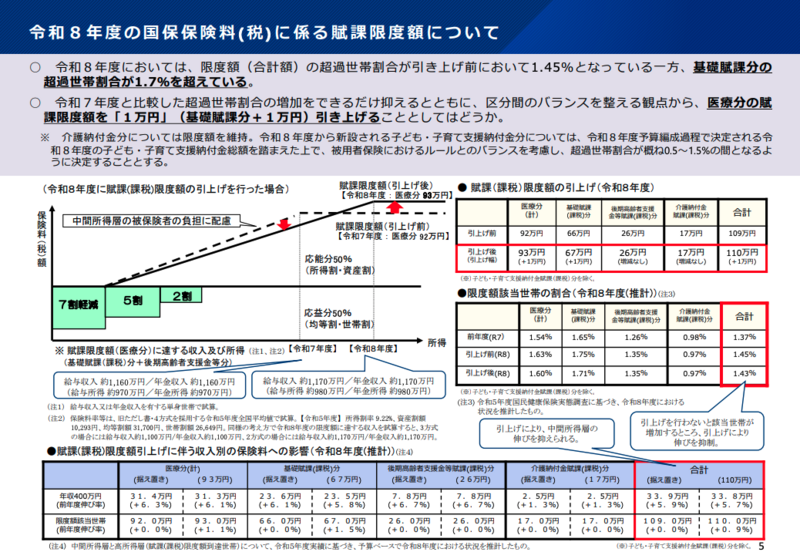

国保保険料、賦課限度額を1万円引き上げへ

国民健康保険の保険料(税)について、厚労省は令和8年度(2026年度)の賦課限度額(上限額)を引き上げる案を提示しました。

具体的には、医療分を現行の92万円から93万円に、基礎賦課分を66万円から67万円にそれぞれ1万円引き上げ、全体の限度額を現在の109万円から110万円とする提案です。これは中間所得層の負担増を抑制し、負担能力のある層に応分の負担を求める狙いがあります。

この提案に対し、全国老人クラブ連合会理事の兼子久委員は「高額所得者にも(所得に対して)同じ率で負担いただくのが基本だろう」と述べ、「将来的には上限額をなくすような方向も検討していただきたい」と、より踏み込んだ意見を述べました。

医師国保組合への補助見直しに強い反発

今回の部会で特に激しい議論となったのが、医師国保組合などの国民健康保険組合に対する国庫補助の見直し案です。厚労省は、所得水準が高い組合や医療費適正化の取り組みが低調な組合に対し、現行13%の定率補助を例外的に引き下げる(12%・10%)案を提示しました。

これに対し、関係団体からは強い反発の声が上がりました。

日本医師会の城守委員は、「昨今の物価・人件費の上昇で医療機関経営は大変厳しい。あまりにも唐突・拙速な提案であり、当会としては受けることはできない」と明確に反対を表明しました。 日本薬剤師会副会長の渡邊大記委員も、「我々の業界にも薬剤師国保があるが、大変厳しい財政状況にある」とし、組合の存続に関わる問題だとして慎重な検討を求めました。

医療DXと人員基準の緩和には慎重論

医療機関の業務効率化・職場環境改善に関しては、医療DXの推進やタスク・シフト/シェアの推進が議論されました。特に、DX化による業務効率化を前提とした「人員配置基準の柔軟化(緩和)」の検討について、現場側から懸念が示されました。

連合の林委員は「人員配置基準の緩和により現場の負担が増えたり、勤務環境が悪化すれば患者の利益を損なう」とし、「この段階で検討するのは時期尚早ではないか」と指摘しました。

日本看護協会副会長の任和子委員も、「DXにより超過勤務は多少減らせても、人員自体を減らすことができるようなものではない」と述べ、患者の安全や職員の労務負荷の観点から慎重な検討を求めました。