令和7年度第7回入院・外来医療等の調査・評価分科会

中央社会保険医療協議会の専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」の第7回会合が7月17日に開催され、地域包括ケア病棟の機能分化と高齢者医療における適切な評価のあり方について重要な議論が展開されました。

地域包括ケア病棟「3機能の特化」を提案

現行制度の限界指摘、救急受入から在宅支援まで役割分担を明確化

地域包括ケア病棟が担う3つの機能(急性期後の受け入れ、緊急時の受け入れ、在宅復帰支援)について、その運用方法を根本的に見直すべきとの提案が相次ぎました。

井川委員は「地域包括ケア病棟の3つの機能を平均的にこなすのではなく、ある程度特化しても良いのではないか」と提案し、実例を交えて説明しました。「私のグループの病院で急性期病院を有しない地域包括ケア病棟で年間1,500件ぐらいの救急患者の搬送を受け入れていた病院がありましたが、地域包括医療病棟ができた段階で速やかに医療病棟に転換しました」

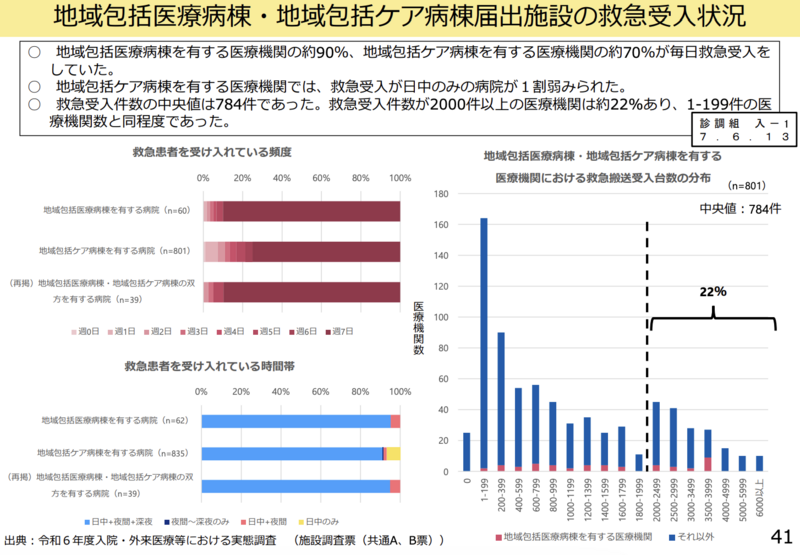

事務局の資料によると、地域包括医療病棟を有する医療機関の約90%、地域包括ケア病棟を有する医療機関の約70%が毎日救急受入を実施していますが、救急受入件数が2,000件以上の医療機関はいずれも急性期病棟を有していることが判明しました。

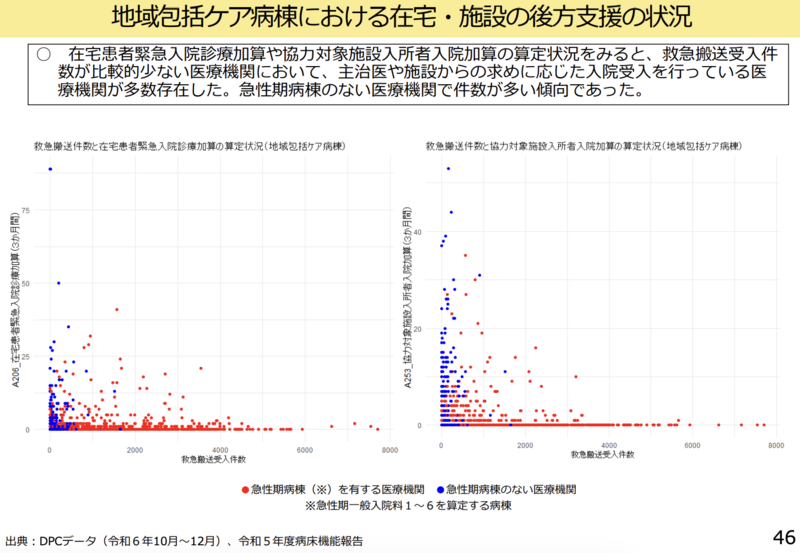

一方で、救急搬送受入件数が比較的少ない医療機関においても、主治医や施設からの求めに応じた入院受入を行っている医療機関が多数存在することも明らかになりました。

マニア委員も「それぞれの病院・病棟の機能というのを明確化していくような方向というのが今後さらに必要なのではないか」と賛同し、機能分化の必要性を強調しました。

高齢者医療で「見えない手間」の評価が課題

ADLや要介護度の多様性、療養上の世話を適切評価へ

高齢者医療において、従来の医療資源投入量では評価できない「療養の手間」について、適切な評価体系の構築が急務であることが浮き彫りになりました。

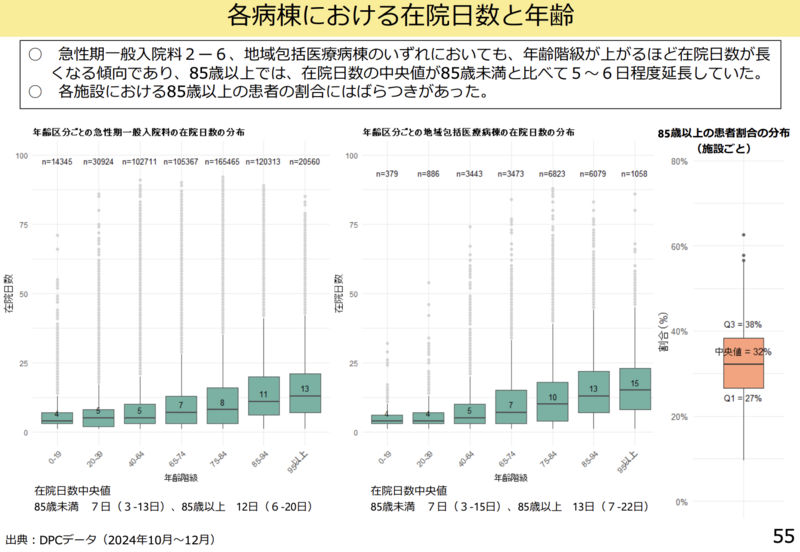

事務局の分析では、85歳以上の高齢患者の在院日数中央値は85歳未満より5〜6日程度長く、年齢階級が上がるほど在院日数が長くなる傾向が明確に示されました。

秋山委員は「85歳以上では救急緊急の割合がかなり高くなっており、令和6年改定で地域包括医療病棟が創設されたのもこうした高齢者救急への対応を主眼としたものでした」と背景を説明した上で、「同一診断分類であってもADL等の状態は多様であり、救急搬送緊急入院等を受け入れる際には様々な対応が必要。看護師等が実施している療養上の世話にかかる手間については、投入している医療資源の一つとして適切に評価していく必要がある」と強調しました。

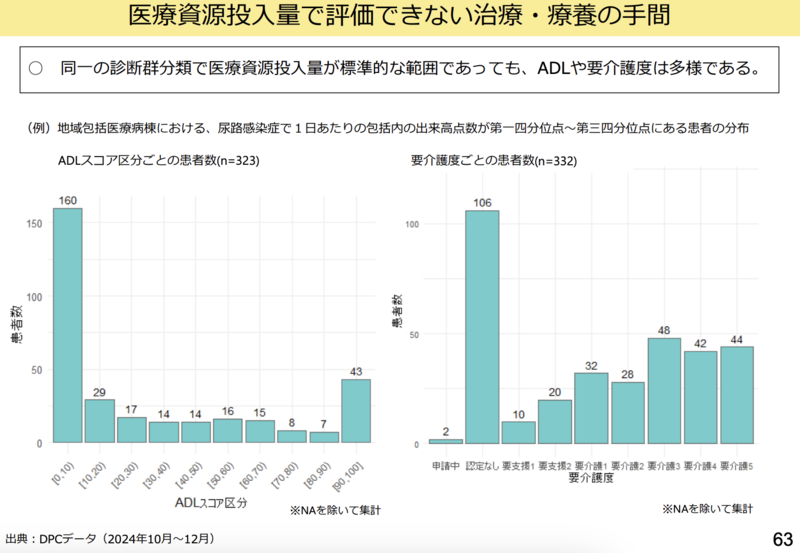

実際に、同一の診断群分類(尿路感染症)で医療資源投入量が標準的な範囲であっても、ADLスコアや要介護度は大きくばらついており、個々の患者の状態に応じた手厚い対応が必要であることが数値で示されました。

林委員も「医療資源投入量だけでは評価できない治療療養の手間というのが臨床の現場では一定程度発生しているというのが事実。その手間の部分についてどういうふうに評価していくのかという形で評価していくのが正しい方向性だ」と同調しました。

急性期と包括期の患者像に大きな差なし

同一医療機関内での病棟選択に医療機関ごとのばらつき

注目すべきデータとして、10対1看護配置の急性期病棟と地域包括医療病棟を併設している医療機関における患者像の比較が示されました。

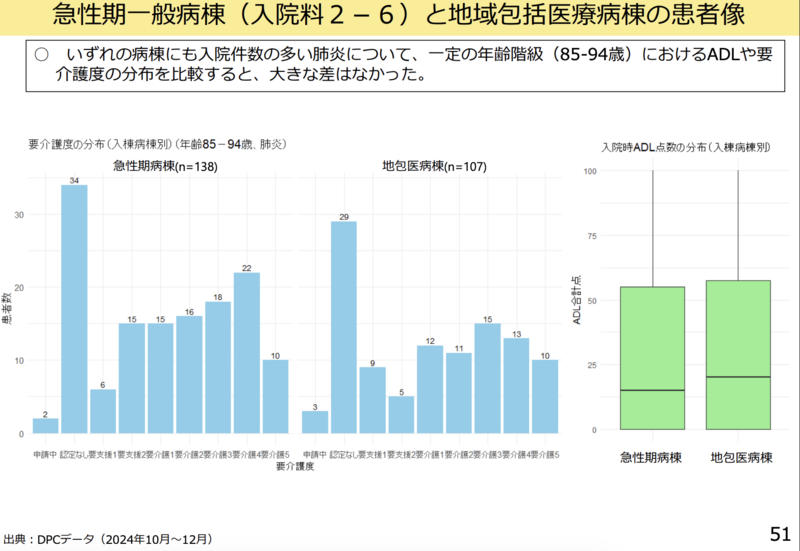

肺炎患者で年齢階級(85-94歳)におけるADLや要介護度の分布を比較すると、両病棟間で大きな差はなく、中野委員は「同じページの右の箱ひげ図を見ても一部の疾患については急性期一般と地域包括医療病棟を使い分けている点は多少見られるものの、患者さんの状態に大きな違いがなかったのではないか」と分析しました。

鶴井委員は「急性期と包括期の中間的位置づけということで、どちらもある程度幅広くカバーできるような高齢者救急を受け入れるという機能が期待されている」とした上で、「外科系はある程度予定を組んで手術症例とかができますので、それに比べるとやっぱり内科系は明らかに救急搬送緊急入院のケースが増える。この辺りをどういうふうに評価するかという問題がある」と課題を指摘しました。

栄養管理の充実も重要課題

地域包括ケア病棟での管理栄養士配置要件なし

地域包括ケア病棟における栄養管理についても重要な課題が提起されました。地域包括医療病棟では専任の管理栄養士1名以上の配置が要件となっている一方、地域包括ケア病棟では配置基準がありません。

竹井委員は「地域包括ケア病棟って高齢者の入院患者さんが多いような病棟であれば管理栄養士の介入はとても必要なことだと思っていて、入院時から入院中退院支援退院後の在宅まで管理栄養士が関わることでやはり安心して在宅療養に移行できたりしている」と栄養管理の重要性を強調しました。

今後の検討課題

今回の議論を通じて、地域包括ケア病棟の機能をより明確に分化させることで、各医療機関が得意分野に特化し、効率的な医療提供を実現できる可能性が示唆されました。また、高齢者医療における「見えない手間」を適切に評価する新たな指標の開発が急務であることも明らかになりました。

これらの課題は次期診療報酬改定における重要な検討事項となることが予想され、医療現場のニーズに即した制度設計が求められています。