2025年7月23日開催 第613回中央社会保険医療協議会総会

中央社会保険医療協議会(中医協)は23日の総会で、入院医療制度の包括的な見直しに向けた議論を本格的に開始しました。新たな地域医療構想を踏まえ、急性期・包括期・慢性期の機能分化と連携強化を進める方向性が示され、それぞれの課題と論点が明確化されました。

急性期入院医療における課題と論点

厚生労働省は急性期入院医療について、以下の課題を提示しました。

医療提供体制について:経年的に一般病床数は緩やかな減少傾向にあり、一般病床等の平均在院日数も短縮傾向。令和2~4年度にかけ、1日平均在院患者数、病床利用率のいずれも大きく低下したが、令和5年度には下げ止まっている状況です。

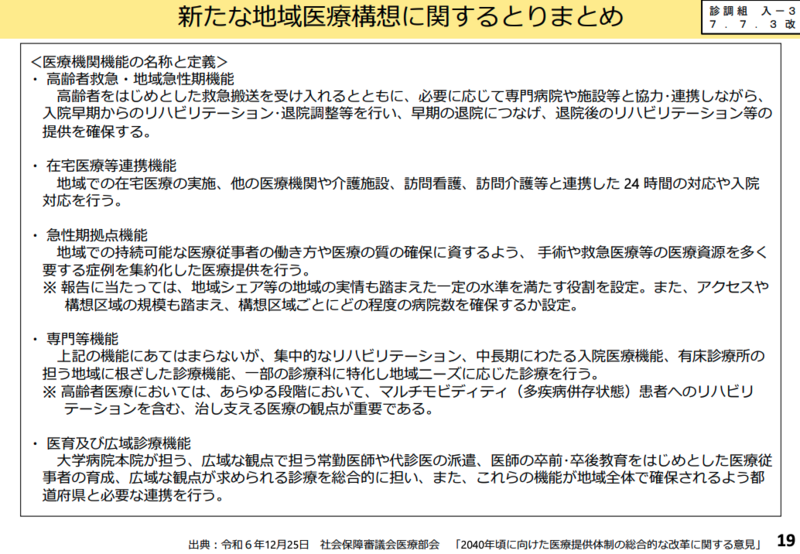

新たな地域医療構想との関係:高齢者救急・在宅医療の需要等が増加する中、地域の実情に応じて医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携・再編・集約化を推進することが重要。病床の機能分化・連携に加え、地域ごとの医療機関機能(高齢者救急の受入、在宅医療の提供、救急・急性期の医療提供等)及び広域な観点の医療機関機能(医育及び広域診療等の総合的な機能)の確保に向けた取組を推進するべきとされました。

2040年に向けた課題:生産年齢人口の減少に伴い、地域によっては患者や医療従事者が減少する中、地域の実情に応じた医療提供体制を確保し、急性期の入院医療を提供することが重要です。

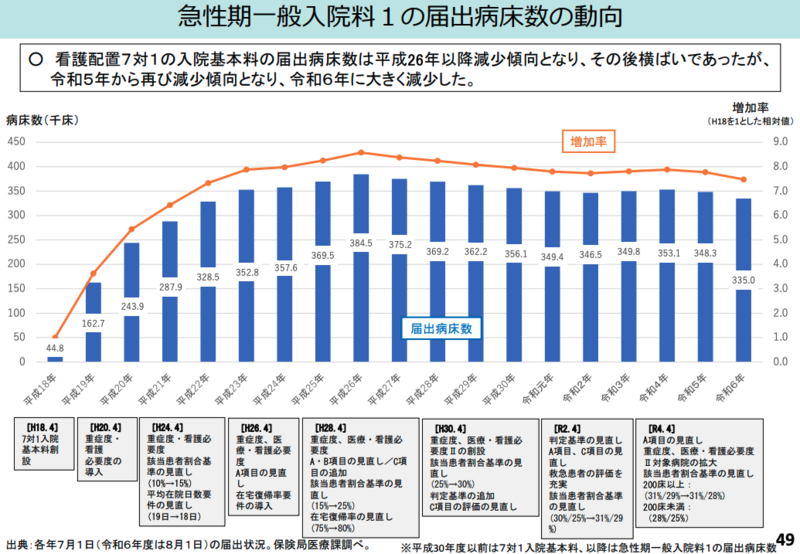

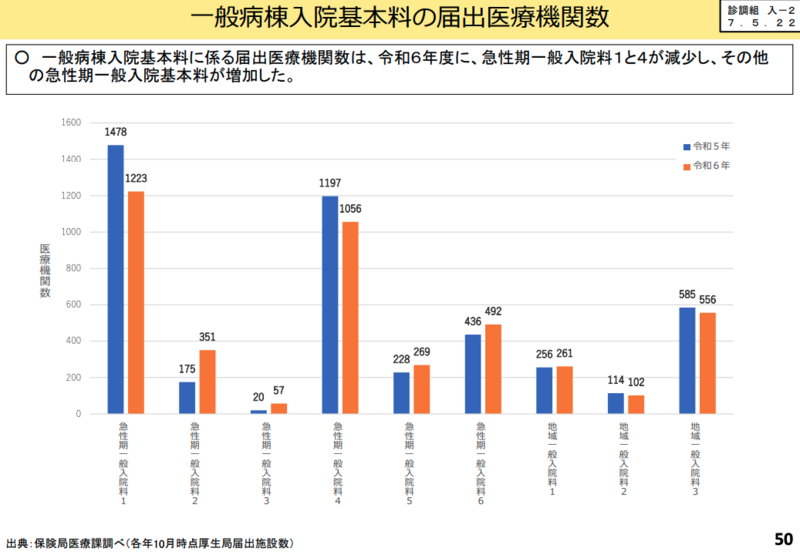

急性期入院医療の評価について:令和6年度診療報酬改定で急性期一般入院料1の平均在院日数や、重症度、医療・看護必要度の基準・項目内容の見直し等が行われた結果、急性期一般入院料1及び4を算定する病院数が減少し、その他の急性期一般入院料を算定する病院数が増加しました。

論点として、以下の2点が示されました。

- 急性期医療機能を効率的・持続的に、適切に確保するための評価のあり方について、人口減少や担い手の減少、「新たな地域医療構想のとりまとめ」等を考慮に入れたうえで、どう考えるか

- 入院患者が高齢化し、急性期においても要介護者への対応、リハビリテーション等、生活を支える機能が求められている中での、急性期入院医療における病棟の機能とその評価についてどう考えるか

包括期入院医療に係る課題と論点

包括期入院医療については、より詳細な課題と論点が提示されました。

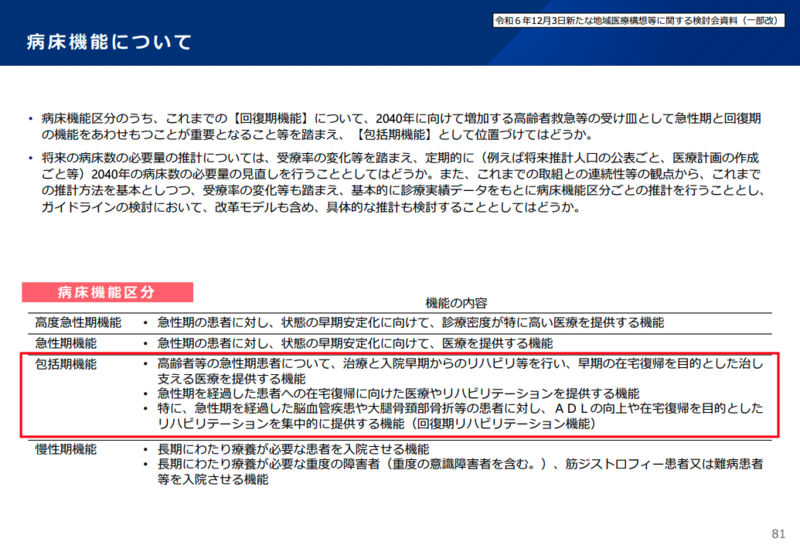

新たな地域医療構想との関係:高齢者救急等を受け入れ、入院早期からの治療とともに、リハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的取組等を推進し、早期の在宅復帰等を包括的に提供する機能、急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能が「包括期機能」として位置づけられました。

高齢者の入院医療の現状:入院患者における85歳以上の高齢者の割合が増加し、救急搬送率も同世代で特に増加(資料p.21)。高齢者の入院医療においては、多疾患併存、認知機能の低下、ポリファーマシー等に留意しつつ、早期のリハビリテーション介入や栄養・口腔等の一体的な管理、入院当初からの在宅復帰をめざした入退院支援等が重要です。

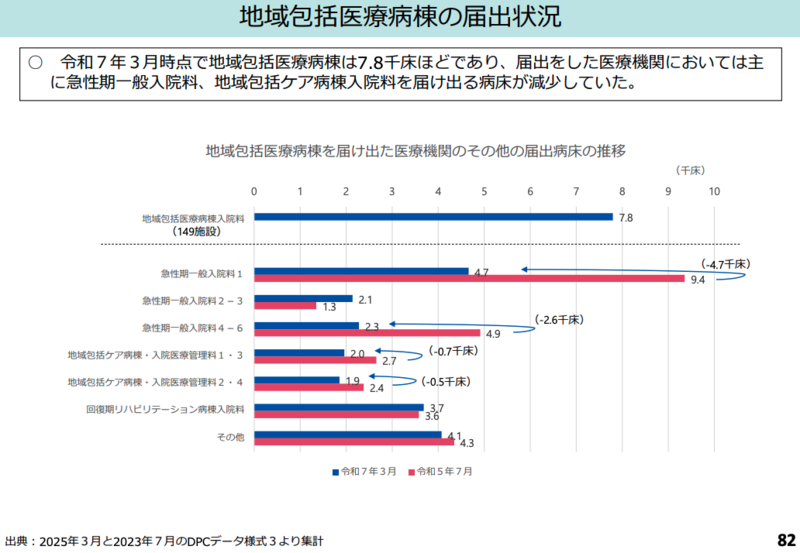

地域包括医療病棟の現状:令和6年度診療報酬改定で創設された地域包括医療病棟は、令和7年3月時点で届出医療機関数は149施設にとどまっています。

医療機関機能の多様性:新たな地域医療構想では「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築する必要があるとされ、医療機関機能として「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」が位置づけられました。同じ地域包括医療病棟や地域包括ケア病棟を有する医療機関であっても、救急体制や在宅等の後方支援機能等は多様です。

回復期リハビリテーション病棟の現状:病床数や届出医療機関数が経年的に増加しており、他の病棟に比べて療法士が集中。提供される疾患別リハビリテーションは、いずれの施設においても脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションが大半である一方で、各施設の実績指数の変化にはばらつきがあります。

論点として、以下の3点が示されました。

- 医療・介護の複合ニーズを有する高齢者に対し、地域包括ケアシステムの中で治し支える医療を持続可能な形で提供することをめざして、これらを担う病院のあり方やその評価について、どのように考えるか

- 高齢者の入院医療を担う医療機関における、救急受入や在宅医療の後方支援、高齢者の医学・生理学的特性を踏まえた包括的な治療、新設された地域包括医療病棟におけるアウトカム評価のあり方、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る一体的な取組や多職種の役割等について、どのように考えるか

- 回復期リハビリテーション病棟における、質の高いリハビリテーションのあり方や、集中的なリハビリの効果が発揮される患者像、その評価方法や地域包括ケア病棟との役割分担についてどのように考えるか

慢性期入院医療に係る課題と論点

慢性期入院医療については、比較的簡潔な課題と論点が示されました。

新たな地域医療構想との関係:慢性期医療の提供体制については、地域の資源の状況に応じて、療養病床だけでなく、在宅医療や介護施設・高齢者向け住まい等とあわせて構築していくことが重要とされています。

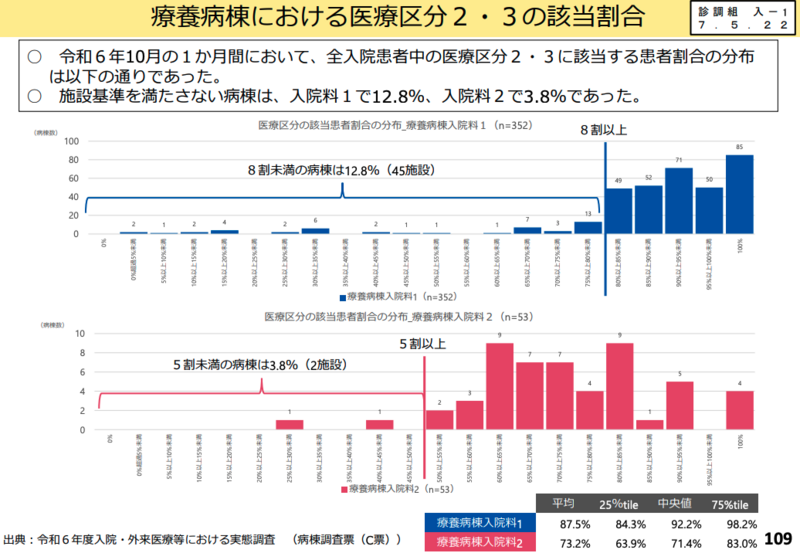

令和6年度改定の影響:医療区分・ADL区分によって療養病棟入院料が細分化された結果、療養病棟入院料1においては医療区分2・3の患者が8割以上という要件を満たさない医療機関がみられている一方、療養病棟入院料2においてはほとんどの医療機関が医療区分2・3の患者が5割以上の要件を満たしていました。

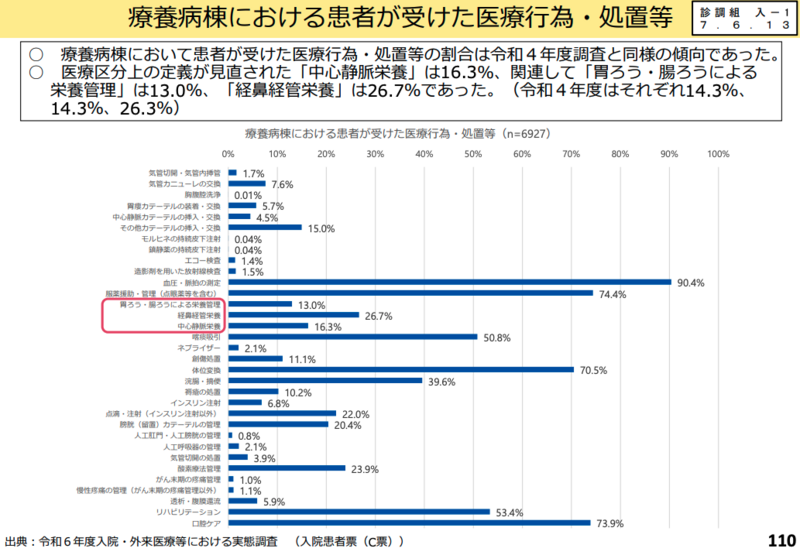

中心静脈栄養の評価見直し:令和6年度診療報酬改定において中心静脈栄養の医療区分が実施理由と継続期間により細分化されたほか、ガイドライン等に基づいて栄養管理に係る説明を実施し、経腸栄養を開始した場合に算定できる経腸栄養管理加算が新設されましたが、中心静脈栄養の実施率はあまり変化していません。

障害者・特殊疾患病棟の状況:障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料1・入院医療管理料を届け出る医療機関数・病床数は、令和4年以降、概ね横ばいから微減。特殊疾患病棟入院料2の医療機関数・病床数はわずかに増加していました。

論点として、以下が示されました。

- 療養病棟における医療区分の見直しの影響や、療養病棟を含む慢性期の病棟で提供すべき医療について、どのように考えるか

委員からの主な意見

診療側からの懸念

江澤委員(日本医師会)は「7割の病院が赤字であり、冬まで持たない病院もあり、入院患者を抱えたまま、ある日突然経営破綻する病院が現実にある異常事態」と危機感を表明し、「次回診療報酬改定においては医療機関・病院や有床診療所の経営をまさに直し支える改定が不可欠」と強く要望しました。

池端委員(日本慢性期医療協会)も「病院全体の7割を超して8割に近くなった赤字病院で大変な危機を覚えている。年内持たないのではないかという医療機関を数件把握している」と述べ、「まず医療機関が潰れてしまってある日突然なくなってしまうわけにはいかないので、基本料をしっかりつけると人員の基準をある程度緩和する、この2つしか速攻性がある対応はない」と求めました。

長島委員(日本医師会)は「病院が極めて経営的に体力がなくてフラフラの状態。まずは体力をしっかりさせないと方向転換もできない」として、経営基盤の安定が制度改革の前提であることを強調しました。

支払い側からの効率化要求

松本委員(健康保険組合連合会)は「限られた医療資源を有効かつ効率的に活用し入院医療を維持するため、急性期の拠点に医療資源を集約して専門性を集積し効率や安全性、有効性を高める視点が重要」と指摘しました。

鳥潟委員(協会けんぽ)は「実態を踏まえ急性期医療機能のさらなる効率的な確保に向けて評価方法を検討していくとともに、高齢者の入院医療を担う医療機関を地域で確保できるよう包括期機能を有する医療機関を適切に評価していくことが重要」と述べました。

マイナ保険証利用率は段階的引き上げ

併せて議論された医療DX推進体制整備加算の要件見直しについては、マイナ保険証利用率の段階的引き上げが承認されました。令和8年2月まで60%・40%・25%とし、3月以降70%・50%・30%に引き上げる案が了承されています。

今回は全体像の議論であり、具体的な診療報酬点数の見直しについては今後の総会で詳細に検討される予定です。