病院の約6割が赤字、自治体病院は95%超 物価高騰と人件費増が直撃

10月29日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協)総会(第623回)では、厚生労働省が医療法人経営情報データベース(MCDB)の最新分析結果を報告し、医療機関の経営悪化が一層進んでいる実態が示されました。2024年度(令和6年度)のデータでは、病院の医業赤字が約6割に広がり、診療所や歯科診療所でも利益率の低下が目立つなど、地域医療の持続可能性に警鐘が鳴らされました。

病院の58.9%が医業赤字 費用増が収益を上回る

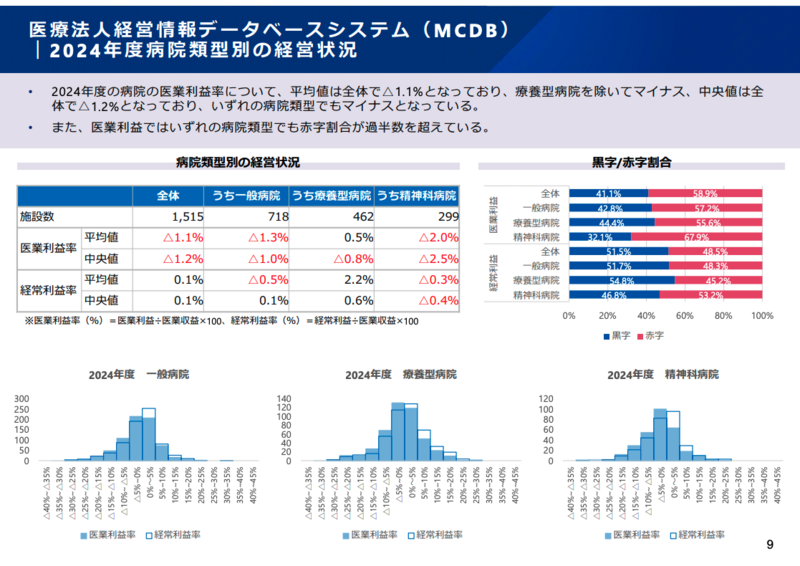

厚労省の報告によると、2023年度と2024年度の両年度データがある医療法人病院(1,515施設)の分析で、医療利益率・経常利益率はいずれも低下しました。医業赤字施設の割合は53.2%→58.9%(+5.7ポイント)に悪化。事務局は「材料費や人件費の増加が収益の伸びを上回り、利益率が低下」したと説明しました。

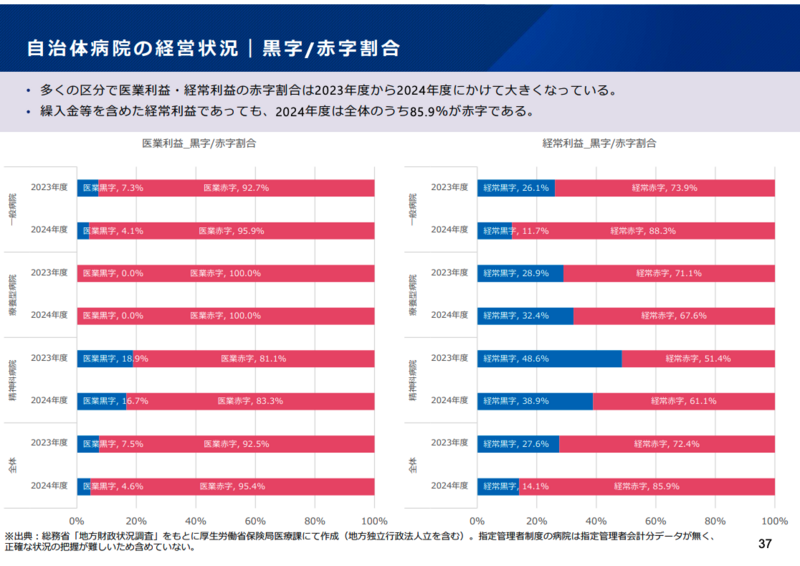

自治体病院は95.4%が赤字 コロナ補助金廃止と物価高騰が打撃

自治体病院の状況はさらに深刻で、2024年度の医療利益赤字施設の割合は95.4%に達しました。総務省「地方財政状況調査」に基づく分析では、職員給与費の上昇など費用増が収益の伸びを上回り、収支を圧迫した実態が示されました。

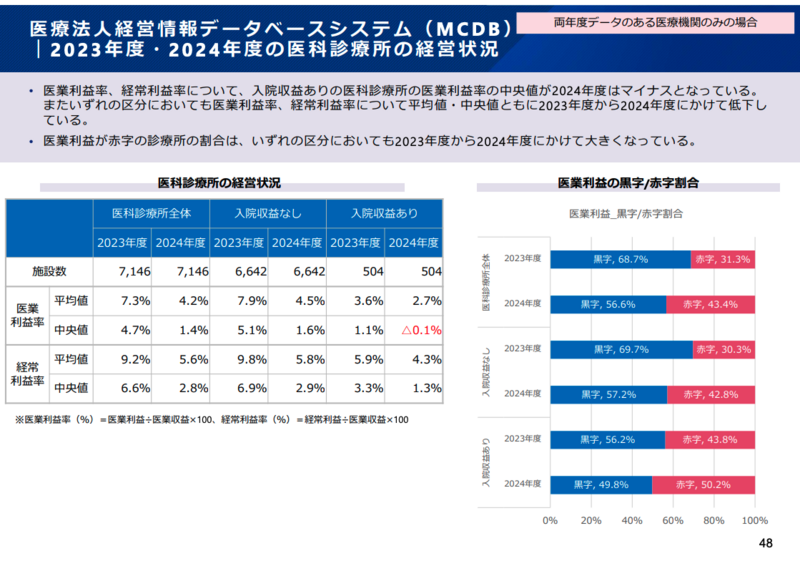

診療所も赤字拡大 43.4%が医業赤字に

診療所は利益率の低下が顕著で、医療利益が赤字の施設は43.4%(前年から+12.1ポイント)に達しました。規模が小さく資金余力が乏しい診療所では、費用増が直撃しやすい構造が浮き彫りになりました。

歯科診療所も4割超が赤字 賃上げとコスト増で逼迫

MCDBによる医療法人立の歯科診療所分析でも、医療利益が赤字の施設が4割超となりました。日本歯科医師会の委員は、賃上げや材料費高騰が続き、人材確保や設備投資の余力が細っている現場感を共有しました。

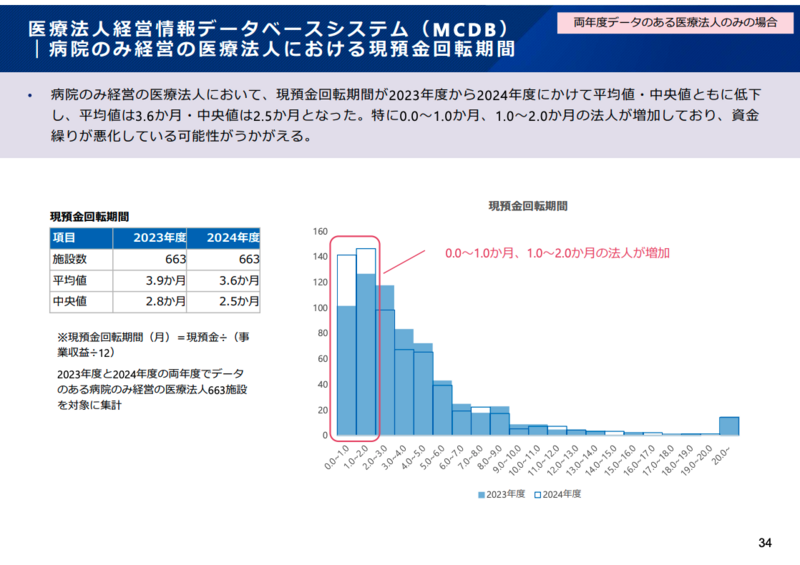

現預金回転期間が短期化 資金繰りの悪化が顕著

現預金回転期間の分布では、「0~1か月」「1~2か月」に該当する法人が増えており、資金繰りの悪化が明確です。委員からは「2期連続で経常赤字になると銀行融資が止まり得る」との危機感が示され、当面の資金繰りをどう維持するかが大きな論点となりました。

現預金回転期間(げんよきんかいてんきかん)とは、

「医療機関が日々の運営資金をどれくらいの期間、現金・預金でまかなえるか」を示す指標です。

一般的には、

0~1か月:手元資金がほとんどない(非常に厳しい)

1~3か月:資金繰りが逼迫気味

3~6か月以上:比較的安定的

といった目安で評価されます。つまり、この期間が短いほど“手元資金の余力が少ない”=経営の持続性にリスクがある、ということです。

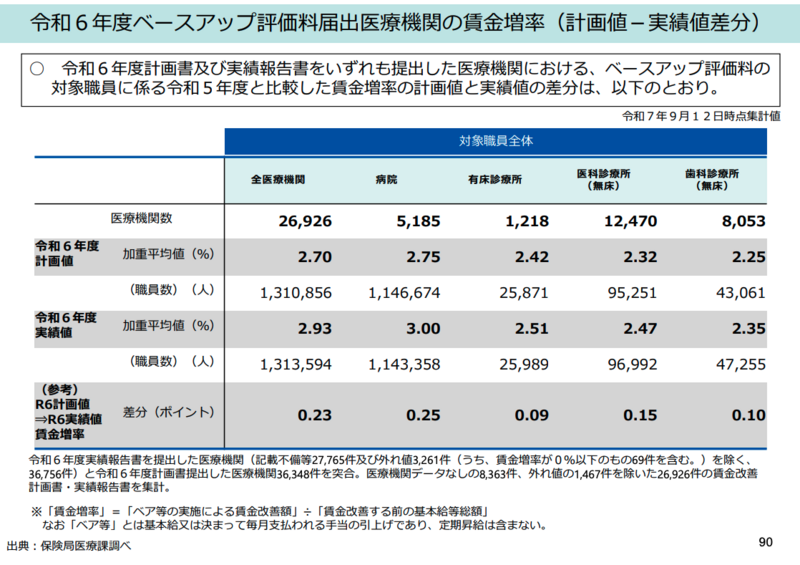

賃上げは平均3%超 計画値を上回るも経営改善には至らず

ベースアップ評価料の届け出医療機関で、賃金増加率の実績は加重平均で約3.0%強(例:3.07%)、中央値2.59%と報告。計画値2.7%に対し実績2.93%と上振れしたものの、費用増の勢いが強く、全体の利益率改善にはつながっていないことが示されました。

支払側は「メリハリある評価」を主張 診療側は「現行報酬では維持困難」

診療側からは「物価・賃金上昇に見合う評価を」との要望が相次ぎ、支払側は「同じ種別でも経営差が大きいため、メリハリある評価が必要」と主張がありました。黒字確保の努力をしている医療機関を正当に評価しつつ、地域の必要医療をどう守るかが次期改定の焦点です。

中医協は今回の議論を踏まえ、2026年度(令和8年度)診療報酬改定に向けて、実態に即した制度設計の検討を進めます。

【目次】

理学療法士としての現場経験を経て、医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアを創業。これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。