厚生労働省は11月20日、第204回社会保障審議会医療保険部会を開催した。OTC類似薬の保険給付のあり方について患者団体からヒアリングを実施したほか、医療保険制度における出産に対する支援の強化、令和8年度診療報酬改定の基本方針などについて議論が行われた。

OTC類似薬の保険除外に患者団体が危機感

OTC類似薬の保険給付見直しをめぐり、全国がん患者団体連合会、日本難病・疾病団体協議会、日本アレルギー友の会、ささえあい医療人権センターCOMLの4団体から意見聴取が行われた。

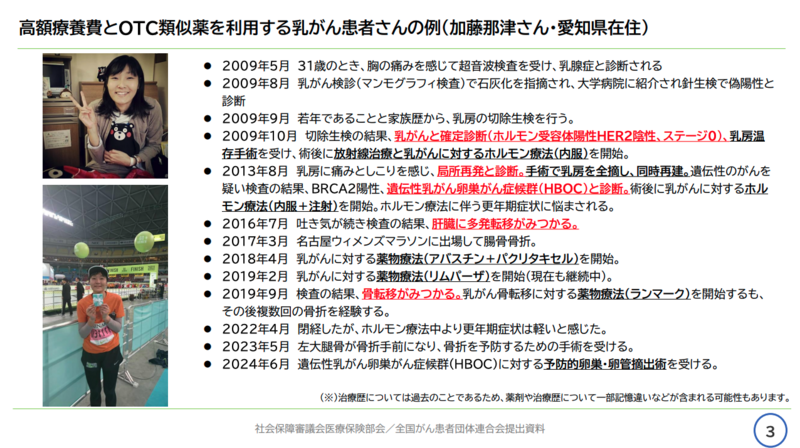

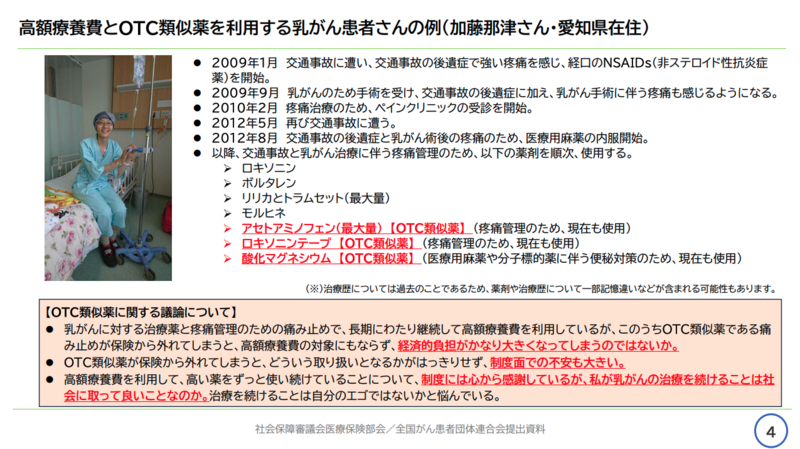

がん患者の実例を提示

全国がん患者団体連合会は、乳がん患者の加藤奈津さんの事例を紹介した。加藤さんは2009年に乳がんと診断され、2013年に局所再発と遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)、2016年に肝臓への多発転移、2019年に骨転移と診断されている。現在も乳がんに対する薬物療法を継続中で、疼痛管理のためアセトアミノフェン(最大量)、ロキソニンテープ、便秘対策のため酸化マグネシウムを使用している。これらはすべてOTC類似薬に該当する。

同団体は「OTC類似薬が保険から外れると、高額療養費の対象にもならず、経済的負担がかなり大きくなる。制度面での不安も大きい」との患者の声を伝えた。

難病患者「受診抑制が重症化招く」

日本難病・疾病団体協議会の大黒代表は「費用負担の不安は受診抑制を確実に生む」と指摘した。「初診の場合、患者自身が症状が受診すべきかどうかを正確に判断することは本質的に不可能だ。軽症なのか、市販薬で十分なのか、実は重症化の前段階なのか、難病など専門治療が必要なのかは、医師の診察・検査があって初めて判断できる」と述べ、医療アクセスの確保の重要性を強調した。

同団体は「受診すると保険が利かず高くなるかもしれないから様子を見ようという思いを払拭できるか」と問いかけ、初診時でも医療アクセスを確保できる具体策の提示を求めた。

アレルギー患者「死なない病気だが死にたくなる病気」

日本アレルギー友の会の武川氏は、アトピー性皮膚炎患者の立場から意見を述べた。「アトピー性皮膚炎の場合、全身に毎日2回塗る必要があり、1回に500グラム消耗しても2カ月もたない。その量が全部保険適用除外になった場合、バイオ製剤などや抗炎症薬も必要なため、患者の負担は相当重くなる」と説明した。

同氏は「アトピー性皮膚炎や喘息は、疾患を持つことだけでも日常生活・社会生活に患者の負担が大きい疾患だ。死なない病気ではないが、死にたくなる病気だということをぜひ知っていただきたい」と訴えた。

また、ステロイド外用薬については「医師が症状の重症度を判定し適切な薬を処方しているが、薬局で購入する場合、強度を認識せずに使用して副作用が出たり、症状に対して弱すぎるために効果が出ず炎症が持続して重症化してしまう可能性がある」と懸念を示した。

患者視点の重要性を指摘

ささえあい医療人権センターCOMLの山口理事長は、患者の視点から「OTC類似薬という言葉自体が分かりにくい。患者は自分の使っている薬がOTC類似薬かどうか分からない」と指摘した。

委員からの意見

各委員からは患者団体の意見を踏まえた発言があった。

日本医師会常任理事の城守国斗氏は「がんや難病などで長期にわたりOTC類似薬を使用している患者への配慮が必要だ。医療機関における必要な受診を確保することが大前提」と述べた。

健康保険組合連合会会長代理の佐野雅宏氏は「OTC類似薬の保険給付の見直しは、医療制度改革全体の中で十分に検討する必要がある。仮に見直しを行う場合でも、子どもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方への配慮が不可欠」と指摘した。

日本労働組合総連合会副事務局長の林鉄兵氏は「医療機関における必要な受診を確保するという観点が最も重要だ。患者の医療アクセスを阻害することがあってはならない」と強調した。

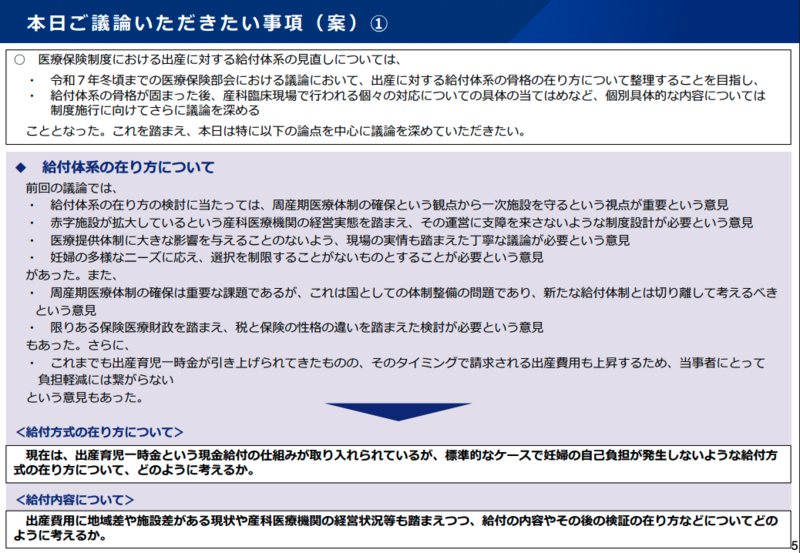

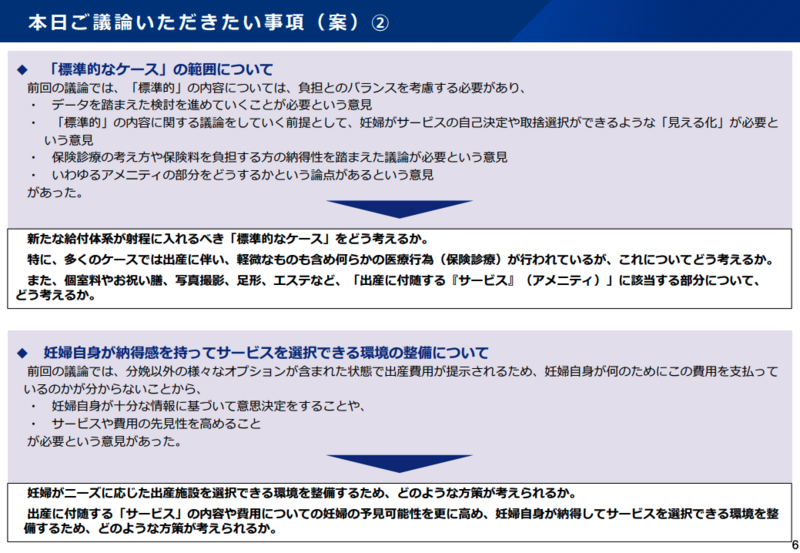

出産費用の無償化に向けた議論

出産に対する支援の強化については、標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた給付方式のあり方が議論された。

現物給付への転換で一致

委員からは「出産育児一時金を引き上げて対応するこれまでの手法、すなわち現金給付では限界がある」(佐野委員)、「妊婦にとって分かりやすい仕組みとする観点から、給付方式については現物給付とすべき」(同)との意見が相次いだ。

日本医師会常任理事の城守氏は「保険診療で正常分娩を見るということに関しては相当きちんと考えておかなくてはいけない。地域の周産期医療体制をきちんと確保していくことが重要」と述べた。

公益社団法人日本産婦人科医会会長の石渡勇専門委員は「妊娠・出産の特性上、医療行為が突然必要になる場面が必ずある。日本の周産期の安全性を維持していくという観点から、そうした医療行為や助産師によるケアについて適切に対応できるための人員・設備等の体制については標準的なケースの範囲に含めて考えていく必要がある」と指摘した。

アメニティは別扱いに

標準的なケースの範囲については、「お祝い膳やエステ等のアメニティに関しては、本来妊婦の選択で提供されるものなので、当然新たな給付体系の射程に入れるべきではなく、保険給付の対象外とすべき」(佐野委員)との意見が出された。

全国町村会副会長の田島健一氏は「一つの分娩施設が撤退するだけで妊婦が長距離移動を強いられる。標準的な出産費用の設定や給付方式を検討する際には、小規模分娩施設のコストや地域需要を丁寧に反映してほしい」と地方の実情を訴えた。

入院時の食費・光熱水費の引き上げへ

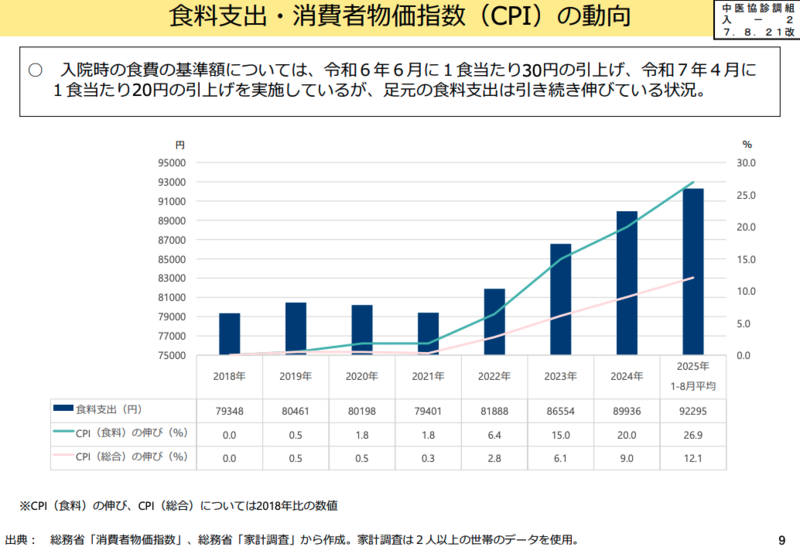

食材費や光熱水費の高騰を踏まえ、入院時の食費・光熱水費の標準負担額の見直しについて議論が行われた。

3年連続の引き上げに

令和6年6月と令和7年4月の2回にわたり引き上げが行われたが、委員からは「この程度では十分ではない。米の価格も大変高騰している中で、入院時の食事は栄養管理も行った上での提供であり、1食あたり690円ではコストの限界を超えている」(城守委員)との指摘があった。

日本病院会副会長の島弘志氏は「食事は患者にとって非常に重要な意味を持っている。食材が高騰する中で収支差がマイナスになっているところが多く、人員を減らしてでも収支を合わせようとしている施設もある。労働環境が悪くなるという実態がある」と現場の厳しさを訴えた。

健康保険組合連合会の佐野委員は「食事はどのような方でも必要なもので、従来から食材費・調理費は自己負担に入るものと整理されている。3年連続の負担増となることについて患者の理解を得られるよう最大限の配慮をお願いしたい」と述べた。

国民健康保険中央会理事長の藤井隆太氏は「低所得者に配慮をしつつも、自己負担の適切な反映が求められる」との見解を示した。

光熱水費については、令和6年度介護報酬改定で多床室の居住費の基準費用額が1日あたり60円引き上げられたことを踏まえた対応が必要との認識で一致した。

令和8年度診療報酬改定の基本方針骨子案

令和8年度診療報酬改定の基本方針骨子案が示され、重点課題として「物価や賃金、人手不足等の医療機関を取り巻く環境の変化への対応」が位置づけられた。

医療従事者の賃上げを重視

日本労働組合総連合会の林委員は「医療従事者の賃上げや業務負担軽減を含む人材確保に向けた取り組みは不可欠であり、視点1を重点課題とすることに異論はない」と述べた。

日本経済団体連合会の横本美津子委員は「改定にあたっては、医療機関の経営状況の違いを踏まえ、一律ではなくメリハリのある対応とすべきことを明記いただきたい」と要望した。

現役世代の負担抑制

健康保険組合連合会の佐野委員は「『現役世代の負担の抑制努力の必要性』という表現について、『努力』ではなく『抑制の必要性』としていただきたい」と指摘した。

日本薬剤師会副会長の渡邊大記氏は「薬価を超える納入価格の薬剤や後発品が増えている状況に対し、到底対応しきれない現場の状況がある。十分に考慮してほしい」と訴えた。

今後の課題を明記

基本方針骨子案では、今後の課題として以下の点が新たに記載された。

- 持続可能な社会保障を実現するためには、診療報酬制度のみならず、制度的枠組みや予算措置などを総合的に政策を講じることが求められる

- 現下のような持続的な物価高騰・賃金上昇局面に対応するための支援を、報酬措置においても適時適切に行えるよう検討する必要がある

- 患者自身が納得して医療を受けられるよう、政府において診療報酬制度を分かりやすく説明し、理解を得ていく

- 予防・健康づくり、ヘルスリテラシーの向上に向けた環境整備に取り組むことが必要