2025年11月26日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会(第630回)および調査実施小委員会が開催されました。同日は、2026年度診療報酬改定に向けた重要な基礎資料となる「第25回医療経済実態調査」の結果が報告されたほか、DPC制度、重症度、医療・看護必要度などの入院医療における重要論点について踏み込んだ議論が行われました。

昨今の物価高騰や賃上げ対応が重くのしかかる中、病院経営の厳しさが改めて浮き彫りとなる一方、制度の「歪み」を是正しようとする厚生労働省の提案に対し、診療側と支払側双方から熱のこもった意見が交わされました。当日の議論のポイントをまとめます。

2024年度改定後、病院経営はさらに悪化。「医業・経常とも赤字」の実態

冒頭、厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室の吉田拓野室長より、「第25回医療経済実態調査」の結果が報告されました。本調査は、直近の診療報酬改定(2024年度)の前後で医療機関の経営がどう変化したかを捉える重要な指標です。

報告によると、一般病院の経営状況は2023年度から2024年度にかけて「悪化」しており、医業・経常ともに赤字幅が拡大している実態が明らかになりました。

【一般病院(全体)の損益状況】

-

医業損益率(平均値): 2023年度 マイナス7.5% → 2024年度 マイナス7.3%

-

経常損益率(平均値): 2023年度 マイナス2.4% → 2024年度 マイナス3.9%

⇆ 横にスワイプして開設者種別ごとの収支状況を比較できます

医療法人経常収支が悪化

医業損益率 -1.0%(2024年度)

2023年度 -1.1% → 2024年度 -1.0%(わずかに改善)

経常損益率: 1.3% → -0.1%

黒字からほぼトントンを通り越して赤字水準へ

国立赤字が拡大

経常損益率 -4.0%(2024年度)

2023年度 -2.1% → 2024年度 -4.0%

医業損益率: -5.8% → -5.4%

医業ではわずかに改善も、全体では赤字幅拡大

公立構造的な赤字

医業損益率 -18.5%(2024年度)

2023年度 -17.1% → 2024年度 -18.5%

経常損益率: -5.2% → -7.9%

医業・経常ともに赤字幅がさらに拡大

公的医業は改善

医業損益率 -4.1%(2024年度)

2023年度 -5.5% → 2024年度 -4.1%(赤字幅縮小)

経常損益率: -3.6% → -4.0%

医業は持ち直しつつも、経常収支はやや悪化

参考:年度別の損益率の状況①(病院)

機能別に見ても、特定機能病院やこども病院(小児総合医療施設)といった高度急性期を担う病院で経営悪化が顕著です。また、急性期だけでなく、療養病棟を有する病院においても経営環境が厳しさを増していることが確認されました。

一方で、一般診療所(クリニック)や保険薬局については黒字を維持しているものの、その利益率は低下傾向にあります。

【一般診療所(医療法人・無床)の損益状況】

-

損益率(平均値): 2023年度 9.3% → 2024年度 5.4%

この結果を受け、中医協の小塩隆士会長(一橋大学経済研究所教授)は「中医協としても改定率について議論し、上野賢一郎厚生労働大臣に考え方を進言したい」との意向を示しており、年末の予算編成に向けた攻防が激化することが予想されます。

=>【特集】2026年度診療報酬改定の焦点:財務省と医師会の間で何が起こっている?

看護必要度、「内科不遇」解消へ救急搬送実績を加味する新提案

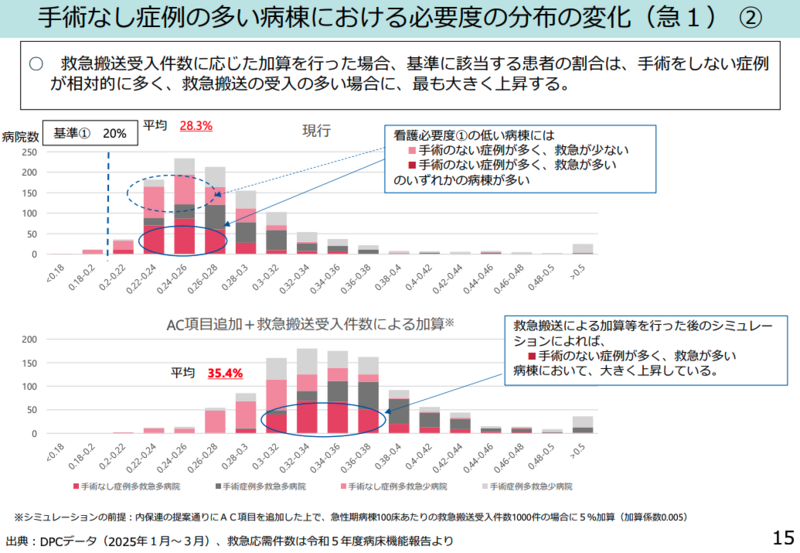

続いて、急性期入院医療の評価指標である「重症度、医療・看護必要度」(以下、看護必要度)の見直しについて議論が行われました。これまでの議論で、手術症例の少ない内科系疾患では看護必要度の基準を満たしにくいという課題が指摘されていました。

これに対し、厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長は、以下の2点による是正案を提示しました。

-

1.A・C項目の追加: 内科系学会社会保険連合(内保連)の提案を踏まえ、抗悪性腫瘍剤の使用や救命等に係る内科的治療などを評価項目に追加する。

-

2.救急搬送等に応じた加算: 病床数あたりの「年間救急搬送件数」や「協力対象施設入所者入院加算の算定数」に一定の係数を乗じた値を、看護必要度の該当患者割合に加算する。

厚労省のシミュレーションによると、これらを適用した場合、救急搬送受け入れが多く、かつ手術なし症例が多い病棟において、看護必要度の該当割合が大きく上昇(+9.2ポイント程度)する結果が示されました。

この提案に対し、診療側の太田圭洋委員(日本医療法人協会副会長)や支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は方向性を歓迎しました。しかし、診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は慎重な姿勢を崩しませんでした。

江澤委員(診療側): 「A・C項目の追加は手術あり症例でも数値が上がるため、内科救済という本来の趣旨と整合するのか疑問だ。また、救急搬送の実績を入院医療の評価に混ぜることにも懸念がある。全ての急性期一般1の病院でシミュレーションを行い、1施設も脱落しないことを確認してからでなければ議論できない」

小阪真二委員(診療側・全自病協副会長): 「地域において、点数稼ぎのために軽症の救急患者を奪い合うような事態にならないよう、制度設計には十分配慮してほしい」

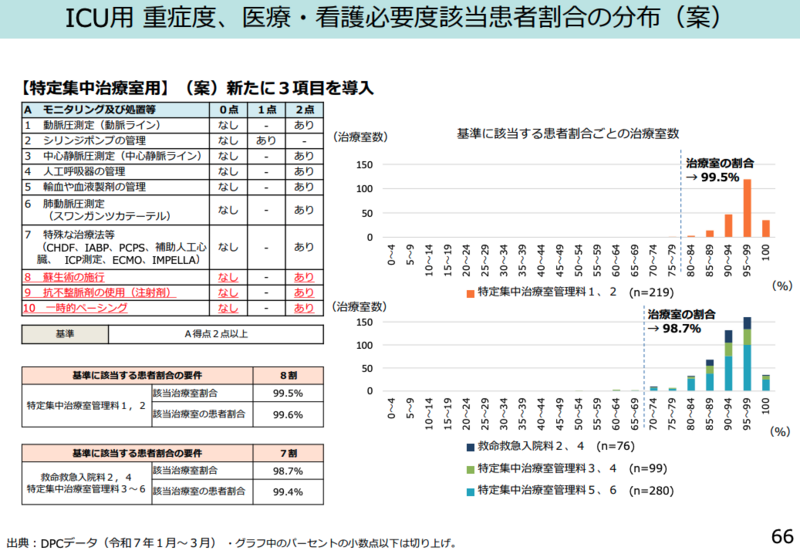

また、ICU(特定集中治療室)等の看護必要度についても、現場の実態に即して「蘇生術の施行」「抗不整脈剤の使用(注射剤)」「一時的ペーシング」をA項目に追加する案が示されました。これに伴い、支払側の松本委員は「項目が増えるのであれば、基準値も引き上げるべきではないか」と主張しましたが、診療側は「項目の追加による該当率の上昇はわずかであり、基準値の引き上げはあってはならない」と強く反論しています。

DPC改革、「救急搬送1,200件」で基礎係数を分ける案が浮上

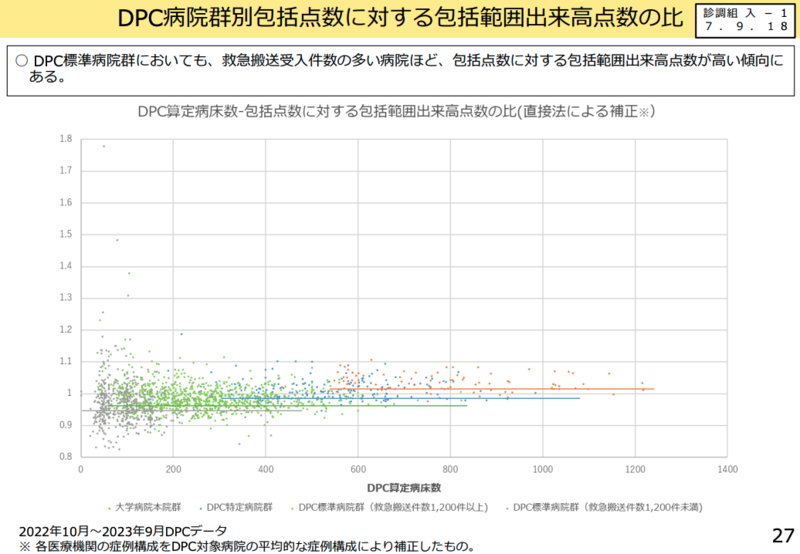

DPC制度の見直しについても、多岐にわたる論点が提示されました。特に注目されたのが、DPC標準病院群における「基礎係数」のあり方です。

データ分析の結果、救急搬送の受け入れ件数が年間1,200件以上の病院とそれ未満の病院では、医療資源投入量(コスト)に明確な差があることが判明しました。これを受け、厚労省は基礎係数の設定を救急搬送件数等に基づいて区分けする案を提示しました。

これに対し、支払側の松本委員は「コスト構造が違う以上、係数を分けるべき」と賛成しましたが、診療側からは強い懸念が示されました。

太田委員(診療側): 「1,200件という線引きが妥当なのか、より詳細な検証が必要だ。基礎係数は病院経営の根幹に関わる部分であり、慎重に検討してほしい」

江澤委員(診療側): 「地域によっては救急搬送自体が少ないエリアもある。一律の件数で区切ることで、地域医療を守っている病院が不利益を被るようなことがあってはならない」

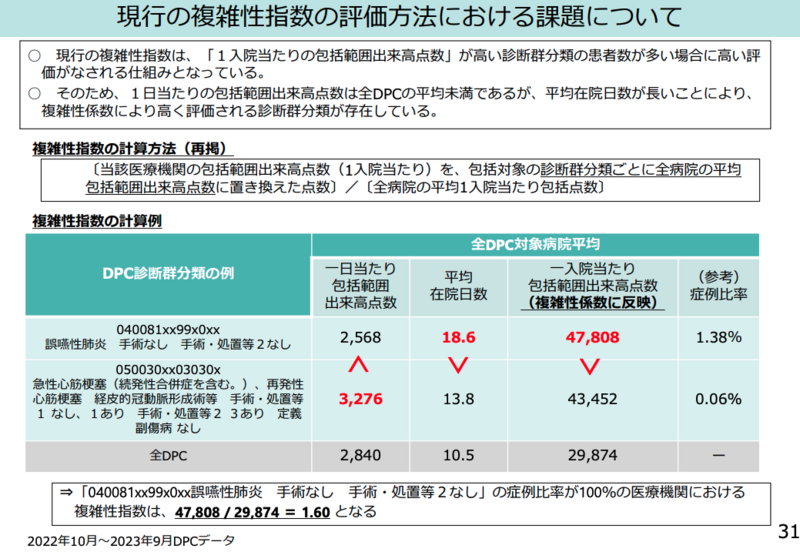

複雑性係数や入院期間の見直しも

また、「複雑性係数」についても見直しが提案されました。現行は「1入院あたり」の包括点数で評価していますが、入院期間が長い誤嚥性肺炎などの症例が多い病院ほど係数が高くなる傾向があります。急性期医療を評価するDPCの趣旨に鑑み、「入院初期」の医療資源投入量を重視した評価体系への転換が検討されています。

さらに、DPCの点数設定における「入院期間II」について、現在は平均在院日数をもとに設定されていますが、これを「在院日数の中央値」へ移行する案も浮上しました。平均値は極端に長い入院症例に引っ張られやすいため、より実態に近い中央値を採用すべきという考え方です。

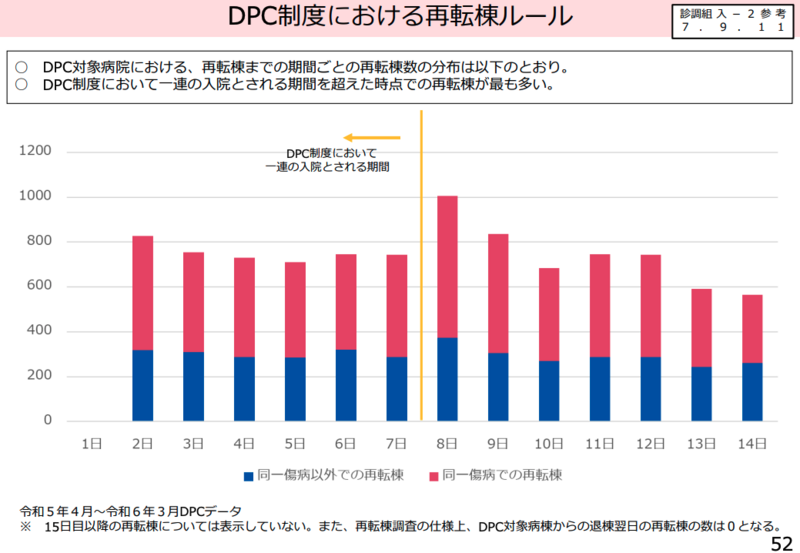

このほか、DPC病棟から転棟し、7日以内に再びDPC病棟に戻る「再転棟」について、ルール適用外となる「8日目」の転棟が不自然に多い実態が指摘されました。これに対し、「同一傷病による再転棟は、期間に関わらず一連の入院とみなす」といったルールの厳格化も検討されています。

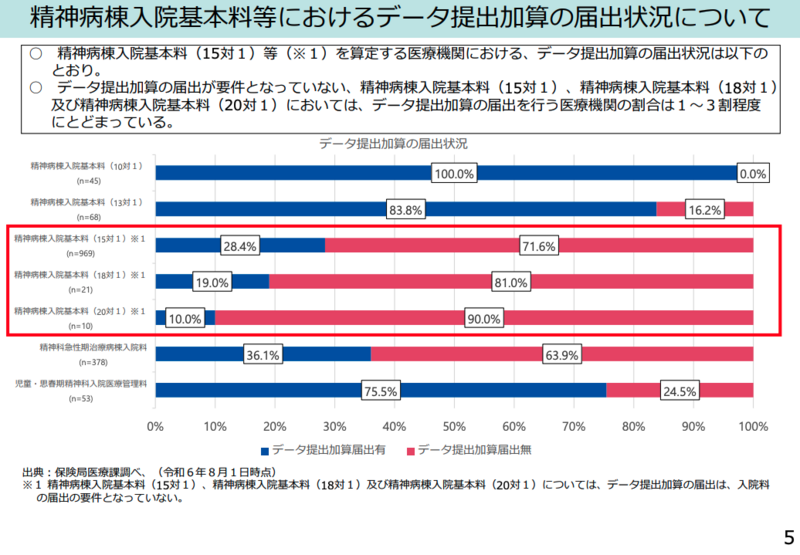

精神病棟でもデータ提出が必須化へ

最後に「データ提出加算」についても議論が行われ、精神病棟入院基本料(15対1、18対1、20対1)を算定する病棟についても、新たにデータ提出を入院料の要件とする方向性が概ね固まりました。

ただし、精神科単科病院などでは電子カルテの未導入も多いため、当面の間は経過措置を設けつつ、政府の電子カルテ導入目標(2030年)を見据えて段階的に進められる見通しです。また、現場の負担軽減のため、データ提出様式(様式1)の簡素化もあわせて検討されます。

次回の改定に向け、経営実態の厳しさと医療の質・効率性の追求という難しいバランスの中で、議論はさらに熱を帯びそうです。

理学療法士としての現場経験を経て、医療・リハビリ分野の報道・編集に携わり、医療メディアを創業。これまでに数百人の医療従事者へのインタビューや記事執筆を行う。厚生労働省の検討会や政策資料を継続的に分析し、医療制度の変化を現場目線でわかりやすく伝える記事を多数制作。

近年は療法士専門の人材紹介・キャリア支援事業を立ち上げ、臨床現場で働く療法士の悩みや課題にも直接向き合いながら、政策・報道・現場支援の三方向から医療・リハビリ業界の発展に取り組んでいる。