厚生労働省の「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」の第2回会合が8月8日に開催され、新たな地域医療構想策定ガイドラインの具体的内容について議論されました。事務局は急性期拠点機能について、人口の少ない地域では1医療機関への集約化を提案しました。

人口規模に応じた急性期拠点機能の配置案を提示

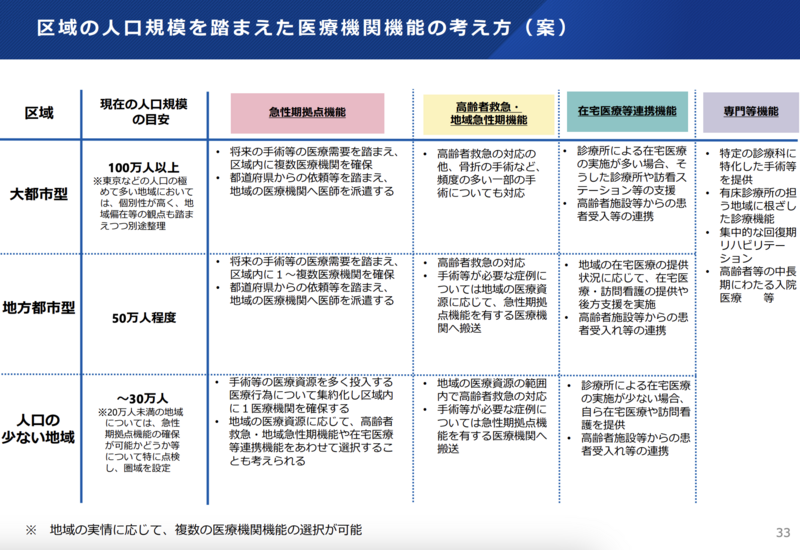

事務局は医療機関機能の考え方として、人口規模別に急性期拠点機能の配置数を設定する案を示しました。人口30万人以下の地域については「区域内に1医療機関を確保する」とし、地方都市型(50万人程度)では「1~複数医療機関を確保」、大都市型(100万人以上)では「複数医療機関を確保」としました。 人口30万人は、2014年まで中核市の指定要件だった基準で、長野市、金沢市、富山市、高松市などの県庁所在地がこの規模帯に該当します。

*なお、これまでの説明の中で「人口30万人の地域」の基準となる説明は検討会の中で提示されていません。下線部は事実に基づく補足説明として加えています。

【資料:新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能・医療従事者の確保)33ページ「区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方(案)」】

ただし、東京などの人口が極めて多い地域については「個別性が高く、地域格差是正や医師偏在などの課題が指摘されている」として、例外的に定めるとしました。

委員から「機械的な基準」への懸念相次ぐ

この提案に対し、複数の委員から懸念の声が上がりました。

日本病院会副会長の岡俊明委員は「地域救急機能の役割がやや明確でない」と指摘し、「集約化すべき手術をどのように考えるか」について確認を求めました。

日本医師会常任理事の坂本泰三委員は「地域で求められているにもかかわらず数値基準だけでやってしまうと機械的に医療機関を決めることができない状況が生じる」として、厳格な絶対的基準とすることに明確に反対を表明しました。

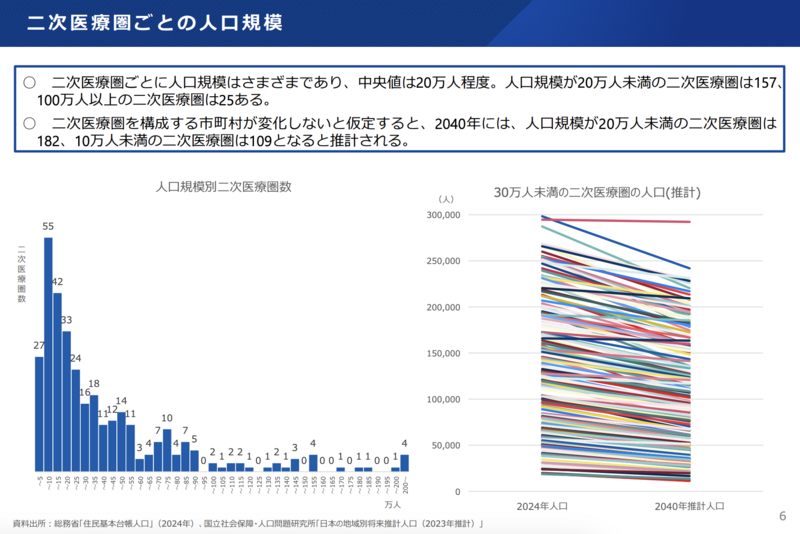

健康保険組合連合会常務理事の伊藤悦郎委員は「人口規模として最低ラインの目安が20万人ということや、現在の人口が20万から30万人の区域が2040年には20万人を割り込んでいく地域があることを踏まえ、現在の人口がおおむね30万人までの小規模な地域については一箇所の集約に向けて取り組んでいくことが重要」と述べました。

【資料:新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能・医療従事者の確保)6ページ「二次医療圏ごとの人口規模」】

建設費高騰で再編が進まない実態も明らかに

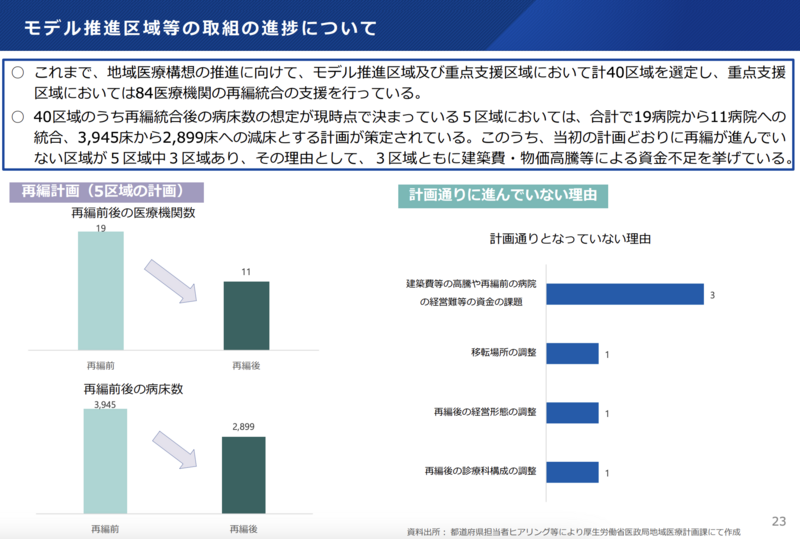

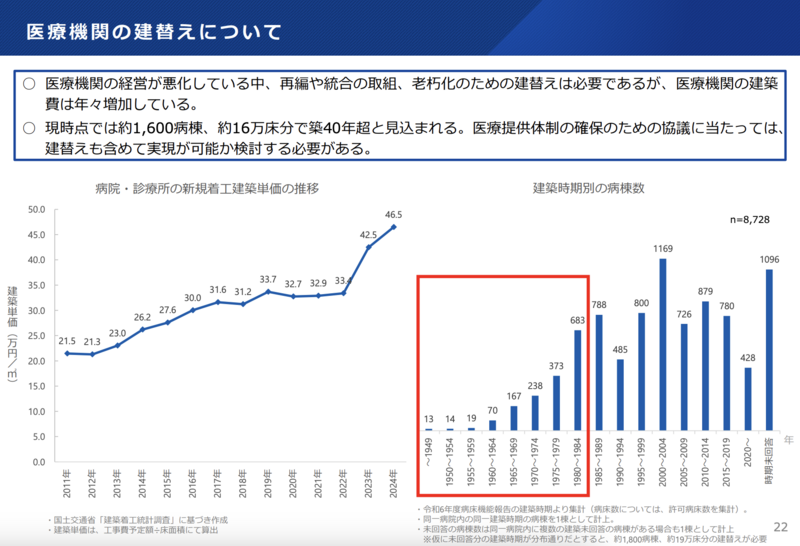

事務局の説明では、地域医療構想の推進に向けて選定した40区域のうち、再編統合後の病床数の想定が決まっている5区域において、当初の計画通りに再編が進んでいない区域が3区域あり、その理由として「3区域ともに建築費・物価高騰等による資金不足を挙げている」ことが報告されました。

【資料:新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能・医療従事者の確保)23ページ「モデル推進区域等の取組の進捗について」】

奈良県立医科大学教授の今村智明委員は「現在この46万円平米という数字が出ているが、実際は80万から100万というのが一般的な状況だと思います。2年ほどの間に急に80万から100万に上がってしまったために建て替えできなくなった」と実態を説明しました。

【資料:新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能・医療従事者の確保)22ページ「医療機関の建替えについて」】

医療従事者確保への対応も課題

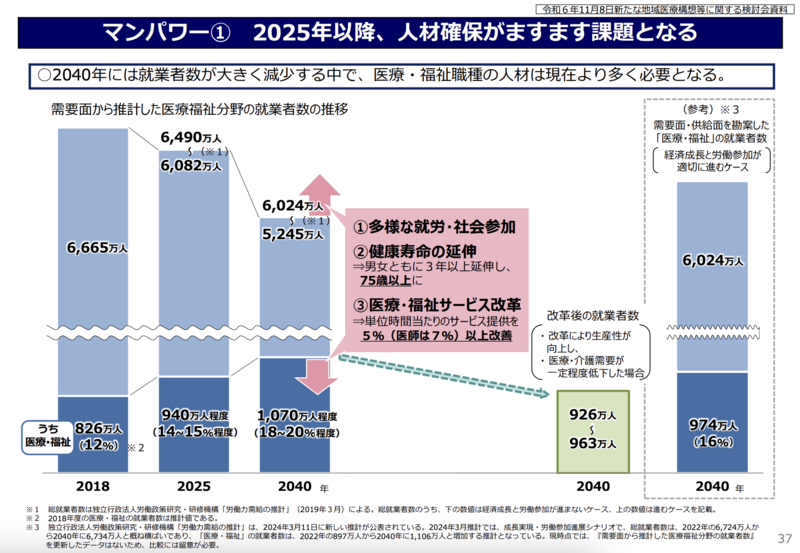

医療従事者の確保についても議論されました。事務局は「生産年齢人口が減少し医療介護の担い手の確保がますます厳しくなっていく中で、医療従事者について、タスクシフト・シェアの更なる推進、DX化による業務効率化や勤務環境の改善、処遇改善等を総合的に進めていくことが必要」との方針を示しました。

【資料:新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能・医療従事者の確保)37ページ「マンパワー① 2025年以降、人材確保がますます課題となる」】

日本病院会副会長の岡俊明委員は「昨日人事院勧告で3.62%というのが出ましたが、今年度の病院の調査で給与の引上げ率は平均2.5%。この格差が続くともう他産業へ人材が流出するのは間違いない」と医療従事者の処遇改善の必要性を訴えました。

地域の実情に応じた柔軟な対応を求める声

福島県保健福祉部次長の玉川啓委員は「地域によっての柔軟な対応ということについては今後とも検討をお願いしたい」と述べ、地域事情を考慮した制度設計の重要性を強調しました。

全日本病院協会副会長の猪口正孝委員からは東京の特殊事情について「23区から多摩地区全東京都全体が一つの医療圏であるにもかかわらず、1985年の地域医療計画出発時に無理やり現実にそぐわない二次医療圏が作られた」として、地域の実情に応じた検討の必要性が指摘されました。

次回以降も引き続き、ガイドラインの具体的内容について検討が行われる予定です。