12日、中央社会保険医療協議会は第626回総会を開き、在宅医療および訪問看護の評価をめぐる論点について厚生労働省が報告を行った。説明は医療課の担当者が行い、訪問診療・応診、在宅患者共同診療料、在宅療養指導管理材料加算、さらには訪問看護ステーションの機能強化や精神科訪問看護のあり方など、幅広いテーマが取り上げられた。

資料によると、在宅医療における24時間体制の確保に際し、保険医療機関以外の第三者サービス(コールセンター等)を利用している例があり、その対応実態を整理する必要があるとしている。また、在宅患者共同診療料の算定回数が極めて少ない点を踏まえ、ICTを活用した連携の促進も検討課題に挙げられた。

民間企業による24時間往診体制に懸念

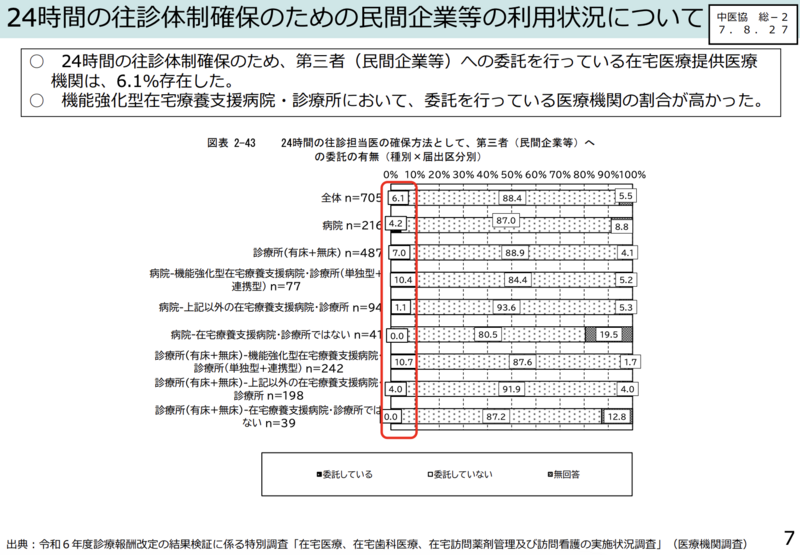

厚生労働省は、在宅療養支援診療所などが24時間の往診体制を確保するため、民間企業のサービスを利用している実態を報告した。調査によると、第三者への委託を行っている在宅医療提供機関は6.1%存在し、特に機能強化型の在宅療養支援診療所で委託の割合が高かった。

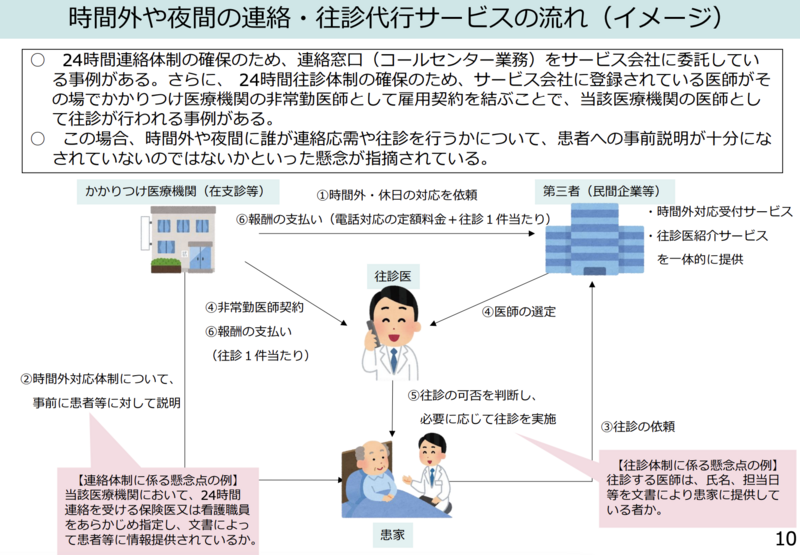

具体的には、コールセンター業務を民間企業に委託したり、登録医師がその場で非常勤契約を結んで往診を行うケースがある。しかし、こうした運用について「時間外や夜間に誰が連絡応需や往診を行うかについて、患者への事前説明が十分になされていないのではないか」との懸念が指摘されている。

在宅療養支援診療所の施設基準では、24時間連絡体制の確保にあたり、担当者をあらかじめ指定し、連絡先電話番号等を事前に患者等に説明することが定められている。また、往診体制では、往診担当医及び担当日等を文書により患家に提供することが求められている。

江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は、24時間対応体制における第三者サービスの利用について「在宅療養支援診療所・病院の連絡体制は、患者をよく理解する従事者が対応すべき」と強調した。その上で、「第三者によるサービス利用の実態把握と、往診提供の実態を明らかにすべき」と求めた。

精神科訪問看護の評価の在り方を検討

精神科訪問看護について、厚労省は地域との連携機能を評価する方策の検討を提起した。

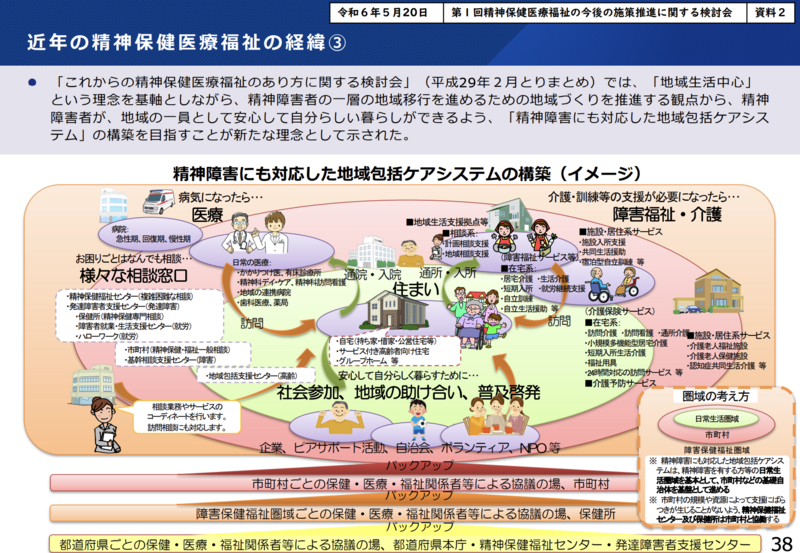

「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」(平成29年とりまとめ)では、「地域生活中心」という理念のもと、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が示されている。精神科訪問看護は「地域生活を支える観点から重要な医療資源の一つ」と位置づけられ、更なる役割の発揮が期待されている。

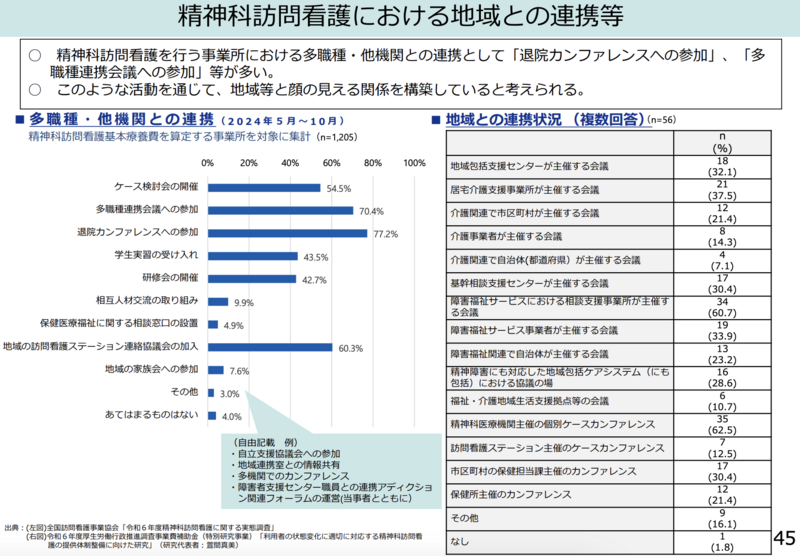

調査結果によると、精神科訪問看護を提供する事業所では、退院カンファレンスへの参加や多職種連携会議への参加など、地域との顔の見える関係構築に取り組んでいる実態が明らかになった。

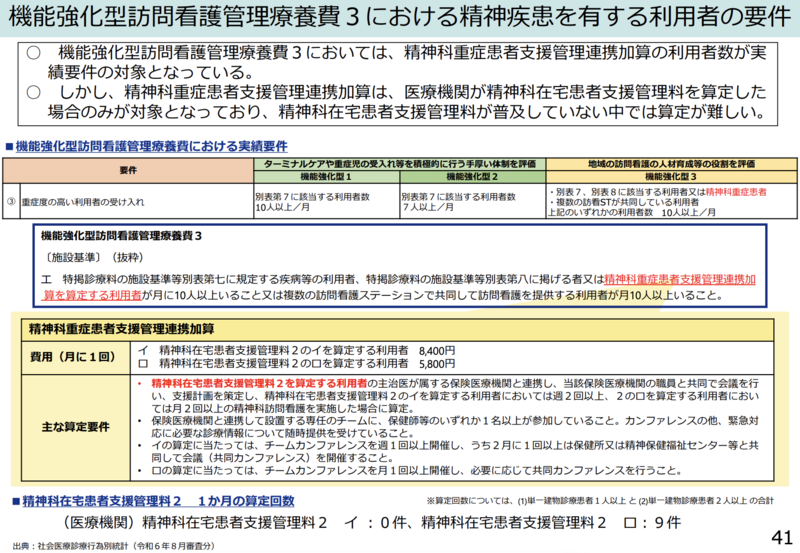

一方で、機能強化型訪問看護ステーションの実績要件となっている精神科重症患者支援管理連携加算は、医療機関の精神科在宅患者支援管理料の算定が前提となっており、「精神科在宅患者支援管理料が普及していない中では算定が難しい」との課題も指摘された。

太田圭洋委員(日本医療法人協会 副会長)は、精神疾患に対する訪問看護が急増している現状に触れ、「一部には過剰なサービスを行う事業所もある」と指摘。その上で「質の高い訪問看護を評価していくことは重要」と述べ、特に医療機関および医師との連携を強化することの必要性を訴えた。

専門委員の木澤晃代氏(日本看護協会 常任理事)は、精神科訪問看護の評価について「行政や学校など多機関連携を前提とした体制の評価を」と提案。また、難治性皮膚疾患を別表8に追加する必要性、妊産婦および乳幼児の訪問看護における育児支援時間の評価明確化などを求めた。

表皮水疱症患者への手厚い訪問看護を評価へ

難治性皮膚疾患である表皮水疱症の患者に対する訪問看護について、週4日以上の訪問を可能にする評価が検討される。

表皮水疱症は日常生活で外力が加わる部位に水疱が反復して生じる疾患。訪問看護では皮膚状態の観察、洗浄、水疱穿刺、ドレッシング材の選択など専門的なケアを繰り返し実施する必要がある。

現在、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の対象患者は、週4日以上の訪問看護が可能となる「別表第8」に含まれていない。厚労省は「訪問看護師による手厚いケアのニーズがある重症な難治性皮膚疾患の利用者の状況を踏まえ」、別表第8への追加を論点として示した。

母子への訪問看護、取り扱いを明確化へ

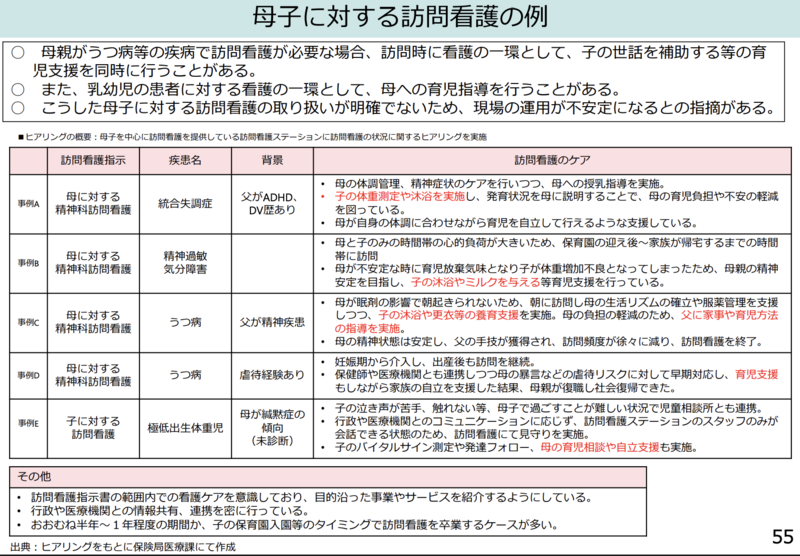

妊産婦や乳幼児への訪問看護について、厚労省は取り扱いの明確化を提案した。

現場では、母親がうつ病等で訪問看護を受ける際、看護の一環として子の世話を補助する育児支援を同時に行うケースや、乳幼児患者へのケアと併せて母への育児指導を行うケースがある。

しかし「こうした母子に対する訪問看護の取り扱いが明確でないため、現場の運用が不安定になる」との指摘があることから、厚労省は論点として、「育児支援を主な目的とした訪問看護は診療報酬の対象とならないことを明確化する一方で、傷病を原因として在宅で療養する妊産婦や乳幼児の利用者本人の訪問看護を行う場合に、その一環として本人へのケアと併せて行う育児支援等の時間が訪問看護の提供時間に含まれることを明確化する」ことを示した。

ICT連携や医療安全研修の評価も

このほか、以下の論点が示された。

ICTを用いた情報連携の評価:調査では訪問看護ステーションの約6割が関係機関とICTによる平時からの連携体制を構築している。医療機関における在宅医療情報連携加算と同様に、訪問看護でもICT活用の評価を検討する(同59、82ページ)。

医療安全研修の受講:訪問看護ステーションで医療事故・インシデントが一定程度発生していることから、医療機関と同様に従事者の医療安全研修受講を求めることを提案(同67、82ページ)。

訪問看護指示書の郵送代負担の明確化:現状では訪問看護指示書の郵送費用の負担先について認識が統一されていないため、交付する医療機関が負担することを明確化する(同63-64、82ページ)。

記録の充実:質の高い訪問看護提供に向け、看護過程の評価やアセスメント、実際の訪問開始・終了時刻の記載を明確化する(同74、82ページ)。

過疎地域の評価見直し:特別地域訪問看護加算について、移動時間のみでなく、移動と訪問看護提供の合計時間が極めて長い場合も含めて評価することを検討(同78-79、82ページ)。

次回以降の中医協で、これらの論点について具体的な見直し案が議論される見通しだ。