社会保障審議会医療保険部会、制度の持続可能性と患者負担の均衡を議論

2025年11月6日に開かれた第202回社会保障審議会医療保険部会(田辺国昭部会長)では、高額療養費制度の見直しとOTC類似薬のあり方を中心に議論が行われました。委員からは「持続可能な制度設計」と「低所得者や長期療養者への配慮」を両立すべきとの意見が相次ぎました。

高額療養費制度 ― 「セーフティーネットとして維持」か「負担見直し」か

3つの論点を提示

厚生労働省保険局は、10月22日に開催された専門委員会の報告を踏まえ、高額療養費制度の論点を以下の3点に整理しました。

-

1.高齢化・医療高度化による医療費増への対応

-

2.年齢にかかわらない負担能力に応じた公平な負担

-

3.セーフティーネット機能としての制度の在り方

「制度の持続」と「公平な負担」を求める声

佐野委員(経団連)は、「高齢化に伴う医療費増に対応しつつ、制度を持続可能なものにするためには、低所得者・長期療養者への配慮を前提とした自己負担見直しが必要」と指摘しました。

横本委員(健保連)も「現役世代の保険料上昇を抑えるには、医療保険制度全体の中で高額療養費制度も再構築する必要がある」と述べました。

「慎重な議論」と「所得再分配の再考」を求める意見も

一方で曽根委員(日本看護協会)は、「この制度は命をつなぐ最後の砦。高齢者一律3割負担化のような急激な変更は断固反対」と強調しました。制度を巡る報道に「国民が制度の意味を十分理解していない」との懸念も示しました。また金子委員(日本医師会)は、「所得・資産格差が拡大する中で、税・保険料を含めた『応能負担』の仕組みを再検討すべき」と述べ、「医療財源のあり方を避けずに議論すべきだ」と訴えました。

「外来特例の見直し」には慎重論が多数

真根松貴則委員(全国後期高齢者医療広域連合協議会会長)は、「地方では所得の低い高齢者が多く、外来特例に支えられている。見直しの際は細かな区分設定など丁寧な配慮が必要」と述べました。大瀬委員(労働組合連合)も「国民に制度の意義を周知し、自分ごととして議論できる環境が必要」と発言しました。

OTC類似薬 ― 「受診機会確保と負担公平」の両立課題

OTC除外の影響を懸念

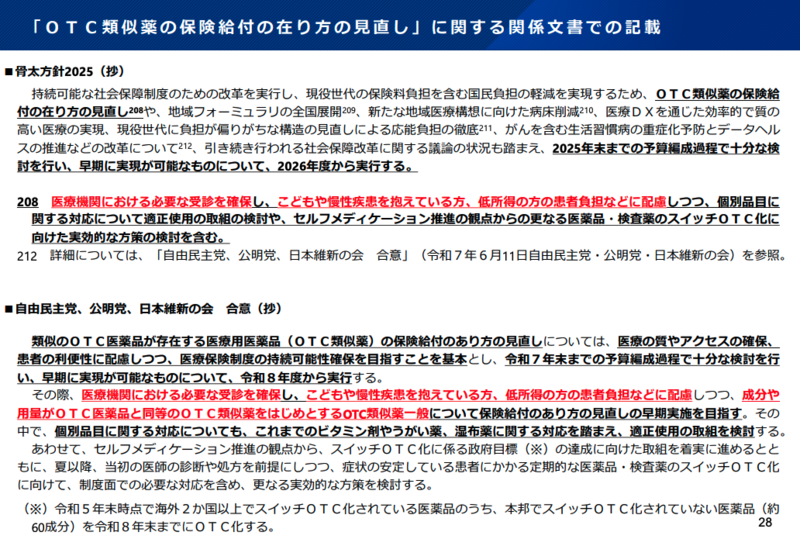

議題の後半では、資料1-2「薬剤給付のあり方について」に基づき、OTC(一般用医薬品)類似薬の保険給付の是非が議論されました。厚労省は、骨太方針および三党合意の中で定められた以下の3要素に沿って検討を進めていると説明しました。

-

1.医療機関における必要な受診の確保

-

2.子ども・慢性疾患・低所得者への配慮

-

3.成分・容量などを踏まえたOTC類似薬全般の検討

「除外すれば逆に負担増」の指摘

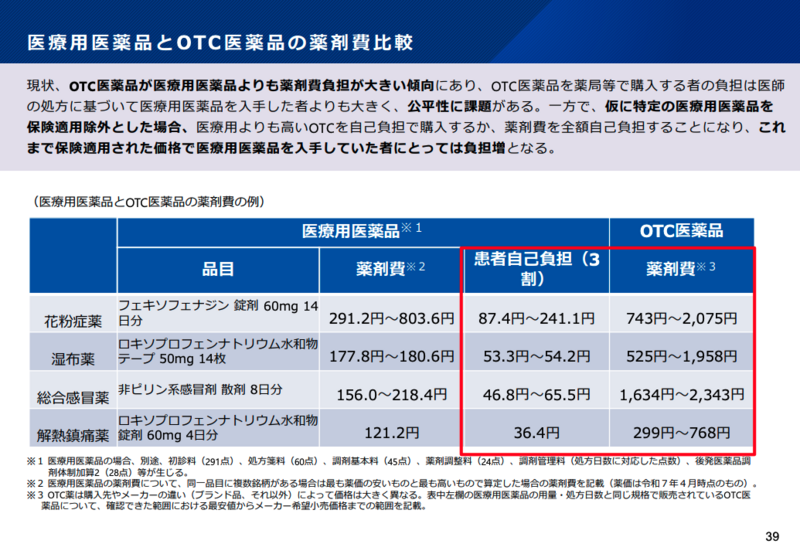

委員からは、「OTC薬を保険給付から除外すれば、結果的に自己負担が増える」との指摘が相次ぎました。資料では、医療用薬品とOTC薬品の薬剤費を比較した表が提示され、「同成分であってもOTC薬のほうが高額になる傾向」が示されています。

このため、委員の多くが「受診抑制や過剰服薬を防ぐ観点から、慎重な検討が必要」との考えを示しました。